はじめに

南北朝時代に流行したバサラという言葉があります。「バサラ」は身分秩序を無視して実力主義的であり、公家・天皇といった権威を軽んじて嘲笑・反撥し、奢侈で派手な振る舞いや、粋で華美な服装を好む美意識である。代表的なバサラ(婆沙羅)大名には、佐々木道誉・土岐頼遠・高師直・師泰兄弟にいます。その中で土岐頼遠は武将としても有望で青野ヶ原の戦いでも活躍しましたが、1342年に光厳上皇の牛車に射かける狼藉を起こしました。なぜそのような行為の及んだのか?見てみましょう

青野原の戦い

土岐頼遠は土岐頼貞の7男で、父共に足利尊氏に従い、多々良浜の戦いにも従軍した。

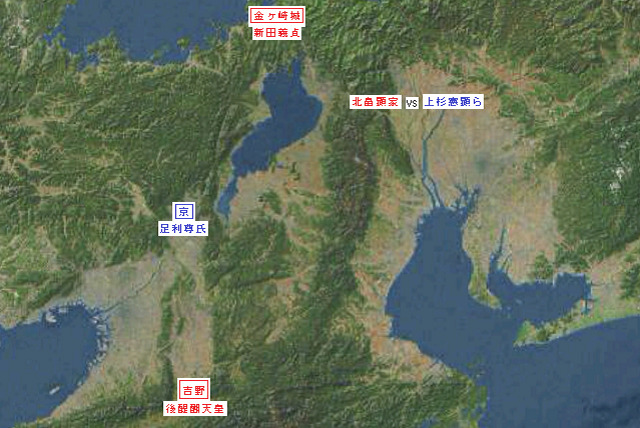

1338年(延元3年/暦応元年)美濃守護の土岐頼遠は京都進軍してくる南朝方の北畠顕家の軍勢を食い止めるため美濃で決戦しようと主張した。土岐頼遠のもとに今川範国・吉良満義・高師兼・高師冬らの諸侯と合流し、約8万の軍勢になったと言われる。北畠顕家勢も、京都へ攻め入る前にまず背後の足利勢を弱体化させておこうと考え、美濃の垂井・赤坂周辺から東へ戻った。そして1月28日から29日にかけて、両軍は尾張との国境付近から美濃西部に及ぶ広範囲で激突した。

足利方は軍勢を5つの部隊に分け、くじ引きで陣立ての順番を決め、美濃の各地で順次北畠勢に攻撃をかけたと言われる。一番くじを引いた小笠原貞宗・芳賀禅可の二千騎は、陸奥勢三千騎と木曽川で南朝と戦った。二番くじの高重茂の三千騎は墨俣川で南朝の北条時行の五千騎と戦った。三番くじの今川範国・三浦高継の軍勢は足地川で陸奥勢一万騎を相手に戦った。四番くじの上杉憲顕ら武蔵・上野の軍勢は青野原で新田徳寿丸(義興)・宇都宮氏の三万騎と戦った。そして最後は土岐頼遠・桃井直常の一千騎が北畠顕家の本隊六万騎に攻めかかった。

墨俣川で北条時行の五千が高師兼の軍勢を破った。激戦となるが足利方は劣勢になり、やがて各所で敗れて総崩れになった。青野原で北畠顕家率いる奥州軍に対し、土岐頼遠は精兵1000騎を率いて鬼神のごとく奮戦したとされる。青野原の戦いは大軍を率いる北畠勢が勝利した(『太平記』)青野原の敗報に接した。京都の足利尊氏は直ちに高師泰・佐々木道誉・佐々木氏頼(六角氏頼)・細川頼春ら約5万の軍勢を差し向けた。援軍は、近江国・美濃国の国境である黒血川に布陣し、背水の陣を構えたと言われる。(『太平記』)

北畠顕家も青野原の戦いに勝利したものの、長期の行軍と度重なる戦闘に疲弊したため、新手の足利勢と戦う力はなく、近江から京都への突破をあきらめた。北陸の新田義貞と合流する選択肢もあったが、北畠勢は伊勢・伊賀国を経て吉野へ向かった。伊勢方面に転進した理由としては、北畠氏が根拠地化しつつあった伊勢で体制を立て直すためとも、新田義貞に功を立てさせるのをとも言われる。

青野原の戦い後、土岐頼遠の動向

この戦いで土岐頼遠は重傷を負い、一時的に行方不明になった(後に帰還)。

1339年(暦応2年)父土岐頼貞の死により家督を継いで土岐氏惣領となり、美濃国守護に就任した。また度々京都方面へ出兵したため同年に土岐氏の本拠地を土岐郡の一日市場館(鶴ヶ城)から、京都に近い厚見郡に移動、守護所を長森城に定めた。

1340年(暦応3年)、前年に越前で敗れて美濃国根尾城を籠っていた南朝方の脇屋義助を9月19日に土岐頼康等と共に攻め、脇屋義助は尾張に逃亡した。その後も各地を転戦して武功を挙げたが、自身の高名をいいことに奢り高ぶることも少なくなかった。

1340年、6月土岐頼遠は、小笠原貞宗の軍勢に加わり、伊那谷の大徳王寺城に籠る南朝の宗良親王・北条時行・諏訪頼継を攻めた。四か月後に大徳王寺城落城。 この戦いで土岐頼遠の肩を負傷。(『逃げ上手の若君』など)

土岐頼遠事件

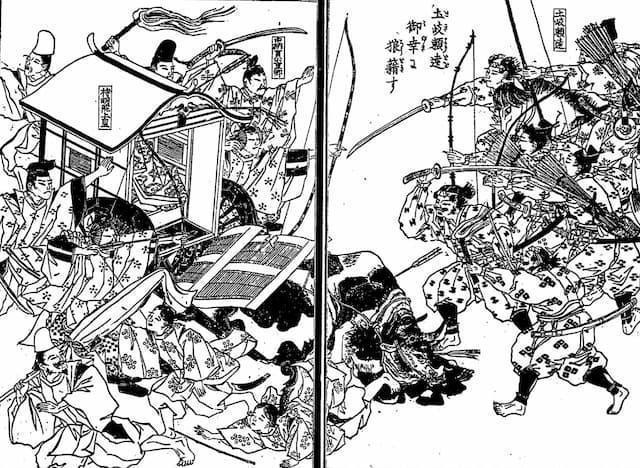

1342年(康永元年)9月6日、土岐頼遠は、新日吉社での笠懸(馬上から遠距離の的を射る武芸)(武家での鍛錬・訓)の後で、夜に酒宴を開き大量に飲んで盛り上がった。その帰り道で光厳上皇の牛車に行き会った。上皇の従者から馬から降りるよう促され、頼遠と一緒にいた二階堂行春は、すぐさま馬から飛び降りて道端にかしこまりますが、頼遠はあざ笑い、上皇に従っていた大納言の西園寺公重らと口論になります。

頼遠:「この洛中に頼遠に馬から降りろという者がいるとは知らなかった。そのように言うのはどんなバカ者だ。その連中に矢を浴びせてやれ」

公重:「院(上皇)の御幸に狼藉つかまつるのは何者ぞ」

頼遠は「院()と言うか。犬()というか。犬ならば射ておけ」と罵って牛車を蹴倒し、牛車を破壊する(矢を射たとも)という。完全に酒に酔った勢いに任せて上皇の牛車に対し、狼藉行為におよんだ。

『逃げ上手な若君』では、土岐頼遠が大徳王寺城で時行に肩を射られて、肩を怪我した状態で片手で牛車を破壊した。

足利直義のもとに土岐頼遠が上皇の牛車に狼藉行為が伝えられ、直義は激怒して、すぐに土岐頼遠を逮捕を命じた。土岐頼遠自身も酔いが覚めた後、ことの重要さを知った。頼遠は直義が自分に討伐の軍勢を遣わすに違いない、捕まれば死罪をまぬがれないと思い、京を離れ領国の美濃に戻った。

頼遠と一緒いた二階堂行春は、観念して上洛して、幕府に出頭して事情を説明し、死罪に当たらないことだけは認められ、讃岐に流罪となります。

土岐頼遠は謀反を計画するが他の一族の同調を得られず。頼遠は謀反をあきらめ、臨川寺の僧夢窓疎石を頼って助命嘆願をした。幕府には、また各所から土岐頼遠の助命嘆願が相次いだため、直義は「国師(夢窓)の口添えならば頼遠は厳罰とするが土岐子孫は許す」とした。直義は、頼遠が匿われいる臨川寺に軍勢を送って包囲した。頼遠は臨川寺を囲んでいた幕府軍に捕らえられ、侍所頭人細川顕氏に渡され、事件が起こってから3カ月後の12月1日に、土岐頼遠は六条河原で斬首された。

土岐頼遠は、なぜ死罪になったか?

土岐頼遠事件は頼遠の斬首で決着したが、なぜ土岐頼遠だけは死罪になったのか?今回、幕府には、夢窓疎石をはじめ多く者が頼遠に対する嘆願書が出されましたが、直義は、「ここで、頼遠に寛大な処置を下せば、悪い習慣になると」と言って、頼遠の斬首を決めた。しかし、直義は、夢窓疎石の嘆願を聞き入れ、土岐頼遠だけを罰して、他の土岐一族に罪を免じた。

『太平記』に描かれている土岐頼遠事件

『太平記』は、土岐頼遠事件の直前に『上皇願文の事』というエピソードがあります。内容は幕府の副代表の足利直義が病に倒れて、やがて重篤に陥ったため、陰陽師や高僧が祈祷して、あらゆる薬の登用したが、直義の病には効果なく、ますます重篤化しっていった。京中では「平家物語」での平重盛と足利直義になぞらえて早死にする違いないと噂し、京中の人々は政治が空洞化することを恐れた。

直義の病は、朝廷にも伝わり、仙洞御所の光厳上皇は、直義のために願文をしたため、源氏の氏神を祀る石清水八幡宮に勅使を遣わし、勅使の西園寺公時は石清水八幡宮の神前に跪いて、涙ながら願文を読みました。勅使の西園寺公時は石清水八幡宮から帰ると、3日後に直義は完全に完治した。

このエピソードは直義と光厳上皇の間に「君臣合体」の証になった。このあとが、『土岐頼遠事件』のエピソードでは、ここでは光厳上皇の牛車に狼藉行為を働いた土岐頼遠を直義が頼遠を斬首することで朝廷の権威を守った。

二つのエピソードでは、「直義は天皇権威を守り、光厳上皇は宗教的霊力によって直義を救った」と相互関係を与えられており、『太平記』では直義と光厳上皇の関係を「君臣合体」と呼んでいる。

バサラ大名佐々木道誉による妙法院焼き討ち

土岐頼遠事件が起こる前年の1340年(興国元年/暦応3年)10月6日、頼遠と同じにバサラ大名の佐々木道誉は長男の佐々木秀綱と共に白川妙法院門跡の亮性法親王の御所を焼き討ちした。比叡山延暦寺の山門宗徒が佐々木父子の処罰を求めて幕府に強訴すると、朝廷内部でも佐々木父子に同情していた。朝廷では幕府に対して、佐々木導誉を出羽国に、佐々木秀綱を陸奥国に配流するように命じた。ところが、幕府では朝廷の命令を拒絶、結果的佐々木導誉父子は上総に配流される。この配流の行列は若衆数百人を従え道中宿所に着くたびに傾城を弄び、さらには比叡山の神獣である猿の皮を腰あてにするというありさまであり、導誉の山門への敵意、蔑視の程が窺え

まとめ

土岐頼遠は武人で鬼神のごとく青野原で活躍したけど、酔ったとは言え、上皇の牛車に無礼な狼藉することはよくないことで、頼遠・佐々木道誉も北朝の天皇に対しては無礼な態度な取っており、やはり、彼らは治天の君は南朝の天皇だと思っているかもしれません。

参考文献

『太平記』㈢(岩波文庫)(兵藤裕紀注)

『北朝の天皇ー「室町幕府に翻弄された皇統」の実像(中央新書)(石原比伊呂著)

『日本の歴史9 南北朝の動乱』(中公文庫)(佐藤進一)

『逃げ上手の若君』(『週刊少年ジャンプ』)(集英社)(松井優征著)

コメント