<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2814052026952267″ crossorigin=”anonymous”></script>

はじめに

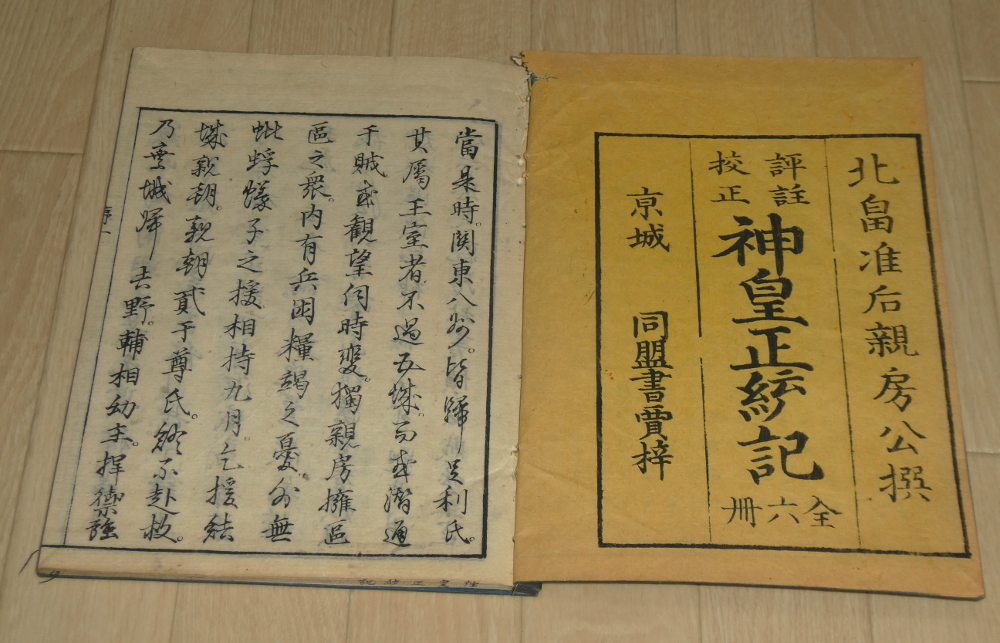

先日、筆者は茨城県の筑波山に行ってきました。その途中で小田氏の居城小田城に立ち寄りました。この小田城は南北朝時代と戦国時代で有名です。また小田城は、南北朝時代には南朝の重臣北畠親房が逗留してました。この城で北畠親房は有名な『神皇正統記』で著した。この『神皇正統記』は東国の南朝勢力の奮起のために書かれたとも言われてましたが、本当にそうでしょうか?『神皇正統記』は果たしていったい誰のために書かれたものか?紐解いてみましょう。

北畠親房の東国下向

1338年(延元3年/暦応元年)5月に北畠顕家が堺浦で戦死し、同年閏7月には新田義貞が越前国灯明寺畷で討ち取られると、南朝方の総司令官となった北畠親房は伊勢で渡会家行の協力を得て南朝方の勢力拡大を図る。やがて、東国に南朝勢力を拡大するために結城宗広と共に、義良親王・宗良親王を奉じて伊勢国大湊から海路で東国へ渡ろうとするが、途中で暴風にあって両親王とは離散し、同船していた伊達行朝・中村経長等と共に常陸国へ上陸。はじめは北畠親房一行は神宮寺城(現在の茨城県稲敷市)の織田治久を頼り、神宮寺城が佐竹氏に攻められ落城すると阿波崎城、さらに小田氏の本拠である小田城(現在の茨城県つくば市)へと移る。陸奥国白河の結城親朝はじめ関東各地の反幕勢力の結集を呼びかけたが、宇都宮公綱・芳賀高貞が北朝方に味方したため伊達行朝・中村経長を遣わし芳賀高貞・高朝の父子を討ち取った。

『神皇正統記』

1343年(興国4年/康永2年)7月に小田城で北畠親房は『神皇正統記』を執筆した。でも『神皇正統記』の初稿は1339年の秋で、この年は正式に完成した。

『神皇正統記』の内容は、はじめに序論を置き、神代・地神について記している。つづいて歴代天皇の事績を後村上天皇の代までのべている。伝本によりこれを上中下または天地人の3巻にわけている。その場合、序論から宣化天皇まで・欽明天皇から堀河院まで・鳥羽院から後村上天皇まで、と区分している。神代から後村上天皇の即位(後醍醐天皇の崩御を「獲麟」(かくりん)に擬したという)までが、天皇の代毎に記される。そして、その史的著述の間に、哲学・倫理・宗教思想と並んで著者の政治観が織り込まれている。しかし、北畠親房が常陸国で籠城戦を繰り広げていた時期に執筆がなされており、手元にある僅かな資料だけを参照して書いているため、当時すでに知られていた史実に関しての誤謬も散見する。

『神皇正統記』とはいったい誰のために書かれたものか

『神皇正統記』のうち、「白山本」など主要な底本にある奥書には、「或童蒙」のために老筆を馳せて書かれたと記されている。この「或童蒙」とは誰なのか、そもそもその内容を鵜呑みにしてよいのか、と言った点で議論が争われており、決着が付いていない。

最も有力な説は幼少の後村上天皇に帝王学を説いた教育書であるという説と東国武士を南朝に勧誘するためとする説と親房自身のために正議論について真摯に思索した哲学書であるという説があるが、決着がついていない。

1 後村上天皇への帝王学の書説

『神皇正統記』の執筆目的として、最も有力なのは、初稿執筆時12歳だった後村上天皇を英明な君主として教育するための、帝王学の書だったとする説である。主に『易経』および『孟子』からの影響が見られ、「南朝の正統性を主張した」などという素朴な国粋主義ではなく、「徳がない君主の皇統は断絶して別の皇統に正統が移る」という厳しい理論を後村上帝に突きつけたもので、易姓革命論ならぬ「易系革命」論とも言うことができる。自身の皇統が正統であり続けるために、自己修養を疎かにせず、欲を捨てて民のために尽くすように訓戒したものであるという。

この説はもともと江戸時代から存在したが、その時は伝・北畠親房の奥書が知られていなかったため、「或童蒙」とは関連付けられていなかった。奥書が知られるようになると、「或童蒙」は後村上天皇を指すと解釈されるようになった。

その後、松本新八郎によって、北畠親房が主君を童蒙つまり「愚かな子ども」と呼ぶことは考えにくい、として東国武士への勧誘諸説が唱えられた。

これに対し、我妻謙治は、『易経』の蒙卦および六五の爻辞を用い、「易」によればここで言う童蒙は「君主」の意であり、まさしく後村上天皇を指す、と反論した。我妻謙治によれば、『神皇正統記』は徳による「正理」の流れを説明するものであるという。つまり、皇統の継承と断絶、および皇室に限らず家系の興亡は、「正道」「有徳」「積善」があるかどうかに依っているという。この思想は、主に『周易』と『孟子』からの影響が多いと見られる。また、北畠親房が君主の条件としてまず三種の神器の保有を皇位の必要不可欠の条件としているのは著名である。我妻によれば、これは単に物質的に尊んだのではなく、それぞれの神器を三達徳に対応させて意味を捉えた、思想的な象徴としての根拠が主であるという。北畠親房は自身の思想に極めて率直だった。たとえば、総合評価では最大の名君とする後醍醐天皇であっても、その政策を全肯定する訳ではなく、部分的には痛烈な批判の対象とした。逆に、相手がたとえ武家であったとしても、正しい政治を行ったものは評価した。承久の乱を引き起こした後鳥羽上皇は非難され、逆に官軍を討伐した北条義時とその子の北条泰時のその後の善政による社会の安定を評価して、「天照大神の意思に忠実だったのは泰時である」という論理展開をした。これも徳治を重視する親房から見れば、正理なのである。

岡野友彦は、我妻の周易説を支持し、やはり後村上天皇を名君に育てるための帝王学の書であろうとしている。岡野によれば、「正統」とは「南朝が絶対に正しい」といったような素朴で楽観的な南朝正統論とは、全くかけ離れているという。北畠親房は、『孟子』の易姓革命の影響を受けており、易姓革命思想のうち天皇位が天皇家以外の人間に渡るかもしれないという部分は拒絶したものの、君主の徳によって、天皇家内部の皇統間で「正統」が移動することは認めており、『神皇正統記』はいわば「皇統内革命」あるいは「易系革命」という思想を示した書であるという。そして、北畠親房はまだ幼い後村上天皇に対し、自分の欲を捨てて民のために尽くさねば、たとえ正しい血筋と三種の神器を兼ね備えた天皇であっても、帝位を失う可能性があり、北朝など別の皇統に敗北し自身の皇統が断絶する可能性は常にある、と厳しい現実を突きつけたのだという。ところが、北畠親房の儒学思想自体は後世に大きく普及したのに、その一方で結果論として南朝は内乱に事実上敗北して断絶してしまったため、江戸時代前期には新井白石の『読史余論』で、南朝が断絶したのは南朝の君主が不徳だったからだ、と、敗者=悪玉論が論じられるなど、皮肉な結果になってしまった、という。

2 東国武士への勧誘書説

結城親朝を代表とする東国武士たちを南朝へ勧誘するための書として書かれたとする説である。武士にもわかりやすいよう、日本の歴史を既存の歴史書よりも簡単に書き、結城宗広(親朝父)や結城親光(親朝弟)の南朝への忠誠心を褒めることで、親朝らを自派へ引き込もうとしたとする。20世紀後半の一時期は通説に近かったが、その後の支持はやや落ちている。

1965年(昭和40年)、松本新八郎は、北畠親房が主君である後村上天皇を「或童蒙」=「ある愚かな子ども」と呼ぶことは考えにくい」」と反論した。そして、「童蒙」とは結城親朝のことであり、最期まで南朝のために戦った。結城宗広(親朝父)や結城親光(親朝弟)の忠誠心を『神皇正統記』で称えることで結城親朝を南朝側に引き入れようとしたのではないか、と唱えた。

この説は当時、佐藤進一や永原慶二ら、著名な日本史研究者からも支持されたため、ほぼ通説に近い地位を占めていた頃もあった。しかし、 後村上天皇への帝王学の書説で述べたように、我妻健治が『周易』によって童蒙=君主説を唱えてから、全盛期に比べて支持される勢いは衰えた。

坂本太郎もまた、親朝は「童蒙」と呼ばれるような年齢ではないし、確かに『神皇正統記』は漢字かな交じりで書かれており、分量・表記・記述の全てで、『日本書紀』などそれまでにあった歴史書よりは遥かに読みやすいものの、はたして武士たちへの勧誘手段として有効かどうかは疑問である、と勧誘書説を否定した。

窪田高明も、この時期に親房が親朝に宛てた書簡として『関城書』があるが、『関城書』と『神皇正統記』では北畠親房の姿勢が全く違い、同一著者が同一対象者に同時期に送ったものとは考えにくい、と疑問視した。

3 自己との対話説

「善」「正統」という哲学的命題を、北畠親房自身に問いかけた哲学書であるという説である。静的な現在の善は、儒学の有徳君主論によって保証することができる。過去から現在への善の持続は、天照大神の神勅や三種の神器などの神道の論理によって保証することができる。しかし、現在から未来への方向、動的に今まさに次の時間の流れに持続している現在の善は、本質的に行動を要請するものであり、言葉や文字によって全てを表現することはできない。『神皇正統記』の内容に揺れがあるのは、このためである。そして、親房が死の際に至るまで苦闘を続けたのは、『神皇正統記』では書き表すことができなかった摂理を行動によって示すためであり、北畠親房という人間の生涯そのものが、一つの生きた哲学書なのであるという。

『神皇正統記』を、正義論について真摯に思索した哲学書と見なす傾向は、政治学の研究者である丸山眞男によっておぼろげながら提示された。丸山は1942年に執筆を依頼されて、「『神皇正統記』に現れたる政治観」(『日本学研究』所収)という論文を著したが、皇国史観が正しい歴史学とされた戦時中の論文であるため、皇国史観とは違う自身の思想を率直に出しすぎて周囲から危険視されないように、注意深く書かれており、またそれとは別に丸山自身の思想も固まっていなかったと見られるため、ややわかりにくいところがある。

丸山眞男の論文で特異なのは、伝統的な『神皇正統記』評で必ず論じられる「正理」「正統」といった概念にはほとんど言及せず、『神皇正統記』を「行動の書」と位置付けているところである。そして、本書を「平板的な「概論」」ではなく、「実践的意欲から動態的に理解され」るべき政治論であるとしている。確かに、北畠親房の政治的実践は、後世から結果論として見れば失敗だった。しかし、一つの理論を提示し、そしてその内面性に従って自ら主体的に行動した思想家としての親房は、高く評価することができる、という。また、丸山の論理の筋道に従えば、親房は「正直」(心情の倫理)と「安民」(責任の倫理)を混同しているため、『神皇正統記』は客観的な思想書とはなっておらず、むしろそこにこそ、主体的な思想書としての価値があるのだという。

その後、佐藤正英が主体性と正統を関連付けて考察した。佐藤は、「永遠」と「無窮」を別のものとし、「永遠」は「時間の流れを超越する」もので、「無窮」は「時間の現前として現在が持続すること」であるという。そして、「正統」の時間意識は、「永遠」ではなく「無窮」の方である。つまり、正統が持続を保証するのではなく、その逆に、持続が正統を示すのであるという。『神皇正統記』が儒学の有徳君主論に近づくのはそのためであるが、その本質には、「現在の主体の行為が「正統」の持続を生み出す」という思想があるのだという。

窪田高明は、丸山・佐藤説を補強し、『神皇正統記』は「善とは何か」「そしてそれをいかに実践すべきか」を求めて、自己との対話を行った哲学書であるとした。その論拠として、『神皇正統記』には君主に対して政治の心構えを説くことを述べた文の次に、唐突に、人臣の側の弁えを語る文が続くなど、対象が二転三転していることが挙げられる。親房ほどの学者・著作家がこれを意識していない訳がなく、誰に対して書いたのか一貫した解釈ができないということは、つまり誰に対して書いたのでもなく、自問自答を行った哲学書であると解釈するのが妥当であるという。奥書の「或童蒙」については特に深い意味はなく、その次の「老筆」の方が重要であり、単に自分を「老」として、この作品は老いぼれが書いた不完全な書であるという謙遜の定型句であり、その対比としてたまたま読者に対して童蒙という語を用いたに過ぎないという。

窪田の主張によれば、親房は過去・現在・未来を貫いて持続する善の存在を、理論付けたいと考えたのであるという。儒学における有徳君主論は、現在の徳によって、現在の秩序が維持されることを保証してくれる。しかし、それは過去から現在への善の流れは保証しない。そこで親房が持ち出したのが、天照大神の「天壌無窮」や三種の神器といった神道思想であり、これらの装置によって、始原から現在まで一貫して善が続いてきたことを保証することができる。しかし、何に依っても、未来に対し、「持続する現在」という善を表現することはできない。それは常に消滅の危機にあるのである。「持続する現在」というのは、書物という固定的な媒体とは本質的に相容れないものであり、『神皇正統記』の記述に矛盾や混乱が見られるのは、そこに求められるという。

未来への善の持続性というのは存在そのものに対する問いであり、そこに何らかの原理はあるとしても、それは言語によっては決して表現できない。したがって、思索者にして行動者たる親房は、「原理として語りえない原理的なるものを自らの生をとおして表現」しようとしたのではないか、という。折衷説

上記の、後村上天皇への帝王学の書説も、東国武士への勧誘書説も、両方とも正しいとする見解もある。元は東国において東国武士への勧誘のために書いたものを、後に後村上天皇に献上して帝王学教育に役立てようとしたとするものである。

4 日本史概説書説

江戸時代前期の1649年(慶安2年)2月、『神皇正統記』は、風月宗知によって刊本が出版された。後に林羅山らによる江戸幕府の公式史書『本朝通鑑』(1670年(寛文10年))では、「正統記簡約易見、今存而行於世」と、国史を概観するに便利な書だと評されている。20世紀の日本史研究者の平田俊春もまた、わかりやすい日本史概説書としての一面を肯定的に捉えている。

一方、窪田高明は、歴史書としてわかりやすい本であるとは思いにくい、と主張する。記述は客観的ではない上に、『吾妻鏡』や『増鏡』といった他の中世日本の史書と比べても異質である。また江戸時代でも、多くの人は本書を単純な歴史概説書だとは思わなかったのではない。

5 神国思想書説

神道研究者の久保田収は『北畠父子と足利兄弟』(皇學館大学出版部、1977年)で、親房の確信に溢れた神道観・国家観・政治観には、後世の読者も必ず奮い立ってしまうほどの気魄が窺えるとした。

『国史大辞典』「神皇正統記」(大隈和雄担当)もまた、「明確な歴史への態度と、強い意志を表わす明晰な文章とによって(略)」と本書の執筆目的は明らかであると断じ、皇統の移動を儒学的な歴史論と伊勢神道で正当化しようとした、中世の神道的な歴史論・神国思想を代表する古典とした。

6 国威発揚説

イスラエルの日本学者ベン=アミ・シロニーは、王朝が非常に古いという「万世一系」の主張は、日本の自国民を感心させるためだけではなかったと主張した。国家としては日本より古いが、歴代王朝は日本より短命だった中国に感銘を与えるためでもあったという。中国人は日本のこの主張を気にとめ、一目置いていたと言って良いという。

日本人も、王朝の寿命の長短に関する中国との比較論に熱中したという。『神皇正統記』では以下のように論じられている。

モロコシ(中国)は、なうての動乱の国でもある。…伏羲(前三三〇八年に治世を始めたという伝説上最初の中国の帝王)の時代からこれまでに三六もの王朝を数え、さまざまな筆舌に尽くしがたい動乱が起きてきた。ひとりわが国においてのみ、天地の始めより今日まで、皇統は不可侵のままである。— 『神皇正統記』

その後、常陸情勢

1340年(興国元年/暦応3年)、北朝は関東統治のために高師冬を派遣した。師冬は小田城を攻められ、降伏した。小田治久に見限られた北畠親房は関宗祐の関城(現在の茨城県筑西市)に入り、伊達行朝や中村経長を始め、行朝、経長と同族の伊佐城(筑西市)の伊西氏、大宝城(現在の茨城県下妻市)の下妻氏など常陸西部の南朝勢力とともに対抗する。親房の常陸での活動は5年に渡った。しかし、南朝方に従った近衛経忠(南朝の関白左大臣)が藤氏長者の立場で独自に東国の藤原氏系武士団の統率体制を組もうとしたこともあって、北畠親房の構想は敵と身内の両方から突き崩される結果となり、1343年(興国4年/康永2年に両城が陥落すると吉野へ帰還している。これ以降、すでに死去していた後醍醐天皇に代わり、まだ若い後村上天皇を擁して南朝の中心人物となる。主に摂関や天皇の外戚・生母などに与えられる准三宮の待遇が、一介の「大納言入道」に過ぎない親房に与えられたことは、南朝におけるその権勢を物語る。

まとめ

現在まで『神皇正統記』は幼帝後村上天皇のために書かれた説が有力になっています。その後、南北朝合一(明徳の和約)後、北朝正統論を唱える室町幕府の影響下に改竄や、続編と称しながら親房の論を否定する『続神皇正統記』(小槻晴富)が書かれた事もあった。江戸時代に徳川光圀は「大日本史」で親房の主張を高く評価し、江戸幕府の中にも北条泰時の例などを引用して「武家による徳治政治」の正当性を導く意見が現れるようになった。

『神皇正統記』は水戸学と結びついた。後の皇国史観にも影響を与えました。だが、明治時代になってから逆に国粋主義の立場から儒教や仏教、異端視された伊勢神道の影響を受けすぎているという理由で、重訂という名の改竄(親房思想の否定)を行う動きも起こったが、これは定着には至らなかった。国学も含め『神皇正統記』研究が再び盛んになるのは、現実政治から切り離された、戦後を大分経てからである。

コメント