<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2814052026952267″ crossorigin=”anonymous”></script>

はじめに

尾張藩第7代藩主の徳川宗春は、現在の日本で第4位の都会の愛知県名古屋市の繁栄の礎を築いた人物で知られてます。幕府の質素倹約政策に対し、規制緩和政策で対抗しました。また、テレビ朝日の時代劇『暴れん坊将軍』では主人公吉宗と対峙する悪人として描かれました。徳川宗春を演じたのは、役者の中尾彰さんでした。実際の宗春はどのような人物だったのか、紐解いてみましょう。

徳川宗春の誕生と松平求馬通春時代

徳川宗春は1696年(元禄9年)10月28日、尾張徳川家第3代藩主徳川綱誠の第20男として生まれました。母は側室の梅津の方(宣楊院)1698年(元禄11年)に祖母の千代姫、翌1699年(元禄12年)に父の徳川綱誠が死去。1700年(元禄13年)に祖父の徳川光友が相次いで没した。

宗春は、1708年(宝永5年)11月に第4代藩主になった徳川吉通から偏諱を受けて徳川通春と名乗る。吉通は名古屋城で奥で夕餉を摂る際には、宗春を呼び出して共に食事をするほど、吉通は末弟通春をかわいがった。

1709年(宝永6年)3月、久留米藩主有馬則維から、尾張徳川家の御連枝筆頭の高須藩主松平義行宛てに萬五郎(徳川宗春)を仮養子に迎えて、それから正式な養子として迎えたいと申し出があったが、有馬家から養子の件を白紙にしたいと申し出があった。

1713年(正徳3年)4月に宗春は名古屋から江戸に移る。宗春は星野藤馬を小姓とし、閏5月、宗春が江戸に下向した際、随行した名古屋藩士2人が吐血頓死・割腹自刃する事件が起こった。4月に梁川藩主で、尾張徳川家の御連枝の松平義昌が逝去した。

1713年(正徳3年)7月に、宗春の兄吉通が逝去し、10月には吉通の跡を継いだ第5代藩主徳川五郎太(初代藩主徳川義直の幼名)が逝去した。宗春の兄徳川通顕如が継友が第6代藩主になる。

梁川藩主時代

1729年(享保14年)6月、梁川藩第3代藩主の松平義真が亡くなった。(梁川藩大窪松平家が断絶する)。8月に松平求馬通春は将軍吉宗から肝煎りで梁川藩3万石を改めて与えられ、大窪松平家を再興する。上杉統治時代の梁川城はすでに破却され梁川陣屋となっていたが、12月に従四位下侍従に任官し、国主扱いの大広間詰めとなる。

梁川藩は初代松平義昌が高年貢を課し新たに課役を設けるなどし、さらに二代松平義方は父の代以上に年貢率を引き上げ、新税を設置して重税を強いるなど、農民からの収奪を強化していた。求馬通春は藩主に就任したが、梁川に赴くことは無かった。享保年間は天候が悪く不作が続き、農民の不満は高まり一揆を起こし、代官所に訴えた。通春は江戸に居たが、代官が一揆鎮圧したあとで領民の要望を受け入れて種籾を放出した。これにより来る享保の大飢饉では、梁川藩では餓死者が出なかった。

第7代徳川宗春誕生

1730年(享保15年)11月27日に、第6代藩主徳川継友が逝去した。翌日、継友の遺言ということで、通春が御三家筆頭尾張徳川家を相続し、第7代当主徳川通春となる。1731年(享保16年)正月、公儀の法度・代々の法規を守るべきこと・尾張藩邸内での歌舞音曲の許可・夜の外出の許可・本寿院の蟄居を解く令を出す。同月に通春が正四位下左近衛権少将に叙任する。続けて従三位左近衛権中将に叙任する。将軍・吉宗より偏諱を授かり、徳川宗春を名乗る。

1731年(享保16年)3月、尾張公徳川宗春は政治宣言の著述『温知政要』を著す。

4月に名古屋城に入城し、宗春は江戸から名古屋に戻ると、4代藩主吉通の御簾中瑞祥院(九条輔子)の実家の九条家に3千両を寄付し、朝廷との関係を大切にした。また名古屋城下では、東照宮祭・尾張祇園祭(若宮祭・三之丸天王祭)・1ヶ月半にも及ぶ盆踊り等の祭りを奨励した。また、女性や子供が夜でも歩ける町にするために、提灯を名古屋城下に数多く置いた。6代藩主継友時代に廃れていた御下屋敷(名古屋城下、藩主の隠居所)を建て直し、そのお披露目の際に城下の女性と子供を呼んで踊りの大会を丸2日間行わせ、その際に奉行以上の重職たちにも閲覧させている。尾張藩士に城下の芝居などの見物も許可した。

享保の改革に相対する宗春政策

当時、幕府は8代将軍吉宗が享保の改革を推進する老中松平乗邑の主導で質素倹約規制強化が徹底しており、江戸などで祭りや芝居などは縮小・廃止されていた。それとは反対に名古屋は藩主の宗春は、規制緩和をして民の楽しみを第一に政策を進めていく。緊縮財政・法規制の強化をする幕府に対し、開放政策・規制緩和(消費奨励ではない)の名古屋藩となった。ただし宗春は規制緩和のみではなく、神社仏閣への公式参拝には束帯騎馬の正装で赴き、幕府の法令も先回りするなど、宗春は幕府に対立する姿勢は全く見せていない。むしろ幕府の法令を遵守するように命じて、大切な形式はしっかりと守っている。

1732年(享保17年)正月、宗春自身の著書『温知政要』(21箇条)を藩士に配布した。3月には『條々二十一箇條』を発布した。その中で「行き過ぎた倹約はかえって庶民を苦しめる結果になる」「規制を増やしても違反者を増やすのみ」などの主張を掲げた。これらの政策には、質素倹約を基本方針とする幕府の享保の改革による緊縮政策が経済停滞を生み、蝗害による不作も重なり、各地で暴動が頻発していたことへの反発があると言われている。なお、幕府の倹約経済政策に自由経済政策理論をもって立ち向かったのは、江戸時代の藩主では宗春だけである。

- 形式よりも中身を大切にした(例:仁・「まこと」を重視する 温知政要・條々二十一箇条 等)

- 意味のある祭りを盛んにし、奨励した(例:東照宮祭・名古屋祇園祭(天王)・盆踊り 等)

- 人道に反する祭りは禁止した(例:梁川の正月の水掛け、国府宮の裸祭厄男 等)

- 奪い合うことや義に合わぬことを禁止した(例:條々二十一箇条 等)

- 自分の身にあった遊びは大切であるとした(例:遊廓・芝居・見世物 等)

- 法律や規制は少ないほうが良いとした(例:規制緩和 温知政要・條々二十一箇条 等)

- 簡単なミスの訴状等の書類を差し戻さず受け入れるように指示した(例:條々二十一箇条 等)

- 衣服・家・持ち物等は禁制のある物以外は自由にした(例:條々二十一箇条 等)

- ファッションリーダーを自ら担った(例:申楽(能・狂言)・歌舞伎・朝鮮通信使等の衣装 等)

- 心を込めた贈答・饗応を大切にした(例:條々二十一箇条 等)

- 庶民と上級藩士が出会う場を提供した(例:御下屋敷や市谷邸のお披露目 等)

- 商人との対話を積極的にした(例:岐阜巡行・乾御殿や御下屋敷滞在時)

- 六斎市の奨励(歴代藩主の中で、許可した例が突出して多い)

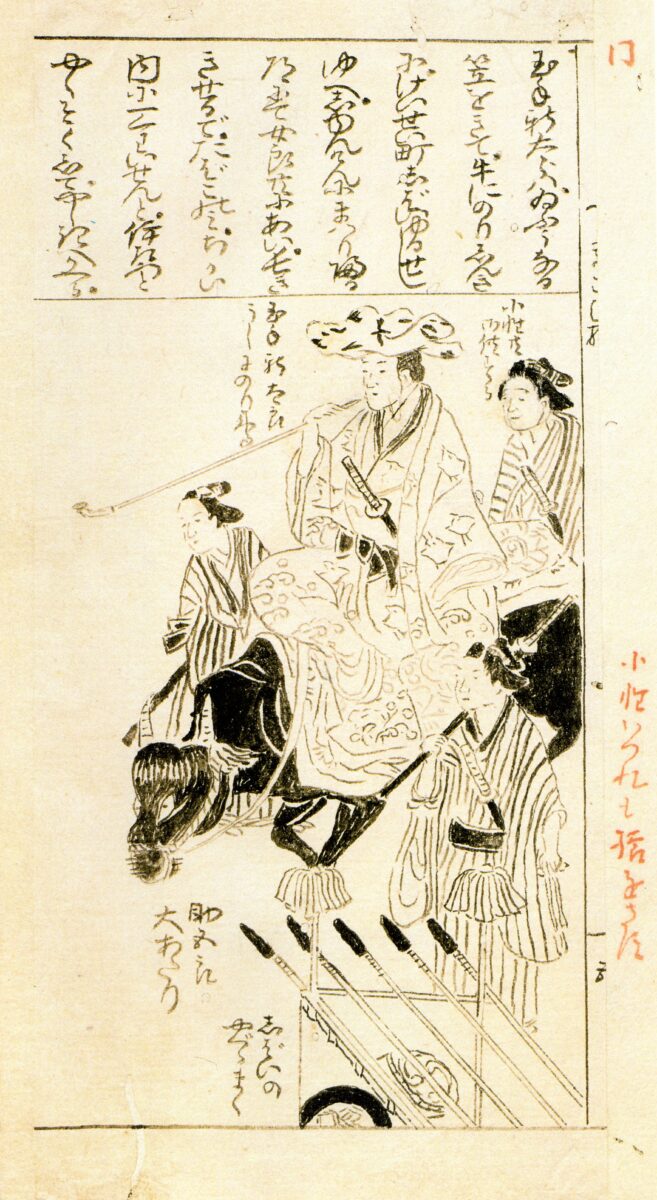

- 庶民が喜ぶことをした(例:奴振り・白牛・漆黒の馬と衣装・派手な衣装)

- 社会的な弱者を大切にした(例:女性・子ども・身分の低い者の保護)

- 死刑をしなかった

- マニフェストであり家訓でもある『温知政要』を執筆し、上級家臣に配布した

名古屋の繫栄

宗春は巡視などでは朝鮮通信使の姿・歌舞伎・能の派手な衣装で出向いたり、時には白い牛に乗って町に出たり、民衆が喜ぶ服装を工夫した。名古屋城下郊外に芝居小屋や遊廓等の遊興施設を許可するなど規制緩和政策は、商人たちに受け入れられ、名古屋の町は賑わっていった。

宗春は自由経済政策のおかでけで、継友時代の倹約令で停滞していた名古屋の町は活気を得て、その繁栄ぶりは「名古屋の繁華に京(興)がさめた」とまで言われた。

また宗春の名古屋統治の間、名古屋藩では一人の死刑も行われなかった。宗春は、犯罪者を処分する政策ではなく、犯罪を起こさない町造りを目指し、藩士による表立った巡回をさせている。ただし、密偵は使わなかった。また犯罪者が増えると、死刑ではなく別の処分(髪や眉毛などを剃る等)も行われた。さらに、心中しようとした者を、野ざらしの刑にはしたが、結果的には夫婦として普通に生活することを許可した(闇森心中事件:当時の幕府の令では「心中未遂の場合は非人あるいは死罪」)。岐阜への巡視では奴振りをさせ、知多への巡視では徒歩で移動するなど、当時としては斬新な行動をいくつも行なっている。こうしたことで、当時としては珍しく、生存中の大名が浄瑠璃や歌舞伎の題材となった。

1732年(享保17年)には宗春は参勤交代で江戸へ下る。先代継友時代、1725年(享保10年)に火事で焼失した江戸上屋敷市谷邸が新築再建され、嫡子の萬五郎と共に中屋敷麹町邸から移る。

1725年(享保10年)5月5日、徳川家康から藩祖徳川義直が拝領した幟旗並びに嫡男萬五郎の武者飾りを見てもらうために、市谷邸を江戸町民に開放した。これは新築された市谷邸の披露も含まれている。

幕府との対立

通説ではその後、5月または9月に8代将軍吉宗から使者を介して詰問されたといわれる。

その内容は、

- 国元ならともかく江戸においても遊興にふけっている

- 嫡子のは初節句の時、江戸藩邸に町人たちを呼び入れ、尾張家が家康から拝領した幟まで飾った

- 倹約令を守っていない

というものだった。これに対し宗春も、一応上意として受けるも、

- 他の大名のように国元で遊興にふけり、江戸では倹約するという表裏ある行動は取れない。第一、領民に迷惑をかけていない

- 初節句の時、江戸藩邸に町人たちを呼び入れ、家康から拝領した幟まで飾ったのがけしからぬと言うが、そのような禁令はいつ出たのか

- お上は倹約令を守っていないと言うが、私なりに倹約に努めているつもりだ。ただお上は倹約の根本をご存じないので、おわかりにならないのだろう

と反論した、と通説では言われる。

宗春の規制緩和は経済の活性化を図るものの、通説は名古屋藩の財政は赤字に転じたと言われる。1733年(享保18年)12月、宗春は尾張瀬戸水野山から木曽の山々に至るまでの2万人規模の巻き狩りを計画するが、家臣の反対で中止する。家臣は規模を縮小するように宗春に薦めたが、宗春は頑なに2万人規模を主張し、結果的には巻狩を断念する。1735年(享保20年)3月、江戸在番の藩士に遊興博打を禁じる令を出す。

9月、宗春が名古屋にいるときに嫡男の国丸(萬五郎)が江戸藩邸で逝去する。この年、吉宗より拝領した朝鮮人参の栽培を御下屋敷で始める。 1736年(元文元年)3ヶ所の遊里を、もっとも高級な西小路遊郭の1ヶ所に集め、芝居小屋も新規は取り払うべしの命を出し、規制緩和政策を後退させる。

徳川宗春の隠居謹慎

当時の幕府の緊縮規制強化の経済政策は、飛蝗害などにより失敗しており、反対に宗春の規制緩和の経済政策は大成功を収めていた。さらに宗春は、遊興禁止令等、幕府の政策を先取りして名古屋藩で徹底させていった。こうした先手を打つ宗春によって幕府の威信が揺らぐと判断していた幕閣と、名古屋藩を持ち上げる朝廷との間で徳川宗春と名古屋藩は政略的に板挟みとなる。

そのような状況で、尾張藩御附家老の竹腰正武は実弟石河政朝が幕府中枢にいるため、正武は国元の藩重臣と共には、藩主宗春の失脚を画策する。もう一人の御附家老成瀬正泰(当時は正太)が参勤交代で江戸に移った直後の1738年(元文3年)6月9日、竹腰正武たちが尾張領内で実権を奪い、宗春の藩主時代の命令をすべて無効とし、宗春藩主就任前の状態に戻すとの宣言を発した。そのために名古屋藩領は大混乱を起こしてしまう。この混乱に対し、宗春は琉球畳の祈祷所を建設し、毎日祈りを捧げたとい。1739年(元文4年)正月過ぎから、将軍吉宗は恒例の行事を代理に任せて奥に引き篭ってしまう。

そして1739年1月11日、江戸城に名古屋藩の家老たちがに呼び出され、老中松平乗邑から蟄居謹慎の内命を受ける。翌12日に宗春は吉宗からの隠居謹慎命令が浅野吉長(広島藩主)・水戸藩御連枝守山藩主松平頼貞、同じく水戸藩御連枝常陸府中藩主松平頼幸により伝えられ、宗春は江戸の中屋敷麹町邸に、そして名古屋城三の丸の屋敷に隠居謹慎した。

隠居謹慎後の宗春

徳川宗春は隠居謹慎後、父母の墓参りも含め、外出は一切許されなかったと言われているが、(名古屋藩の祈禱寺興正寺にも参拝記録が残っており、(「父母の墓参りも許されなかった」というのも文献上確認できない)。後に菩提寺である健中寺へ参拝し、その時、市中の人々が提灯を軒先にならべて参拝を迎えた、という記録も残っている。

8代藩主には御連枝美濃高須藩主の松平義淳が徳川宗勝として後継者となったが、宗春の養子という形式ではなく、名古屋藩は幕府が一旦召し上げた上で改めて宗勝に下した。宗春は「尾張前黄門(前中納言)」と呼ばれるようになる。宗春の子供は8人のうち7人までもが、宗春の尾張在府中に江戸で亡くなっていた。

宗春の蟄居謹慎は6代藩主継友の実母泉光院の三之丸の屋敷であり、時には藩主・宗勝より貴重な品々の贈り物があり、悠々自適の生活を送れていた。また、将軍・吉宗が使者を遣わし、宗春の蟄居謹慎に「不足しているものはないか」「鷹狩や魚捕りが出来ずに気鬱にならないか」と、かなり気を遣って気色伺いをしたという記録もある。

1751年(宝暦元年)に8代将軍吉宗が薨去する。1754年(宝暦4年)、御下屋敷(7万5千坪もある名古屋藩歴代藩主の隠居所)へ移る。尾張徳川家菩提寺の建中寺への参拝、名古屋藩の祈願所である八事山興正寺への参拝が許される。蟄居後の宗春は、茶碗を焼いたり、絵を描いたり、光明真言や念仏を唱えたりして、悠々自適の生活を送ったという。側室のいづみ(宝泉院:京出身、猪飼氏)と、おはる(貞幹院:元吉原太夫春日野、名古屋藩士鈴木庄兵衛の娘)は最後まで宗春に寄り添った。

1764年(明和元年)10月8日に宗春は逝去。享年69歳(満67歳没)。宗春の死によって徳川綱誠以来の男系の血筋は断絶した。

その後

徳川宗春が隠居謹慎して、徳川宗勝が8代藩主となると名古屋藩は、宗春の残した莫大な負債を返済すべく、6代藩主・継友の時代の法令が復活した。質素倹約が奨励される。そのため、宗春時代に繁栄した名古屋城下の賑わいは、火が消えたようになったとされている。

宗春が隠居して15年が経った頃、城下の商人であった小刀屋藤左衛門こと木全雅直が宗春の恩赦を願い出たがこの行動は罪に問われ、篠島に島流しとなった。その後も、歴代の名古屋藩家老成瀬家(犬山城主)の当主なども幕府に宗春の恩赦を願い出ていた。また、宗春が隠居後初めて菩提寺の建中寺に先祖の墓参りに出たのは、宗春隠居後26年後の宝暦11年のことであったが、尾張の町内の者たちは宗春のために提灯を並び立てた。

1745年(延享2年)、吉宗は隠居して大御所となり、嫡男の徳川家重が将軍に就くと、吉宗の治世後半の幕政を主導して宗春を謹慎に追い込んでいった松平乗邑は老中を罷免された。家重は御側御用人として大岡忠光と田沼意次を重用した。それまでの質素倹約による財政緊縮政策が徐々に転換していった。

1760年(宝暦10年)10代将軍徳川家治が就任する。家治の時代には、幕府の政策は田沼意次が主導し、重商主義政策へと転換していった。名古屋藩では9代将軍家重と同年同月の宝暦11年6月に、8代藩主・宗勝が薨去する。そして、9代藩主徳川宗睦が就くと、名古屋は宗春時代の賑わいを徐々に取り戻していく。そのため、宗睦は名古屋藩中興の祖とまで呼ばれるようになる]。

隠居後も宗春は、将軍吉宗から拝領した朝鮮人参を下屋敷で大切に育てていたが、のち宗睦は宗春が育ててきた薬草園を用いて、名古屋の医学を大いに発展させた。

まとめ

大須がにぎわいをみせはじめたのは宗春の時代になってからでした。武士にも芝居や寄席の見物を推奨し、さらに遊郭の開業も許しました。 大須を目指した人が集まりました。名古屋城下には開放感がみちあふれ、吉宗の倹約政策で職を失った江戸・京都の芸人が名古屋に集り、また、祭り好きの宗春は京都からからくり 職人を招き入れ厚遇したため、からくりを乗せた山車の六割がこの地にあったといわれています。代々その伝統は受けつがれ、「ものづくり愛知」 の伝統を形作る一因となりました。

吉宗の倹約政策に対し、宗春の自由経済政策は金を使って経済を回す政策でした。この政策により名古屋は東海道の宿場から反れていて名古屋は寂れていた城下町でしたが、宗春の自由経済政策で賑やかに繁栄した城下町へと発展した。徳川宗春は現在に至る名古屋の繁栄させた恩人でした。

10代藩主の徳川斉朝は一橋徳川家から養子に入るが、斉朝の母方は二条家出身であり、九条家を通して4代藩主吉通の血が流れていた。その斉朝は、宗春を祀る山王社を御下屋敷内に創建。通称孚式権現(孚式は宗春の戒名)と呼ばれ、主祭神は宗春、相伝には徳川家康、徳川義直であった。明治維新に至るまで、毎年使者が出たお祭りが行われてきた。宗春没後75年の1839年(天保10年)、11代将軍徳川家斉の十二男である斉荘が12代藩主に就任する際、宗春の名誉が回復されて従二位権大納言を贈られ、歴代藩主に列せられる。14代藩主徳川慶勝(慶恕)の時世に、御下屋敷の薬草園跡に精林庵(現:名古屋市東区浄土宗無量寿院)を江戸の下屋敷戸山邸より移して、宗春の菩提を弔った。

よく宗春の死後、1764年に赦免されるまでに徳川宗春の墓に幕府が罪人として金網に掛けられたと言われていますが、墓に金網が被せられていたことを裏付ける史料は見つかっていない。

今年の正月に久々にテレビ朝日で『新暴れん坊将軍』が復活しました。その中で徳川宗春が登場しました。今度の宗春役はGactさんが演じました。また新たな宗春がみれました。

コメント