はじめに

日本の歴史で有名な「本能寺の変」。天正10年6月2日、京都本能寺に逗留していた織田信長を家臣の明智光秀が襲撃し、信長が自刃した事件は、『本能寺の変」には「黒幕説があるほど有名ですが、ここで素朴な疑問?そもそも信長は、なぜ本能寺に滞在したのでしょうか?京都では逗留する寺はいくらでもあるのに、どうして信長は本能寺にこだわって逗留したのでしょうか?以前信長は同じ日蓮宗の妙覚寺を京都に滞在中の定宿にしていましたが、途中から本能寺に変えました。この答を解くには鹿児島県の種子島にあります。

種子島と鉄砲伝来

『鉄炮記』によれば、1543年(天文12年)8月25日、大隅国の種子島、西村の小浦(現・前之浜)に一艘の中国船が漂着した。100人余りの乗客の誰とも言葉が通じなかったが、西村時貫(織部丞)はこの船に乗船していた明の儒者五峯と砂上に杖で漢文を書いて筆談してある程度の事情がわかったので、この船を島主種子島時堯の居城がある赤尾木まで曳航するように取り計らった。

異国船は8月27日に赤尾木に入港した。時堯が改めて法華宗の僧住乗院に命じて五峯と筆談を行わせたところ、この船に異国の商人の代表者が2人いて、それぞれ牟良叔舎(むらしゅくしゃ、フランシスコ(葡: Francisco)の音訳)、喜利志多佗孟太(きりしただもうた、クリスタ・ダ・モータ(葡: Crista da Mota)の音訳)という名だった。時堯は2人が実演した火縄銃2挺を買い求め、家臣の篠川小四郎に火薬の調合を学ばせた。時堯が射撃の技術に習熟したころ、紀伊の根来寺の杉の坊もこの火縄銃を求めたので、津田監物に1挺持たせて送り出した。さらに残った1挺を複製するべく金兵衛尉清定ら刀鍛冶を集め、新たに数十挺を作った。また、堺からは橘屋又三郎が銃の技術を得るために種子島へとやってきて、1、2年で殆どを学び取った。

硝煙を入手と硝煙ルート

種子島に鉄砲伝来し、領主の種子島時堯がポルトガル商人から鉄砲を二挺購入したが、鉄砲を使用するには硝煙が必要でした。火薬は硝煙と硫黄と木炭を混合して作られます。しかし、日本には硫黄と木炭はありますが、大事な硝煙がありません。この硝煙を入手するにはポルトガル商人から購入するしかありません。そこで種子島時堯は二つ硝煙を入手しました。この手に入れた2つの硝煙を根来寺の杉の坊と堺の商人橘屋又三郎与えた。時堯の狙いは、紀州で巨大な勢力である根来寺と海外貿易の拠点の堺に硝煙を与えれば、種子島との硝煙ルートが確保について協力を要請できるからであった。

織田信長の硝煙ルートを確保

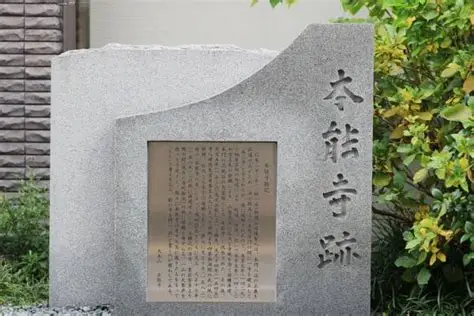

種子島の宗派は律宗であったが、種子島時堯から100年の領主種子島時氏に律宗から日蓮宗に改宗しました。種子島で中心にある慈遠寺も律宗から日蓮宗の寺になりました。慈遠寺の学僧が京都の本山の寺に留学しました。その本山こそが本能寺でありました。つまり、京都の本能寺が本山で、末寺が種子島の慈遠寺でした。

1568年、織田信長が足利義昭を奉じて上洛すると、すぐさま堺を直轄地にしました。信長が硝煙ルートを入手するためでした。また、信長が京都での滞在先を妙覚寺から本能寺に移したのは、本能寺の地下に硝煙の倉庫があったからです。種子島から硝煙ルートで堺に入った硝煙は一旦京都の本能寺の地下に保管されます。そこに織田信長が目につけました。信長が堺を直轄地にし、京都での滞在先も本能寺にしたのは、硝煙ルートを独占するためでした。

武田信玄・上杉謙信・北条氏政ら東国大名が大量に鉄砲が入手できなかったのは、信長が堺や畿内で硝煙を抑えてるためで、東国大名には少なくとも硝煙が入手できなかった。いくら鉄砲を持っても硝煙がなければ、鉄砲もただの鉄の塊であった。一方の島津義久・大友宗麟・毛利元就ら西国大名は東国大名と違い独自に硝煙を確保できました。それは西国大名は山口・博多・平戸・坊津は国際港で独自に南蛮貿易ができました。その過程で硝煙も確保できたのである。

まとめ

「本能寺の変」の際、明智勢が放った火矢が本能寺の地下にある硝煙蔵に当たり、本能寺は激しく燃えたエピソードがあります。それだけ鉄砲伝来と硝煙ルートは戦国時代の戦法を大きく変える役割になりました。信長は鉄砲を大量に入手できたのは、火薬のもとになる硝煙も確保したからであります。

コメント