はじめに

皆様、「禁足地」と言葉を知ってますか?「禁足地」はその地にまつわる歴史や宗教上の背景から絶対に立ち入ってはいけない場所という意味です。たとえば「禁足地」有名なのは、千葉県市川市八幡にある「八幡の藪知らず」・太平洋戦争で激戦地になった「硫黄島」・沖縄県にある「フボー御嶽」などがあります。

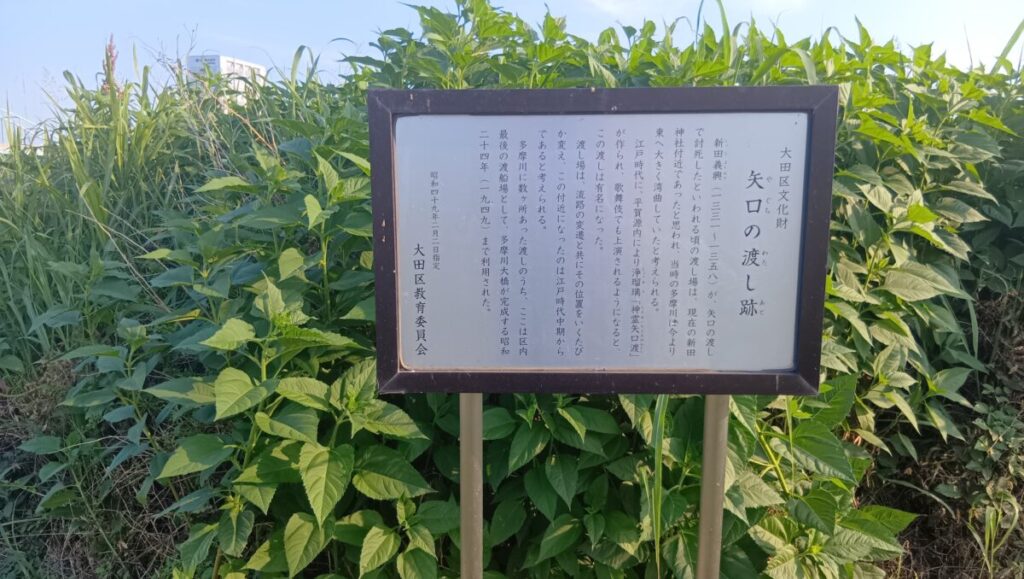

そして、東京の大田区にも「禁足地」があります。その場所は多摩川の近くにある矢口の「新田神社」です。新田神社の祭神は新田義興です。この神社にある御塚(新田義興の遺体が埋まってる)が「禁足地」になっています。この御塚にだけで、立ち入るだけで、怨霊化した義興の祟りあうと恐れられてました。新田義興南朝方の新田義貞の次男で、この場所足利方の策略で謀殺されました。なぜ新田義興が謀殺され、怨霊化になったんでしょうか?紐解いてみましょう。

新田義興の戦暦

新田義興は新田義貞の次男です。幼名は新田徳寿丸で、1337年(建武4年/延元2年)南朝の貴公子北畠顕家の西上作戦に呼応して上野国で挙兵しました。挙兵した義興は北畠顕家の軍勢に加わりました。顕家軍には北条の遺児北条時行も加わってました。その勢力3万近くになり、鎌倉に攻め入り北朝方の杉本城を攻め落として鎌倉を占領。さらに西上し美濃青野ヶ原で足利方と合戦と破る。その後伊勢・大和を経て、吉野で後醍醐天皇に謁見する。後醍醐は「尤も義貞が家を興(おこ)すべき人なり」として義興の名を与え、御前で元服させたという(『太平記』)。石津合戦で北畠顕家が戦死すると、その死後は顕家の弟北畠顕信と共に男山に進出して京都を攻めるが、北朝の高師直に敗れ撤退した。

1338年(暦応元年/延元3年)9月、東国再建のために義良親王・宗良親王・北畠親房らが下向することになり、義興は北条時行と共に後醍醐天皇から関東八ヶ国の平定を命じられたという。一行は伊勢大湊から海路東国を目指すが、途中暴風雨に遭って船団は散り散りになった。この時、義興は北畠父子に同道していたらしく、武蔵石濱に流れ着き、その後は行方不明になったという(金勝院流『太平記』)。

1341年(暦応4年/興国2年)5月頃、常陸合戦における活動がみえる。新田義興は独自に行動し、小山朝氏の廷尉任官を南朝に申請することで、小山氏を南朝方に誘引しようとしていた。しかし、この行動は北畠親房が南朝から認められていた官職の推挙権を侵害していたために許容される余地はなく、親房が詰問したところ「自分は全く関知しておらず、家中に不審な輩がいれば追い出す」との返答を得たと記している(「結城文書」)。

武蔵野合戦での新田義興の活躍

観応の擾乱が起こると、南朝は宗良親王を征夷代将軍に補任し、鎌倉に進出させて足利氏に代わる新たな地域政権を樹立することをもくろんだ。新田義興・義宗・脇屋義治はこの間、武蔵・上野・信濃・越後の間に隠れ住んでいたが、新田義貞の被官の由良氏の一族で吉野の朝廷に仕えてた由良信阿が義興たちに兵をあげるように伝えたという。

正平一統が破綻すると、1352年(正平7年/観応3年)に新田義興は宗良親王を奉じて弟新田義宗、従兄弟脇屋義治と挙兵し、鎌倉を一時占拠した。また鎌倉に入を果たした軍勢の中には義興との合流時期は不明ながら北条時行の存在も確認できる。義興は鎌倉から逃げ延びた足利尊氏を追って武蔵野の人見原・金井原・小手指原で戦った。だが足利軍の反撃にあって鎌倉を追われた。(武蔵野合戦)

矢口の渡しでの新田義興謀殺

足利尊氏が没した半年後の1358年(正平13年/延文3年)に新田義興は時期到来とばかりに挙兵しました。新田軍は鎌倉を目指した。これに対し尊氏の次男で初代鎌倉公方の足利基氏とその補佐関東管領の畠山国清は竹沢右京亮と江戸遠江守長門に新田軍の迎撃を命じた。はじめ竹沢は少将局という美女を新田義興に与えて巧みにとり入り、義興の謀殺の機会を狙ったが、義興にハーニートラップは効果なく果せず、江戸遠江守長門とその甥江戸下野守高重の協力を求め、江戸遠江守長門は甥の下野守とともに三百余騎を率い、『太平記』によると一族の蒲田忠武も首謀者のひとりとして参加していたとされ。1358年(正平13年)10月10日、新田義興は江戸長門・江戸高重・竹沢右京亮らを信用して、足利基氏・畠山国清を討つため、井伊直秀含む13余名の従者を引き連れ鎌倉へ向かい、多摩川の矢口で渡し(この当時は新田神社付近にあった)しから舟に乗った。しかし、江戸長門・江戸高重・竹沢右京亮らに買収されていた船頭は船底に仕掛けた穴の栓を抜き、義興一行の小舟は沈みかかる。そして、川崎側の岸には300騎、大田区側の岸には100騎の江戸長門・江戸高重・竹沢右京亮らの軍が義興一行を取り囲んだ。

井伊直秀は主君・新田義興がもはやこれまでと自刃するのを見届けると、恩義を返すことが出来なかった悔しさのあまりに怒り狂って腰の刀を抜き、左の脇から右のあばら骨まで刀でかき回すと、腸を引きちぎり川へ投げ入れ、自身の首を切った後、髪を後ろに引っ張り首の骨を折って自害したと『太平記』に記されている。

義興の怨霊化と新田神社創建

また、その様子を見ていた江戸長門は恐怖におののき、後悔の念に苛まれた。入間川御陣の鎌倉公方の基氏のもとへ馳せ参じようとした際に落雷にあい落馬し、義興の怨霊に7日間うなされ狂死したと、『太平記』に記述されている。現地の住民が新田義興の怨霊を慰めるために神として祭り、新田神社を創建という記述が、『太平記』にある。後に新田大明神として尊崇される

義興に従った主従13人の人物はハッキリしていないが、『太平記』や「十寄神社」によれば、渋川井伊氏の井伊弾正左衛門直秀・伊予畠山城主の由良兵庫助由里、伊予之江城主の土肥三郎左衛門義昌、上州羽沢主城の市河五郎、由良新左衛門、世良田右馬助義周・大嶋周防守義遠・進藤孫六左衛門・堺壱岐権守・南瀬口六郎という。

平賀源内の人形浄瑠璃『神霊矢口渡』

江戸時代になっても新田神社の近くでは、祟り、怪異が続発した。人々は義興の怨霊に恐れいた。それを聞きつけた平賀源内は福内鬼外(きがい)のペンネームで、この新田義興の怨霊化を題材に『神霊矢口渡』を書き上げました。1770年(明和7年)正月、江戸外記外座で初上演。源内は『神霊矢口渡』を上演することで、新田義興の怨霊を鎮魂するためであった。

コメント