はじめに

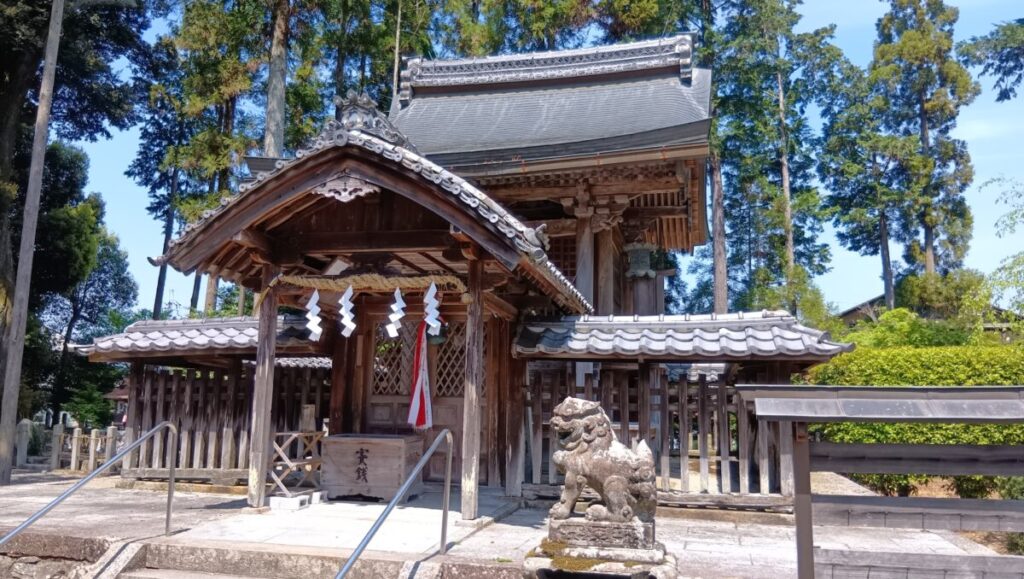

4月に筆者は、京都旅行で亀岡市を訪問。亀岡は明智光秀の居城丹波亀山城内に大本教の本部が知っていましたが、あいにく今回は明智光秀の史跡訪問ではなく、足利高氏史跡巡りで、さっそく、亀岡駅から山陰本線の京都行に乗車し、隣の馬堀駅で下車しました。馬堀駅から30分ぐらい(所要時間は個人差がある)歩いて、目的の篠村八幡宮を訪問しました。篠村八幡宮は元弘の変で足利高氏が旗揚げした場所でもあります。八幡宮は静かで観光客もおらず、高氏が打倒鎌倉幕府を誓った当時を想像してたら何だかワクワクします。感想は置いといて、いよいよ本題。赤松円心の謀反からはなします。

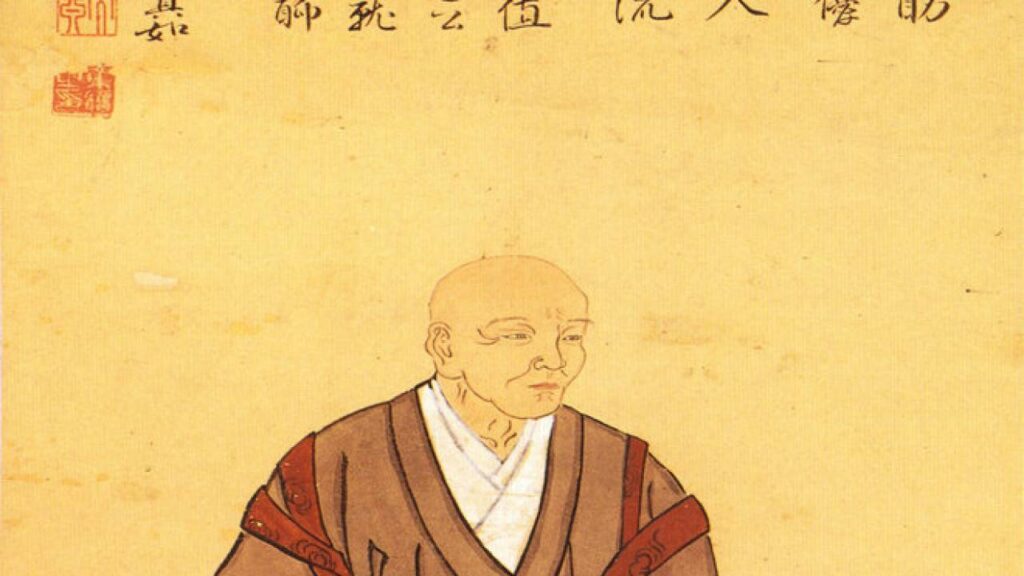

赤松円心の謀反と瀬川合戦

後醍醐天皇の皇子護良親王が挙兵。これに呼応した楠木正成の軍勢が摂津芥川付近まで侵出しましたが、1332年(元弘2年・正慶元)12月、鎌倉幕府は六波羅探題に命じ宇都宮公綱と赤松円心を派遣しました。忍頂寺付近にまで退けました。1333年(元弘3年/正慶2年)になると楠木軍と六波羅軍は摂津で対峙しました。摂津国渡辺付近の戦いで六波羅探勢と楠木軍が合戦し、楠木方が勝利を収める。敗戦を知った六波羅探題は、宇都宮公綱の数百の軍勢を急遽派遣した。楠木軍側の損害も大きく南河内まで退却し、宇都宮勢も野伏の出没に苦しめられて退却した。

1333年1月、楠木軍と六波羅軍の戦いの最中に、赤松円心が後醍醐天皇の綸旨を受けとり。幕府に対し謀反した。播磨国で挙兵した。六波羅方は謀反した赤松軍を討つため、佐々木時信らの軍を派遣したが、2月28日に赤松方の摩耶城を攻めて大敗を喫し京に敗走。

閏月2月28日、隠岐島から後醍醐天皇から脱出して名和長年の船上山に迎え入れられた。名和長年と共に船上山で挙兵。

3月10日に六波羅軍1万が瀬川に布陣した。その日の夜、尼崎から上陸した四国の小笠原勢が奇襲をかけてきたが、円心は僅か50騎で敵を突破し、久々知に帰陣した。そこで三男赤松則祐の進言を聞き入れ、集合した兵3,000騎を率いて敵陣に夜襲をかけ、敵を敗走させた。ここでまた則祐の追撃案に基づいて、12日には摂津と山城国の国境山崎に侵攻しました。京都淀・赤井・西岡付近に放火を敢行した。これに対して六波羅軍は、高橋・隅田両検断に2万を預けて出陣させた。赤松円心は、軍勢を二つに分けて一方を久我縄手へ差し向け、自らは桂へ進軍して桂川を挟んで六波羅軍と対峙した。桂川は増水してとても渡れそうになかったが、赤松則祐が先陣を切って押し渡り、敵を蹴散らした。そのまま大宮・猪熊・堀川・油小路に放火しつつ六波羅を目指し東山に攻め込んだ。

六波羅側は危機感を覚えたのか、時の治天の君である光厳天皇を六波羅に迎えて六波羅を仮御所とした。また、新手の河野・陶山を初め、兵を大量に投入したため、これまで破竹の進撃をしていた円心軍は総崩れとなった。赤松円心と赤松則祐は急ぎ男山まで逃れ、ここで円心は自刃すると従者に告げたと言われている。しかし思い直した円心は自分の旗印である左三つ巴の旗の上に大龍を描き、八幡菩薩のお告げとして再度京へ攻め込むと告げた。

足利高氏の挙兵と六波羅探題の滅亡

再起した赤松円心は山崎と八幡に陣取り淀川と西国街道を押さえ兵糧攻めに切り替え、3月28日と4月3日に京都を攻めたが、六波羅探題を落とせず八幡で待機。鎌倉幕府は船上山挙兵した後醍醐天皇を討伐するため、名越高家を総大将に足利高氏ら追討軍が鎌倉を出陣しました。追討軍は六波羅探題に到着すると、軍勢を二手に分けて山陰道を足利高氏率いる軍勢が、山陽道は名越高家を軍勢を率いて出陣。

3月27日に赤松円心は鎌倉から派遣された追討軍の大将軍名越高家が山陽道の出陣すると知ると、久我畷で赤松円心は迎え撃った。久我畷で追討軍の大将軍名越高家は千種忠顕・結城親光・赤松円心らの軍勢と戦った。戦い進むに連れて、円心の一族で家臣の佐用範家が放った矢が名越高家の眉間に当たり、高家はを討ち取られました

山陰道を船上山に進んでいた足利高氏は、名越高家の討死を知ると京に戻り、高氏は畿内の領地である丹波篠村へ向かった。篠村にある篠村八幡宮で足利高氏は旗揚げをしました。、足利高氏の旗揚げの理由は、高氏自身が執権北条氏の中でも、特に得宗家に牛耳られている現在の鎌倉幕府に失望しており、足利高氏の挙兵は、初期のように御家人主導の幕府に戻そすために、ここで後醍醐天皇方に寝返った方が得策だと思ったからである。打倒鎌倉幕府のため兵を2万3,000騎集めて京に向けて進軍した。

赤松円心も、5月8日千種忠顕・結城親光の軍勢と合流し、さらに丹波から進軍してきた足利高氏率いる23000騎と合流して京へ進軍。足利高氏ら反乱軍は大軍は三方から六波羅探題を包囲した。六波羅探題方は大軍と戦って勝ち目がないと判断し、5月7日に北条仲時(普恩寺流)六波羅探題南方の北条時益とともに六波羅の役所を脱出した。光厳天皇・後伏見上皇・花園上皇を伴って鎌倉へ落ち延びようとしました。しかし、道中の近江で北条時益が野伏に襲われて討死しました。北条仲時も近江番場峠(滋賀県米原市)で後醍醐天皇方の佐々木高氏が差し向けたとも言われる野伏に行く手を阻まれ、やむなく番場の蓮華寺に至り天皇と上皇の玉輦(ぎょくれん)を移した後に、蓮華寺本堂前で一族432人と共に自刃しました。こうして六波羅探題は滅亡した。

まとめ

これ以後関東での決戦になります。新田義貞が足利高氏と呼応して鎌倉幕府討伐の軍勢を出すことになります。足利高氏と赤松円心の裏切り、特に足利高氏は執権北条氏と昵懇で、北条氏の身内の立場です。(執権赤橋守時の妹登子を妻に娶って関係から)、鎌倉幕府内でも有力な御家人でもあります。その高氏が後醍醐天皇方に寝返ったことが、鎌倉幕府の滅亡を早める要因になったことが明らかです。言現在滋賀県米原市番場にある蓮華寺には、自刃した北条仲時以下一族432人のお墓があります。墓は692年間の間蓮華寺で見守ってます。

コメント