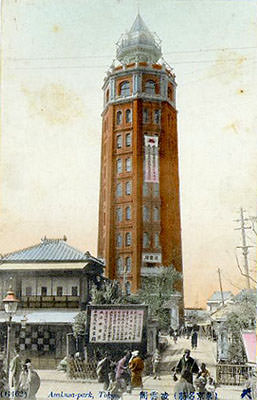

東京観光名所の1つの浅草は、現在、多くの外国人の観光客が来ています。浅草に行くと分かると思いますが、隅田川の向こうアサヒビールの建物のシンボルの炎(黄色の炎)と東京スカイツリーがそびえてます。東京スカイツリーは浅草のランドマークの役割をになっています。しかし、明治時代にも浅草にランドマークになったタワーがあったことを知っいてますか?そのタワーの名は凌雲閣。通称「浅草十二階」。凌雲閣は現在の浅草六区に建ってましたが、1923年の関東大震災で凌雲閣は倒壊しました。今回は凌雲閣について話します。建設〜地震で倒壊するまでを語ります。

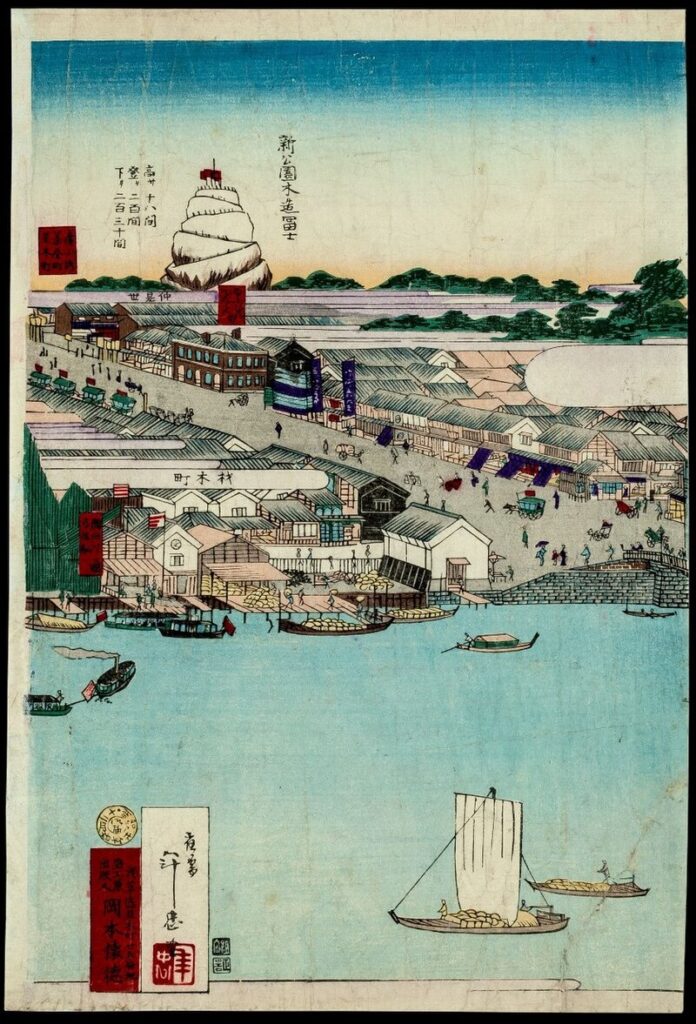

富士山縦覧所

明治20年代の東京は、高所から眺めを売る望楼建築ブームになっていた。1887年(明治20年)浅草の浅草公園に富士山縦覧所が建てられました。木製で富士山を模した建物で、「浅草富士」とか「木製富士」「人造富士」と呼ばれていました。敷地面積は1,054坪、高さは18間(32メートル)・裾回りは150間。頂上には広さ25坪(約85平方メートル)の平らな場所があった。礎石の上に建てられた木造建築で、骨組みは「込み栓」という方式で造られ、竹で起伏を作った上に粗布や筵を詰め、漆喰で塗り固めることにより、山の形が造られている。山頂は雪を模した白色、それ以下の部分は岩石や樹木に見立てて彩色されている。形は富士山というには少し縦長で、まるで栄螺を伏せたような形状であると言われました。登りは右の内側を200間、下りは左の外側を230間、それぞれ10周して上り下りした。頂上には望遠鏡が数台並べられており、晴天の日は遠くの天城山・鋸山・赤城山・日光・箱根・富士山・筑波山までを望むことができたとされる。周囲には茶屋や東海道五十三次の宿駅を模した建物も設置されており、旅情を演出していた

凌雲閣建設へ

富士山縦覧場は、日が経つにつれて折々の風雨で破損するようになり、1889年(明治22年)8月31日には大暴風雨で大破した。結局、1890年(明治23年)2月14日から富士山縦覧所を取り壊し工事が始まり、富士山縦覧場は消滅した。

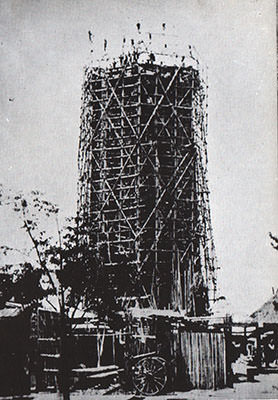

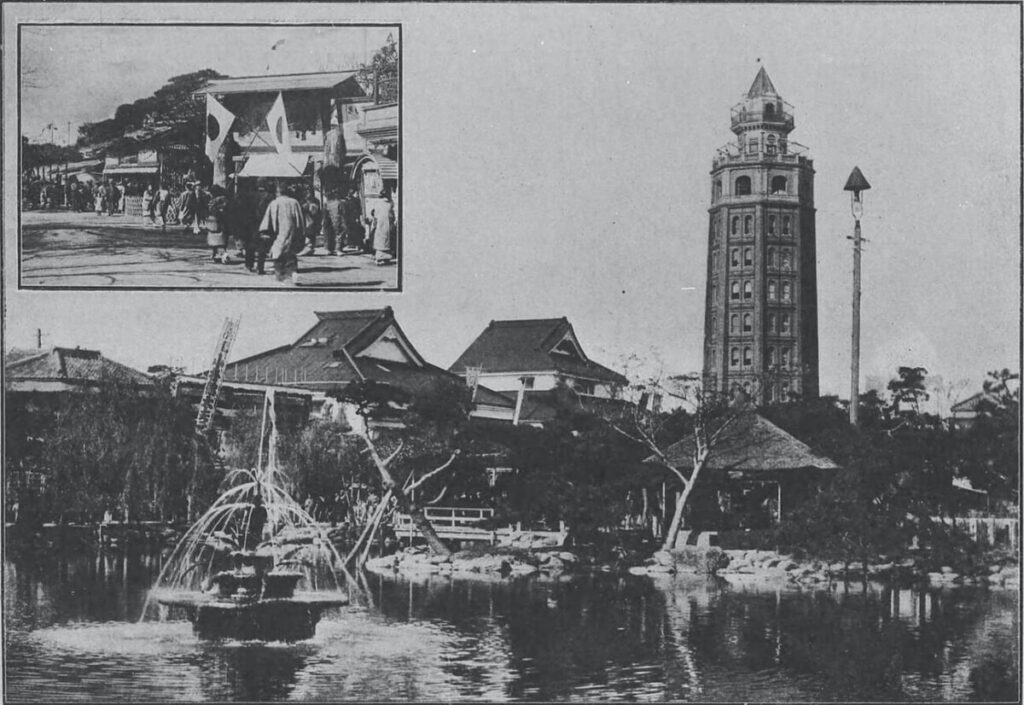

浅草に富士山縦覧所変わる望楼建築を計画した。福原庄七(長岡の豪商)で新たな望楼建築を起案した。基本設計者はイギリス人技師ウイリアム・K・バルトン(バートン)・土木工事監督は伊澤雄司であった。1890年(明治23年)11月、浅草区千束町2-38に高さ52メートルの塔が建設されたのです。この搭が凌雲閣です。それと同時に凌雲閣株式会社が成立されました。初代社長は写真家江崎礼二が就任しました。凌雲閣の名前は「雲を凌ぐほど高い」という意味で付され、浅草名物の1つとして多くの人の注目を集めました。また凌雲閣は12階建てであったことから、「浅草十二階」という別名でも親しまれるようになります。ちなみに10階までが赤レンガ造りで、11階と12階の展望塔は木造というユニークな構造をしていました。

日本初のエレベーター設計と中止

凌雲閣は東京における高層建築物の先駆けとして建築され、日本初の電動式エレベーターが設置され、その設計にあたったのは当時東京電燈株式会社の技師で東芝の前身の一つとなる白熱舎を創業した藤岡市助と報道された。なお、設計者のバルトンは設計時はエレベーターの施工は考慮しておらず、施工には反対したと後に親族は語っている。電話設備は宣伝を目的として沖牙太郎が担当した。

完成当時は12階建ての建築物は珍しく、モダンで、歓楽街・浅草の顔でもあった。明治・大正期の『浅草六区名所絵はがき』には、しばしば大池越しの凌雲閣が写っており、リュミエール兄弟の短編映画にもその姿が登場する。1892年に来日したアメリカ人貿易商ロバート・ガーディナーは「レンガ造りのこの建物は高さ320フィートで最上階の3階まで電動エレベーターが備わっているが、手入れが行き届いておらず、階段を上った」としつつも、各階に飾られた絵や塔からの眺めの素晴らしさから東京観光でまず行くべき場所の一つであると薦めている。展望室からは東京界隈はもとより、間八州の山々まで見渡すことができた。1890年の開業時には「日本のエッフェル塔だ」(フランス首都パリのエッフェル塔は前年1889年開業)と多数の見物客で賑わったが、翌1891年にはエレベーターに不備が見つかり、5月にエレベーター停止がしました。明治末期には客足が減り、経営難に陥った。客足を確保するために階段の壁面に花街から選ばれた芸者達の写真を貼り付けた「東京百美人」が開催される。

凌雲閣の各階の内部には3個の電灯を点じて、176個の窓から光を放った。また、11階には1個当たり5000燭光アーク灯2個が設置された。

1911年6月1日に階下に「十二階演芸場」ができた。1914年にはエレベーターが再設されて一時的に来客数が増えたものの、その後も経営難に苦しんだ。

凌雲閣の入場料東京スカイツリーの 入場料の比較

凌雲閣の入場料は、当時大人8銭、子供4銭でした。チケットには、「江湖(こうこ/世間)の諸君、暇のある毎(ごと)にこの高塔の雲の中に一日の快を得給え」と書かれていました。現在の円に直すと、大人3040円・子供1520円と言ったところでしょうか。現在のスカイツリーの料金と比較すると大人3500円・子供が1450円です。(当日券)それほど変わりません。

関東大震災発生と凌雲閣崩壊

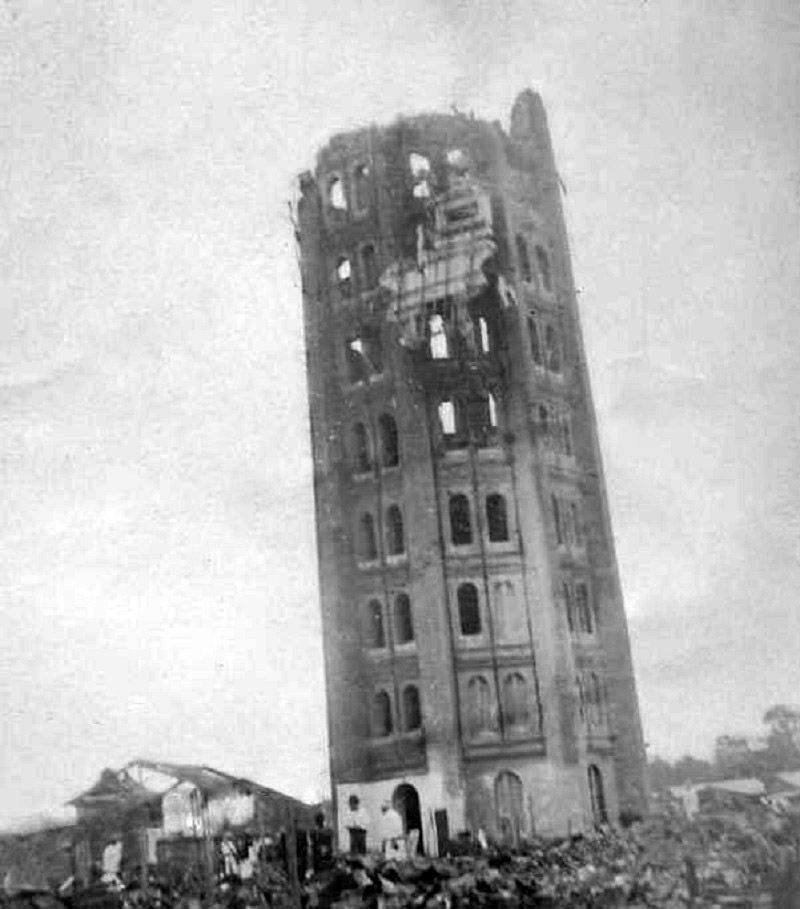

1923年(大正12年)5月には福助足袋の広告看板が設置される。

1923年9月1日に関東大震災に発生した。凌雲閣は建物の8階部分から上部が折れる形で倒壊した。地震発生当時、頂上展望台付近には12 – 13名の見物者がいたが、福助足袋の看板に引っかかり助かった1名を除き全員が崩壊に巻き込まれ即死した。上半分が崩壊した凌雲閣は、まる聖書に出てくる神の怒りに触れたバベル搭のようです。

浅草凌雲閣爆破解体と記念碑

浅草凌雲閣は、当時の浅草のシンボルであり、ランドマークであった。大正年間に入ると客が減少し、経営困難になったとこへ、関東大震災で崩壊しました。震災後、凌雲閣は経営難から復旧が困難であったため再建は断念され、1923年9月2日に陸軍赤羽工兵隊によって爆破解体された。爆破解体にはたくさんの見物人が集まっていたとされており、当時の新聞は「明治二十四年来の名物は永遠に地上から去った」と報じた。その後、十二階下の銘酒屋街は浅草での復興が認められず、昭和初期にかけて隅田川東岸の玉の井に移りました。

余談ですが、自分の祖父は親戚に連れられ浅草に行き、浅草凌雲閣に登りました。その翌日に関東大震災が起こり、浅草凌雲閣が倒壊しましたので、祖父は運がよかったです。

浅草公園町会が1977年12月ウインズ浅草の隅に設置した建札「浅草公園史蹟めぐり第三番札所」には、

「凌雲閣は、今の浅草東映から北西五十メートルの地点にあった。(浅草公園五区、千束二丁目三十八番地)」

と記されている。ところが、1981年7月に行われた凌雲閣跡の発掘調査(浅草2丁目13番)で、実際の塔の位置は現在の浅草2丁目13番から14番にかけてあったとされる。

2018年2月、浅草商業ビルの工事現場(浅草2丁目14番)において、基礎部分の煉瓦と八角形の土台のコンクリートの一部と見られるものが発掘された。このビルの外壁には完成後の2018年8月、凌雲閣を描いた浮世絵を拡大複製した壁画(高さ8メートル)が貼られた。

凌雲閣史蹟保存の会が2004年12月に設置した「浅草凌雲閣記念碑」(プレート)があり、「この地、台東区浅草2丁目14番5号辺りに浅草凌雲閣(通称:十二階)が完成。」

コメント