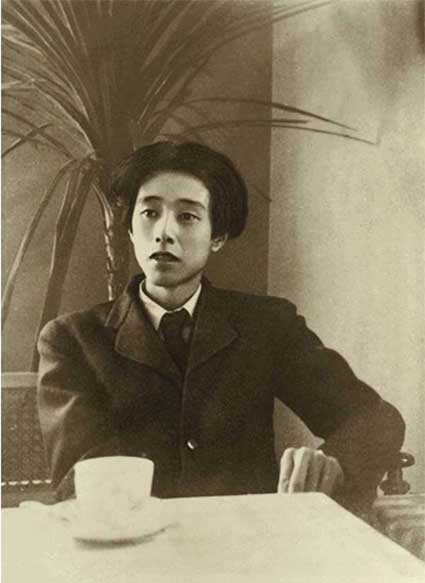

皆様は詩人の立原道造を知っていますか?知っている人は、おそらく若くして急死した詩人としての立原道造を知っているか?朝霧カフカ先生の原作小説、漫画『文豪ストレイドッグス』に登場するキャラクターの立原道造のどちらかだと思います。(立原道造が建築家の一面を持つことを知ってる人はどのくらいますか?おそらく多くはないでしょう。建築家としての立原道造は石本建築事務所は就職して1年後に病没しますから、作品がありません、唯一浦和の別所沼にヒアシンスハウスを建てる計画があったので、その設計図はたくさんあります。余談だが、筆者は別所沼公園にあるヒアシンスハウスに二回訪問したことがあります。別所沼は静かで素晴らしい公園です。立原道造の生涯を見てみましょう。

立原道造の誕生

立原道造は1914年(大正3年)7月30日、東京府東京市日本橋区橘町(現東京都中央区東日本橋)に父立原貞治郎と母とめの次男として生まれました。立原家は荷造用の縄むしろや木箱を製造をする商店を営でいました。1919年(大正8年)父の貞治郎が亡くなりました。そのため道造は5歳で立原家の家督を継ぎ、立原商店を継ぎました。

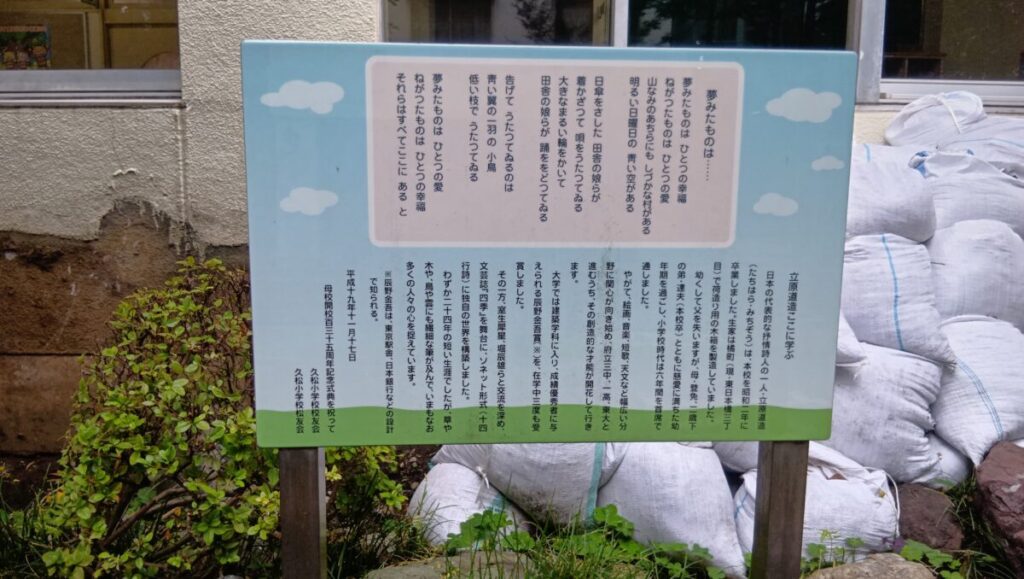

1921年(大正10年)7月久松尋常小学校(現久松小学校)に入学。

詩人としての開花

1927年(昭和2年)3月、東京府立第三中学校(現東京都都立両国高等学校・付属中学校)に入学。そして、詩人としての才能が開花する瞬間であった。それは、道造が13歳の時、世田谷区若林に住んでる詩人の北原白秋を訪問するなど、既に詩作への造詣を持っていた。同年、道造は口語自由律短歌を『學友會誌』に発表。自選の歌集である『葛飾集』『両國閑吟集』、詩集『水晶簾』をまとめるなど13歳にして歌集を作り才能を発揮していた。

1931年(昭和6年)4月、道造は17歳になると旧制第一高等学校(現東京大学教学部)を受験して受かり、旧制第一高等学校理科甲類に天文学を志して進学しました。丁度、春から夏へかけての楽しい自然 ── 何もかも皆幸福だった」(「一年を顧みて」)。

同学年の理科に、生田勉・奥好宣・友枝宗達・長沢誠・中村整・畠山重政・星野誠・松永茂雄・湯原二郎・米田統太郎らがおり、文科には、石本克栄・猪野謙二・江頭彦造・太田克己・大坪重明・国友則房・三瓶憲章・田中一三・寺田透・広田幸雄・丸田浩三らがいた。また二年には、磯田進・兼井連・栗岡亥佐雄・杉浦明平(文科)、白川義直(理科)、三年には、稲田大・高尾亮一・三井為友(文科)、秋元寿恵夫・鈴木一弥(理科)らがいた。(杉浦明平とは「一高短歌会」知り合っている。)

入学してから道造は、一年間は西寮五番で寮生活を送ったが、それは彼にとってひどく苦痛で、二年目の秋からは自宅から通学するようになった。…」一高で短歌の倶楽部に入部した道造は『詩歌』に投稿するなど高校時代を通じて詩作を続け、『校友會雜誌』に物語「あひみてののちの」を掲載した。翌1932年(昭和7年)道造は自らの詩集である『こかげ』を創刊する一方、四行詩集『さふらん』編纂も手がけた。高校最後の年を迎えた1933年(昭和8年)、詩集『日曜日』『散歩詩集』を製作。

東京帝国大学入学と石本建築事務所に勤める

1934年(昭和9年)には道造は東京帝国大学理工学部建築学科に入学した。建築学科では1934年(昭和9年)から1937年(昭和12年)まで岸田日出夫の研究室に所属。丹下健三・浜口隆一が1学年下、生田勉が2学年下に在籍した。一高同期でもあった生田とは、特に親しく交わった。

1934年6月6日、猪野謙二・江頭彦造・沢西健と同人誌『儀画』を創刊する。翌1935年(昭和10年)5月江頭彦造・稲田大・高尾亮一・猪野謙二・国友則房・兼井健・杉浦明平・竹村猛・田中一三・寺田透と共に同人誌『未成年』を創刊する。

帝大在学中に建築の奨励賞である辰野賞を3度受賞した。大学卒業年次を迎えた1936年(昭和11年)、テオドール・シュトルム短篇集『林檎みのる頃』を訳出した。

翌1937年(昭和12年)に東京帝国大学を卒業しました。道造は卒業後の進路は石本建築事務所に入所しました。石本建築事務所で道造は「豊田氏山荘」を設計。詩作の方面では物語「鮎の歌」を『文藝』に掲載し、詩集『ゆふすげびとの歌』を編んだ。さらに第一詩集『萱草に寄す』(1937年)、第二『曉と夕の詩』(1937年12月)と立て続けに出版しました。立原道造は建築と詩作の双方で活躍できる実力を示した。

立原道造の死去

1938年(昭和13年)中原中也が没して半年ほどの頃『四季』第37号(昭和13年5月号)に「別離」という文章を発表。そこで中原の「汚れつちまつた悲しみに…」について、「僕はこの涙の淵の深さに反撥する」と言及する。同年11月、九州へ旅行するが、12月6日に長崎で発熱・喀血。12月26日に東京市中野区江古田の市立療養所へ入院。1939年(昭和14年)、第1回中原中也賞(現在の同名の賞とは異なる)を受賞したが、1938年(昭和13年)3月29日午前2時20分、立原道造は結核のため24歳で亡くなった。戒名は温恭院紫雲道範清信士。

ヒヤシンスハウスの復元

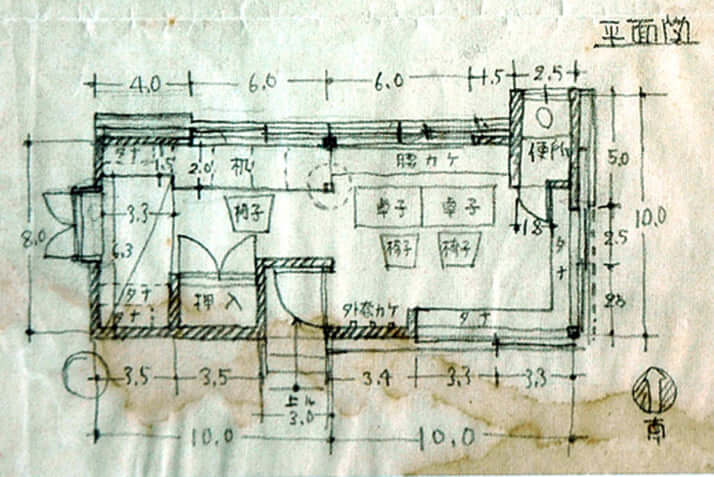

立原道造は昭和12年~昭和13年に「ヒヤシンスハウス」(風信子荘)の着工構想がありました。道造は詩人としての作品はたくさんありますが道造は建築家としての作品がなく。この「ヒヤシンスハウス」(風信子荘)が完成すれば、初の作品になりました。道造が書いた「ヒヤシンスハウス」(風信子荘)のスケッチ図は50枚以上にのぼりましたが、着工は実現しませんでした。その後、立原道造死後60年発って、道造の「ヒヤシンスハウス」(風信子荘)の夢が形となりましたヒヤシンスハウス」(風信子荘)が立原道造の死後60年発って、埼玉県さいたま市の別所沼公園に建てられました。別所沼公園はもともと道造が「ヒヤシンスハウス」(風信子荘)を着工しようとした場所です。別所沼公園が埼玉県浦和市からさいたま市に移管したので、これを記念して「ヒヤシンスハウス」(風信子荘)の再建

『文豪ストレイドッグス』のキャラクターになる

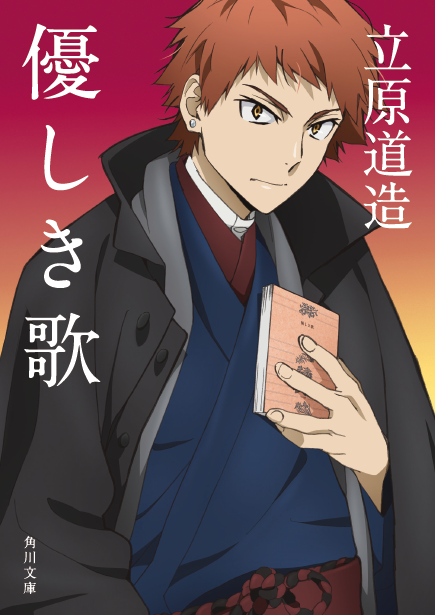

立原道造の死から74年経った2013年1月から連載された朝霧カフカ先生の漫画『文豪ストレイドッグス』(角川書店)(ジャンル・異能力バトルアクション)に立原道造が登場します。

『文豪ストレイドッグス』での立原道造は、

武闘派組織「黒蜥蜴」十人長。茶髪と鼻の頭に貼った絆創膏が特徴の19歳の青年。粗野な口調。戦闘時は二丁の拳銃を用いている。誕生日:7月30日・身長176センチメートル・体重62キログラム・血液型A型・好きなもの(鉛筆、ヒアシンス)・嫌いなもの(過去、大倉燁子の無茶ぶり。実は《猟犬》に所属する潜入捜査官。与謝野の軍医委託生時代に仲の良かった上等兵の弟で、優秀な兄と比較されるのが嫌でわざとギャングになった。

この立原道造の能力「真冬のかたみ」

「兄と同じく金属を操作する異能力。敵の刃物を奪う、金属の人形を動かす、金庫の鍵を瞬時に開ける、爆弾の破片を目の前で止めるなど幅広く応用が利く。しかし、潜入用に弱い強化手術しか受けていないため、《猟犬》の中では身体強度は低く、航空機並みに巨大な物体は止められない。」

『文豪ストレイドッグス』は純粋に好きな作品です。面白いし、あの立原道造が違うキャラクターになってるからです。立原道造の兄の名が立原春蝉(しゅんぜい)(作者がつけた名で、史実の立原道造は弟さんがいます。)

最後に立原道造の詩集『優しき歌』に掲載してある『真冬のかたみ』を書きます

真冬のかたみ

追ひもせずに 追はれもせずに 枯木のかげに

立って 見つめてゐる まっ白い雪の

おもてに ながされた 私の影を—

(かなしく 青い形は 見えて来る)

私はきいてゐる さうー たしかに

私は きいてゐる その影の うたってゐるのを…

それは涙ぐんだ鼻声に かへらない

昔の過ぎた夏花のしらべを うたふ

(あれは頬白 あれは樅の樹 あれは

私…私は樅の樹…)こたへもなしに

私と影とは 眺めあふ いつかもそれはさうだつたやうに

影は きいてゐる 私の心に うたふのを

ひとすぢの 古い小川のさやぎのやうに

溢れる泪の うたふのを……雪のおもてにー

参考文献

『立原道造全集(第1)(角川書店)

『立原道造全集(第5 )(角川書店)

『僕にとっての同時代文学』 猪野謙二著(筑摩書房)

『立原道造の夢みた建築』 種田元晴著 (鹿島出版会)

『文豪ストレイドッグス』マンガ 朝霧カフカ著(KADOKWA/角川書店)

コメント