筆者は前に比企郡の平安時代の史跡をめぐる旅のために池袋から東武東上線で乗って武蔵嵐山駅で下車しました。菅谷館から30分ぐらい歩いたところに県道172号線があり、その県道沿い大蔵館の跡と源義賢の墓の史跡がありました。この源義賢の人物に興味あり調べてみたら、あの木曾義仲の父でした。義賢は甥の源義平(悪源太義平)に討たれたと知りました。なぜ、そうなったか話します。

東宮帯刀先生と「源備殺害事件」

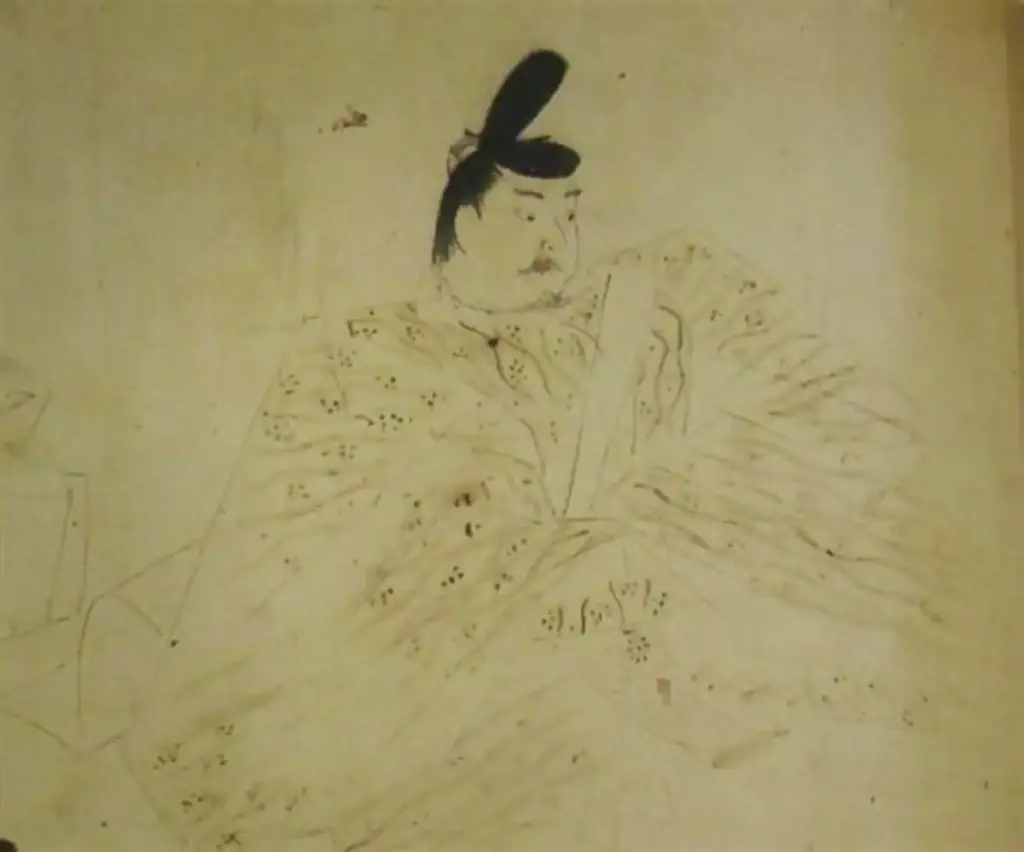

1139年(保延5年)源為義の息子源義賢は東宮(皇太子)体仁親王(後の近衛天皇)の御所を警護していた。源義賢は帯刀長(警護の隊長)任じられました。長兄の義朝が無官のまま東国に下った後、重要な官職に補任されており、この時点では義賢の河内源氏の嫡流を継承すべき立場にあったと考えられる。

藤原頼長との関係と義賢の東国下向

1140年(保延6年)夏頃、滝口源備(そなう)宮道惟則(みやみちのこれのり)に殺害する事件が起こった。東宮帯刀先生義賢が犯人の惟則を捕らえたが、犯人の惟則を匿いました。実は、この事件の真相は犯人の惟則と義賢と共謀したことがわかり。関白藤原忠通は義賢の東宮帯刀先生の地位を解任された。事件の顛末を知った父為義は義賢を廃嫡にして、四男源頼賢にの嫡流の地位を譲った。

東宮御所を出て義賢は摂関家藤原頼長のもとに逼塞した。

1143年(康治2年)義賢は藤原頼長の所有する能登国荘園預所職に任じられた。能登に下向

1147年(久安3年)能登の義賢は朝廷に年貢未納のため能登国荘園預所職を解任された。解任された義賢は再び京に戻り。藤原頼長のもとに転んだ。

為義と不仲になった源義朝は京から関東に下向。1153年(仁平3年)義朝は下野守に就任し、南関東に勢力を伸ばしていた。これに対し、為義は義賢を関東に下向させた。義朝の勢力に対抗するためです。義賢は北関東の上野国多胡を拠点とした。

大蔵合戦と義賢敗死

多胡の義賢は、上野の豪族多胡氏・那和氏や武蔵の豪族庄氏などを郎党して勢力を拡大していったた。やがて武蔵最大の勢力を持ち、武蔵国留守所総検校職である秩父重隆から養君(やしないぎみ)の申しでがあった。義賢は、その申し出を受け入れて上野多胡から秩父重隆の拠点比企郡に移った。比企郡では大蔵に館を構えました。義賢は、秩父重隆の女を娶った。

武蔵国留守所惣検校職=留守所は国司がいない国衙で、惣検校職は武蔵国の在庁官人で武蔵国の租税や軍事面では兵を動員できる。

房総半島・相模国を掌握していた義朝は、武蔵国に進出を目指していたが、そうなると上野から武蔵国に勢力張っていた弟の義賢が目障りであった。義朝は義賢の討伐を考えていたが、京に急遽上洛しないといけない事態になったので、嫡男の源義平を鎌倉に派遣した。鎌倉の義平は重隆と争っていた畠山重能(畠山重忠の父)・新田氏を味方引き入れて、義賢と対抗しました。

1155年(久寿2年)8月16日、義平は義朝の残した軍勢を率いて鎌倉を出陣した。畠山重能は義平軍に呼応して、菅谷で上野国からの交通路を遮断して、義賢に上野からの援軍を絶った。重能は小代氏の館に入り、大蔵館を孤立させたから。東側から義平の軍勢が、西から畠山重能の軍勢が大蔵館を襲撃した。大蔵館では義賢以下秩父重隆が奮戦したが、合戦の結果、義平の圧勝で大蔵館は陥落して、源義賢と岳父の秩父重隆は討ち取られた。この合戦の奮戦ぶりで義平は「悪源太」と異名で呼ばれるようになった。

大蔵合戦のその後

合戦後、義平は2歳になる義賢の子駒王丸の行方を捜させた。義平は禍根の根を断とうしました。その駒王丸は義賢が死ぬ直前に乳母に預けられて館から脱出しました。義平の命で駒王丸探索していた畠山重能は駒王丸を見つけましたが、重能は駒王丸は憐れみ、京から帰ってきていた斎藤実盛に託しました。実盛は駒王丸を乳母の縁者がいる信濃木曽の中原兼遠に預けました。信濃は源氏勢力が浸透していない地域であった。兼遠は駒王丸を預かり養育しました。この駒王丸が後の木曾義仲です。

まとめ

この大蔵合戦は一見すると源氏同士の骨肉の争いに見えますが、見方を変えれば鳥羽院に仕える源義朝と藤原頼長に仕える源義賢の合戦です。こうしてみてくると、大蔵合戦は実質的には関東での鳥羽院と摂関家の代理戦争ように思えます。

義賢の子木曾義仲が信濃で平家追討に挙兵すると、伊豆でも悪源太義平の弟源頼朝が伊豆でも挙兵しました。そうなると、義仲の勢力と頼朝の勢力の両者が衝突するのは必然でした。これも義賢と義平の争いが因縁となっています。

コメント