はじめに

この前、京都を訪問した時、嵯峨野を訪れ天龍寺に拝観しました。天龍寺庭園は広くて立派でした。天龍寺にある天龍寺年表を見てたら1341年(南朝〈興国2年〉・北朝〈暦応4年〉)に足利直義が夢窓疎石と中国元朝に貿易船を送るとあったが、学校時代にも歴史の授業でも天龍寺船については習っていません。南北朝動乱期に北朝が元と貿易してたことに興味があり、自分で調べてみました。今から話します。

後醍醐天皇の崩御と天龍寺創建へ

1339年(南朝〈延元4年〉北朝〈暦応2年〉)8月吉野で南朝の後醍醐天皇が崩御。将軍足利尊氏は後醍醐天皇を知ると、尊氏自身が南朝の治天の君である後醍醐天皇を個人的に尊敬をしていました。(足利尊氏の名は後醍醐天皇から偏諱して、実名の尊治から「尊」をもらって「尊氏」と改名した。)そこで、尊氏は南朝や北朝の敵味方の立場関係なく弔うため、臨済宗の禅僧夢窓疎石の勧めで、天龍寺創建を決定しました。一説には、尊氏が夜な夜な後醍醐天皇の怨霊に悩まされていたので、後醍醐天皇の怨霊を鎮魂するために寺を創建したとも言われてます。

足利尊氏は後醍醐天皇の菩提を弔うため、北朝の治天の君である光厳上皇に奏請し、院宣を以って嵯峨野にある亀山天皇の離宮であった亀山殿を禅寺に改めました。これが天龍寺である。尊氏は寺号は、当初は年号をとって「暦応資聖禅寺」と称する予定であったが、尊氏の弟足利直義、寺の南の大堰川(現保津川)に金龍の舞う夢を見たことから「天龍資聖禅寺」改めました。寺領として日向国富荘などを寄進することを決めました。また光厳上皇も、丹波国弓削荘を施入(せんにゅう)(寺社に財物を献上すること)をしている。造営費用には当初、安芸国・周防両国の公領からの収入をあてる計画であったが、まだ成立してまもない室町幕府は南朝勢力との戦いにより財政的に逼迫した状況にあり、荘園・公領からの年貢も滞っていたため、巨額の造営費を出すことは困難な状況にあった。幕府は朝廷の成功(じょうごう)(朝廷の公事・行事及び殿舎の営繕、寺社の堂塔修造費用など本来、朝廷の公費で負担すべきところを、任官希望者を募って任料を納めさせるか、または自己負担でそれぞれの事業の功を成らせて、見返りに官職に叙任するという売官制度の一種である。)という財源を吸収することで、この財政難を賄おうとし、「天龍寺造営記」によれば暦応4年9月24日には「靫負尉」の官職100人分が造営の原資に当てられたという。しかしそれでもまだ資金は不足していた。

天龍寺船を派遣

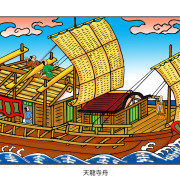

天龍寺創建の資金調達について、室町幕府副将軍の足利直義は夢窓疎石と相談し、直義は鎌倉幕府が建長寺造営の費用を捻出のため元に送った「建長寺船」の例にならって、寺社造営料唐船の派遣を検討する。朝廷の明経・明法博士などの意見も求めたが、幕府・朝廷から様々な反対意見が多かった。また当時、元国でも1335年から1336年にかけての倭寇事件を契機に、慶元(明州、のちの寧波)に入港する日本船を海賊船と見なして、港の出入を厳しく制限していたため、日元の間の通航は途絶していた。しかし度重なる夢窓疎石懇請を受け、1341年23日(暦応4年)足利直義は夢窓疎石に対し、翌年秋に宋船2艘を渡航させ、交易で得られた利益を天龍寺造営の出するための提案しました。

そこで夢窓疎石は、まず1艘の天龍寺船(造天龍寺宋船)を派遣するを決めました博多商人の至本(国籍は不明)を綱司(船長)として推挙ました。至本は貿易の成否に関わらず、帰国時に現金5000貫文を納めることを約束し、予定の通り翌1342年(康永元年)8月に元へ渡航しました。10月に明州に入港した天龍寺船は果たして海賊船と見なされて警戒を受けるが、結局天龍寺船は上陸を果たし、とと交易に成功する。日本からの寺社造営料唐船としては1332年(元弘2年)に派遣された住吉社造営料唐船以来、10年ぶりとなった。また日元間で禅僧の交流が盛んであり、これ以前に来日した明極楚俊・竺仙梵遷らの薫陶を受けた禅僧たちが留学を志望しました。天龍寺船にも性海霊見・愚中周級など約60名の禅僧が乗船しました。しかし多くは元の官憲に阻まれ、入明を果たしたのは愚中ら11人のみだったという。

天龍寺船は莫大な利益を上げて帰国し、このときの利益を元に天龍寺の建設が進められ、1343年(康永2年)11月に竣工。1345年(貞和元年)9月25日には、後醍醐天皇七回忌にあわせて落慶供養を迎えました。

コメント