はじめに

東京都港区芝公園4丁目にある東京タワーは、東京スカイツリーと並び東京の観光名所になっています。最近の東京タワーは海外な観光客からインスター映えのスポットにもなっています。2018年にはグットデザイン賞に輝きました。そんな人気観光名所東京タワー、実はテレビを受信する総合電波塔です。正式な名所は「日本電波塔」です。東京タワーの建設は命がけの

東京タワー建設構想と建設場所

東京タワーの建設前、放送事業者各社局は個々に、高さ153 – 177メートルの電波塔を建設していました。自局の塔から放送を行っていました。当時開局していた日本放送協会(NHK)は千代田区紀尾井町に、日本テレビ放送局(NTV)は千代田区麹町に、ラジオ東京テレビ(KRT、現在のTBSテレビ)は港区赤坂に、自前の鉄塔を建設していました。これらの高さだと、放送電波は半径70キロ程度しか届かず、100キロ離れた関東平野東端の銚子や関東平野北東部の水戸では満足に電波を受信することができなかった。また、受信アンテナには指向性があるため、チャンネルを変えるごとにアンテナの向きを各電波塔の方向に変えなければいけないという不便が生じた。

さらに、鉄塔が都内に乱立することは都市景観においても好ましい状況ではなく、既に千代田区南西部から港区北東部にかけての一帯には先述したNHK、NTV、KRTの鉄塔が乱立する光景が広がっており、今後放送局が増加した場合、東京が電波塔だらけになる恐れがあった。当時郵政省の波管理局長であった浜田成徳をはじめとする関係者の中で、電波塔を一本化する総合電波塔を求める機運が高まっているところ、放送事業の将来性に着目した前田久吉と鹿内信隆の各々によって計画され、まもなく両者の計画は一元化された。ほかの計画案もあったが、高さ300メートルを超える案は東京タワーのみで、次に高いものは200メートル級であり、放送事業者の既存の限られた土地を利用するため、展望台のないスリムなものであった。浜田は、東京にフランスパリのエッフェル塔を超える世界最大の塔を造り、そこに展望台を設けて集客すれば、建設費は10年で元が取れるとました。

建設地は安定した電波を供給するために巨大な電波塔の建設が可能な広さと強固な地盤を有していること、魅力ある展望台のために工場などの煙が景観を妨げないことなど厳しい条件が求められた。

当初は上野公園付近への建設も検討されたが、海抜18メートルの高台にある芝公園地区は基礎を打ち込むための東京礫層地盤もより浅いところにあり、国の中枢機関や各放送事業者との距離が近いなど、報道と観光の両面に恵まれた立地であった。

建設のため芝増上寺の境内は25区画に分割された公園に指定されており日本電波塔株式会社は「紅葉山」と呼ばれる、以前紅葉館という高級料亭のあった区画を購入した。土地の買収にあたって、増上寺の檀家総代に前田が日本工業新聞の社長時代から親交があった池貝庄太郎がおり、増上寺との間を取り持って用地買収を成功させるよう働きかけた。また、芝公園4丁目地区の周辺一帯は建物倒壊危険度、火災危険度、避難危険度を示す地域の危険度特性評価(東京都2002年実施)において「相対的に危険度の低い町」を示すAAAの評価を得ており、防災面でも電波塔の立地に適していることがのちに判明した。

タワーから西側の住民は、飛行機の衝突、交通渋滞、ゴミの増加および環境悪化で子供たちに悪影響があるのではないかとタワー建築に反対の姿勢であった。東側は、当時の国鉄浜松町駅から東京タワーへ向かう客により潤されることを期待した。

(東京タワー建設前に見られた、千代田区から港区にかけての一帯に乱立するNHK、NTV、KRTの鉄塔(1955年(昭和30年)1月港区赤坂一ツ木町〈現・同区赤坂5丁目付近〉から撮影されたもの)

東京タワー設計から建築へ

東京タワー建設にあたって、1957年(昭和32年)5月8日に日本電波塔株式会社が設立されました。設計は、日建設計株式会社とまた戦艦大和の鉄塔、大阪の通天閣、名古屋テレビ搭、さっぽろテレビ搭などを設計し、建築設計の構造力学を専門する学者内藤多仲との共同でタワー設計を行った。

内藤当時話題を提供していたシュトゥットガルトテレビ搭(216.6メートル)を参考に鉄筋コンクリートの塔を想定した検討を行っていたが、特に基礎に関して敷地の関係などかなりの困難が伴うとの判断から鉄塔で計算を進める方針となった。

前田久吉は「建設するからには世界一高い塔でなければ意味がない。1300年も前にすでに高さ57メートルあまりもある立派な塔(五重塔)が日本人の手でできたのである。ましてや科学技術が進展した今なら必ずできる」と高さの意義を強く主張した。設計の条件として、アンテナを含めた塔の高さが380メートルで、高所に展望台を設置し、塔の下に5階建ての科学館をつくることを挙げた。東京全域に電波を送るには380メートルの高さが必要と推定されていたが、380メートルと想定して計算すると風の影響でアンテナが数メートルも大きく揺れると計算され画像が乱れる可能性が高かったため、先端のアンテナの揺れを数十センチ程度に抑え、放送に悪影響が起きず、かつ関東地方全部を守備範囲にできるぎりぎりの寸法についてさまざまに計算したところ、「全高333メートル」という数字が導き出され、偶然「3」が続く語呂合わせのような高さになった。この高さはフランスパリのエッフェル塔の312メートル(2022年現在は330メートル)より21メートル高く、当時の自立式鉄塔としては世界最高という条件を満たしていた。デザインはエッフェル塔に着想を得たものであるが、航空機からも見やすいよう昼間障害標識としてオレンジと白で塗装された

1957年5月~6月までの45日間で東京タワー着工にあたってのボウリング調査を行った。この時点では、まだ設計は未完成であったが、短期間で設計図を仕上げないと行けないので、まさに急ピッチで、地震と強風に耐える構造にしないといけないので、綿密な計画を盛り込み。作成した設計図は延べ1万枚で、エッフェル塔の設計図5300枚の約二倍。東京タワーの設計図完成したのが、三か月後の7月15日。すでに東京タワー着工工事が開始していました。

1957年(昭和32年)6月29日、当初から決まっていた増上寺の墓地一部を壊し、地鎮祭を執り行ってから着工。施工はゼネコンの竹中工務店。塔体加工は新三菱重工(現・三菱重工業)、松尾橋梁。鉄塔建築は宮地建設工業(現・宮地エンジニアリング)が請け負った。現場指揮官は直前にNHK松山放送局電波塔を担当していた同社の竹山正明(当時31歳。現場でのヘルメットの色は白:監督管理関係、黄:竹中工務店の社員、緑:鉄塔建方関係、灰:設備関係で色分けされた。

死のキャッチボールと鳶職人の死亡事故

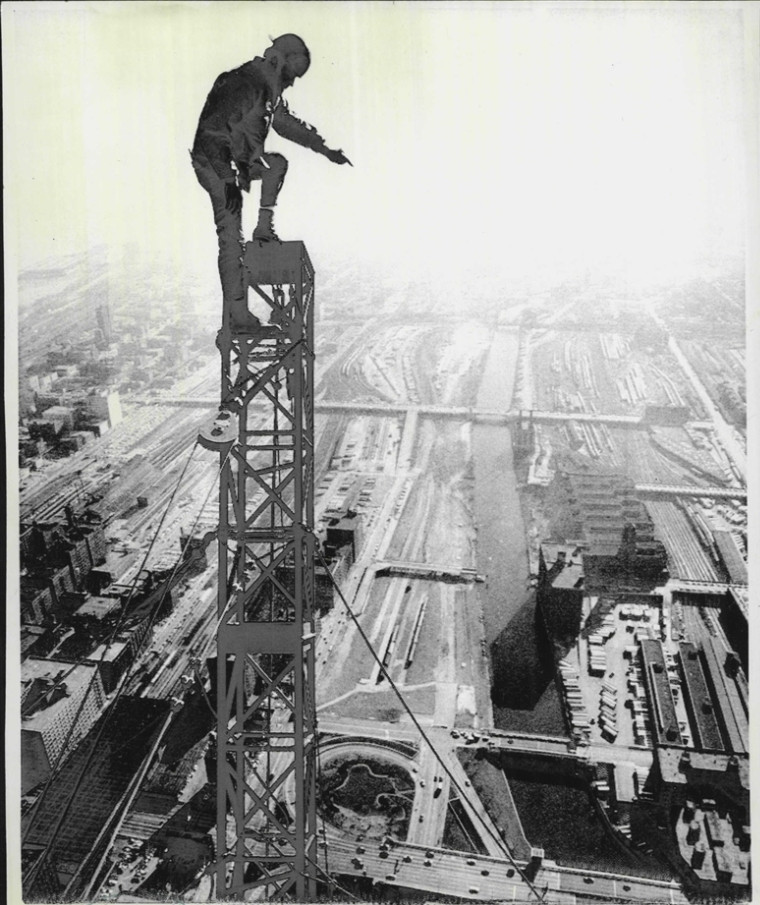

東京タワー工事でよく知られるのが、通称「死のキャチボール」です。約16.8万本ものリベット (鋲)が接合されているのだが、火鉢で800度に熱され赤鉄の塊にしたそのリベットを長い鉄箸ではさみ、なんと上方の作業場へ投げる。 それを、待ち構えていた職人が柄のついた鉄のバケツでキャッチし、鉄骨の穴に差し込む。 高温のリベットを20m上にいる職人に放り投げることもざらであったと言われており、このやりとりは完成まで実に28万回もなされてました。

現場の鳶職人は初期に20人で、仕事が増えるにつれ常時60人、タワー上部では6 – 7人で組み立てを行っていた。若頭は当時25歳の桐生五郎。桐生はタワー完成翌日に、建設中に見合いをした女性と結婚式を挙げた。建設には渡り職人も参加している。当時の平均日給は500円、タワーでは750円だった。

工事は極めて過酷で高さを増すごとに強風に苦しめられたが、納期があるために風速15m/sまでは作業を実施した。東京タワー建設開始時は命綱どころかヘルメットすら装着せずに高所での作業を行っており、足場は30センチ

そんな中1958年(昭和33年)6月30日10時には昇っていた鳶職1人が、高所で強風に煽られて高さ61メートルから転落死し死亡してしまいました。葬儀は増上寺で行われました。

東京タワー素材に使用済みに戦車が使われている

東京タワーの特別展望台の上の部分の鉄材の素材は、朝鮮戦争で実際に使用されたアメリカ軍の戦車をスクラップにして東京タワーに使用されています。その戦車90両分。当時日本では良質の鋼材に恵まれず。そこでアメリカから中古戦車を提供してもらった。アメリカ側は旧式戦車を修理すよりも、日本側に売却して新型戦車を製造した方がメリット思ったから。米軍戦車(M4, M47)を実際に解体した業者(解体スクラップは東京製鉄で形鋼(かたこう)になった)が問屋から聞いた話として「1000トンから1500トンが100メートルから上の東京タワーの細いアングルとして使われた」が伝わっている。

東京タワー完成

東京タワーは着工から1年3か月後(543日間)の1958(昭和33)年12月23日、延人員21万9,335人にて完成しました。鉄塔本体の最上部に建設に携わった96人の技術屋たちの名前が刻まれた金属製の銘板が据えられた。総工費は当時の金額で30億円であった。

「東京タワー」の名称は完成直前に開かれた名称審査会で決定した。事前に名称を公募し、最終的には8万6,269通の応募が寄せられた。一番多かった名称は「昭和塔」(1,832通)で、続いて「日本塔」「平和塔」だった。ほかには当時アメリカソ連が人工衛星の打ち上げ競争をしていたことから「宇宙塔」。また皇太子明仁親王(現明仁上皇)の成婚が来年に控えたということで「プリンス塔」という応募名称もあった。しかし名称審査会に参加した徳川無声が、「平凡こそ最高なり!」「ピタリと表しているのは『東京タワー』を置いて他にありませんな」と推挙し、その結果1958年(昭和33年10月9日に「東京タワー」に決定した。「東京タワー」での応募は223通(全体の0.26パーセント、13位)であり、抽選で神奈川県の小学校5年生女子児童に賞金10万円が贈られた

東京タワーのイルミネーションは1958年12月21日に実験的に灯され、開業から20日間毎晩点灯された。その後は日曜、祝日の前夜に点灯し1964年の東京オリンピック中は連夜点灯。これが好評であったために1965年のクリスマスイブから連夜の点灯となった。電球は鉄塔の四隅に5m間隔で250灯配置していたが随時増えてゆき、1976年には696灯(塔体384灯、アンテナ88灯、特別展望台96灯、大展望台128灯)となった。電球が切れた場合はその都度交換しに行くのは手間がかかるため、ある程度切れたら交換していたが所々光が途切れている部分は目立ち、ある芸能人から「地方から東京に帰ってきてタワーを見ると、電球が切れていて気になる」と指摘を受けている。

特撮作品と東京タワー

最後に番外で、東京タワーは特撮番組にも登場しますので、紹介します。特撮番組、特に怪獣と東京タワーは縁が深いです。1958年の東京タワー完成後は数多くの怪獣映画に登場し、特にテレビで怪獣ものが流れるようになってからは頻繁に破壊されるようになった

- モスラ ( 1961年)モスラ幼虫が成虫になるため繭を作る。怪獣によって東京タワーが破壊された最初の例(前述のとおり、特撮全体としては「ナショナルキッド」が最初の例)。ただ、東京タワーが破壊された直接の原因を「モスラを狙った自衛隊の砲撃」と解釈する向きもある。劇中場面で見る限り確かにタワー自体の倒れる方向が若干不自然だが、種々の書籍資料では「モスラの重量に耐えきれず倒壊」または「モスラが破壊した」ということになっている。

- 大怪獣ガメラ(1965年)東京を蹂躙するガメラが根元から破壊する。このシーンは続編『ガメラ対宇宙怪獣バイラス』(1968年)にも登場する。

- ウルトラQ(1966年)円谷プロダクション製作の空想特撮シリーズ第1弾。東京タワーは第19話「2020年の挑戦」において巨大化した誘拐怪人ケムール人に神田博士の発明した「Kミニオード」から発せられる「Xチャンネル光波」を東京タワーより照射して倒す。これは東京タワーによって怪獣が倒された唯一の例といわれる。また、第16話の「ガラモンの逆襲」ではガラモンに倒されている

- 帰ってきたウルトラマン(1971年)第26話「怪奇殺人甲虫事件」で怪獣ノコギリンが発射したレーザ光線が東京タワーに当たりタワーが溶解する。

- ウルトラマンタロウ(1973年)第38話「ウルトラのクリスマスツリー」ウルトラマンタロウがキングブレスレットで東京タワーをクリスマスツリーに変える。

- コングキングコングの逆襲(1967年)。日米合作による怪獣映画。キングコングとメカ二コングが互いに東京タワーに登りながら闘う。この闘いにより展望台の一部と頂上部のアンテナの一部が破壊される。

- 地球になった男 – 1971年。小松左京の短編小説。どんなものにも変身できる能力を持った男が、気晴らしにゴジラに変身して破壊する。

- ガメラ大怪獣空中決戦(1995年)怪獣ギャオスを狙って発射された自衛隊の81式短距離地対空誘導弾が誤爆して破壊され、そこにギャオスが巣を作る。漫画家のゆうきまさみは、このシーンを平成の怪獣映画中でもっとも美しいシーンであると取り上げている。なお、このシリーズにおいては東京タワーは再建されず、

- ゴジラ×モスラ×メカゴジラ東京SOS(2003年)ゴジラシリーズの中で唯一ゴジラによって東京タワーが破壊される作品。モスラ狙って発射されたゴジラの熱線が回避され、その後ろにあったタワーを直撃する

- 電エースカオス( 2023年)監督の河崎実本人の主演で、身長2,000メートルの巨大ヒーローに変身して、東京タワーを武器にして怪獣と戦う

その他にも『三大怪獣地球最大の決戦』(1964年)・『地球攻撃命令ゴジラ対ガイガン』(1972年)『ゴジラFINAL WARS』 (2004年)

まとめ

東京タワーには今現在多くの観光客が訪れていますが。その観光客の中で東京タワー建設に多くの職人さんが命がけで建設に励み。また一人の鳶職人の死があったことを知っている人はどのくらいでしょうか?この際に知ってほしいです。

コメント