はじめに

筆者は、先日、静岡県掛川市土方にある高天神城址を訪問しました。東海道新幹線で東京から掛川へ、掛川駅からしずてつシャトルバスに乗車して高天神城跡へ、最寄りの土方のバス停から高天神城跡のある高天神山の壮大な景観を眺めながら、追手門口まで15分歩きました。追手口から山頂へは30分の登山で、山頂にある本丸跡からはと太平洋が見渡せました。高天神城は戦国時代に徳川氏と武田氏の遠江国の覇権争いの舞台で二度の合戦がありました。その中で、今回は天正9年の第2次高天神城の戦いを取り上げます。

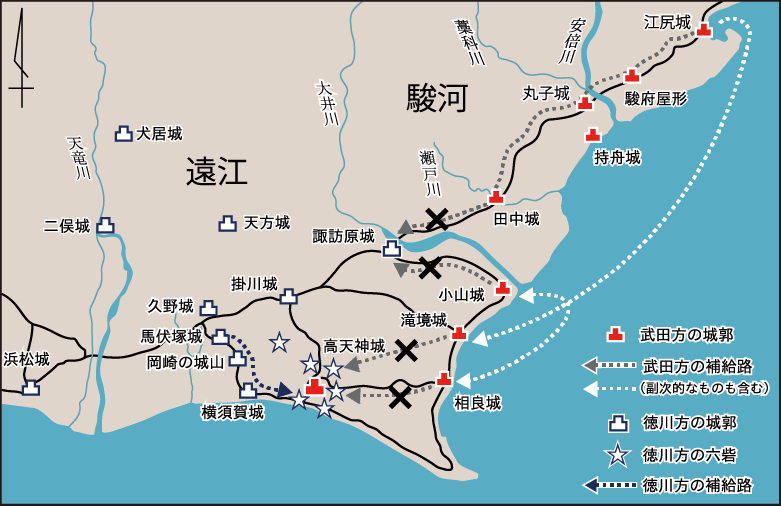

遠州における武田勝頼と徳川家康の攻防

1575年(天正3年)5月の長篠の戦いにおいて、武田勝頼は織田・徳川連合軍の前に大敗した。これ以降、武田方の遠江の二俣城・犬居城などにおいて徳川方の反攻が始まった。

天正3年8月、武田方の高天神城への重要な補給路であった諏訪原城が徳川家康の攻撃にあい、この時、諏訪原城の守備は今福友清・室賀満正の二人がしていたが、長篠の敗戦から間もなく、武田方の軍の体制の立て直しがまだ完了していないため、勝頼の援軍は期待できなかった。その後、諏訪原城の城兵は城を維持し切れなくなり城の開城を決断し、武田軍は小山城に退去した。

諏訪原城を接収した家康は、名目上の城主に駿河国・遠江国の元領主の今川氏真を置いた。そして、諏訪原城を改修増強し、武田側の大井川沿いの補給路に圧力をかける形勢となった。なお、この時の今川氏真と武田方の高天神城の守将である岡部元信は、かつての今川時代の旧主君と家臣の間柄である。

徳川軍は続けて翌9月に狩野景信・大熊朝秀らの守る小山城を攻めた。しかし、武田勝頼が援軍2万(1万3000とも)で救援したため、徳川軍は小山城を落とすことはできなかった。

諏訪原城を奪われた武田軍は、1576年(天正4年)3月に小山城と高天神城の間に新たに相良城を築き、武田軍の高天神城への補給路を維持しようとした。

高天神城の補給路を巡る争い

一方、徳川軍も周辺の城を攻略しようと試み、武田軍と徳川軍の間で「高天神城の補給路」を巡る争いが続いた。徳川方は大須賀康高を馬伏塚城に配し、先の高天神落城を経験した渥美勝吉・坂部広勝・久世広宣らを「横須賀衆」として大須賀氏の与力として加えた。さらに康高に命じて1578年に新規に築城した横須賀城を拠点に、武田氏による高天神城への数度の補給輸送の試みを妨害した。 徳川軍は城下の田畑に対して複数回にわたって焼き討ちを行った。この頃の高天神城は、この焼き討ちや武田軍による補給の失敗のため、城の食料備蓄は日々乏しくなっていったと推測される。また徳川方は小山城にも度々攻撃を加えることで、高天神城への補給をさらに困難にさせた。武田軍も横須賀城に攻撃を加えるなどして補給路の確保に努めたが、大須賀康高と横須賀衆がこれを自由にはさせなかった。

武田軍の高天神城は、戦略上、重要な城であったが、その補給線の長さとそれを維持することは武田軍にとって大変なことであり、武田家に大きな負担となっていた。

1580年(天正8年)8月までには家康は「高天神六砦」と呼ばれる砦を築きました。その砦は小笠山砦・能ヶ坂砦・火ヶ峰砦・獅子ヶ鼻砦・中村砦・三井山砦の六つでした。「高天神六砦」によって高天神城は包囲され、高天神城への補給路は断たれました。

天正8年10月に家康は5000人の軍勢を率いて高天神城の奪回を図り、家康は力攻めではなく、城を囲んで周囲に鹿垣をつくり、兵糧攻めを開始した。10月22日までには、徳川軍の砦や付城の数は22に達し、その地域の人々の出入りは厳しく規制された。

高天神城側は武田家の甲斐本国に対し、緊急の救援要請の書状を送った。それは、城主の岡部元信から下の者に至るまでが連名した書状であった。しかし、この時の武田勝頼は苦境に陥った高天神城に援軍を送らなかった。勝頼には高天神城を救援できなかった事情について、多くの記録が残されている。織田側の史料である『信長公記』は、武田勝頼は信長の武勇を恐れたためとしている。一方、武田側では事情が異なり、まず挙げられる点として、勝頼は1578年(天正6年)3月の越後における「御館の乱」後に上杉景勝と甲越同盟を結んだ。これにより景勝と敵対する小田原の北条氏政と勝頼との「甲相同盟」が破綻し、駿河国東部において北条氏政の攻勢を受けていた点が指摘される。逆に北条氏政は織田信長・徳川家康と同盟を結び、徳川氏は駿河国西部からの攻勢を強めていた。また、勝頼は信長の五男で武田家に人質として滞在していた織田勝長(織田信房)を天正8年3月に織田方に返還し、勝長を介した信長との和睦を試みていた。このため勝頼は、高天神城に救援を送ることが織田方との和睦交渉に影響することを懸念していたという可能性も考えられている。なお、『甲陽軍艦』では勝頼は高天神城救援の意志を持っていたが、信長を刺激することを恐れた一門の武田信豊・側近の跡部勝資が反対したとする逸話を記しているが、これは確実な史料からは確認されていない。また城中にいた軍監の横田尹松は「(兵力の温存のためにも、武田の負担となっていた)高天神城は捨てるべき」といった内容の書状を出している。

第二次高天神城の戦い

1580年(天正8年)12月、織田信長は福富秀勝・猪子高就・長谷川秀一・西尾吉次からなる自身の側近衆を高天神城攻囲中の徳川軍に派遣した。そして、現地の徳川軍の陣所を視察させ、城の攻略について打ち合わせをさせている。

1581年(天正9年)1月3日、織田方に武田勝頼出陣の噂が届き、これに備えるべく織田信忠が清洲城に入った。しかし勝頼が出陣した形跡はなく、これは虚報だったようである。

天正9年1月後半、高天神城の城主岡部元信は遠江に残された武田領の滝堺城・小山城の引き渡しを条件に、城兵の助命を嘆願する書状を徳川軍に送った。この時、家康は信長に対応を相談したが、信長は1月25日付の書状で岡部元信の降伏を拒否するよう命じた。勝頼が援軍として出陣すればそれを迎撃するが、援軍が送られず高天神城を見殺しにすれば、武田勝頼の威信が失墜すると見越したものであった。また、その書状の中には、織田信長の文「武田四郎分際ニては、重而(かさねて)も後巻成間敷(うしろまきなるまじく)候哉」(武田勝頼はとうてい高天神城の救援には来られないだろう)というのがあった。

その後、高天神六砦と高天神城との間では数か月、膠着状態が続いた。徳川軍のこの包囲、兵糧攻めは、着実に高天神城を追い詰めていき、当時、高天神城の城兵は多く餓死したと伝わる。それでも、勝頼は高天神城に救援の軍を送らなかった。

天正9年3月25日午後10時頃、高天神城では、城主岡部元信・江馬信盛ら生存の城兵によるささやかな宴席が設けられた。

そして、城内にいる残存武田軍は岡部元信に率いられて城から討って出て、最も手薄と見られた徳川配下の石川康通の陣に向かい突撃戦を敢行した。大久保忠世・大須賀康高ら徳川軍がこれに応戦し、武田軍と徳川軍の間で激しい戦闘が始まった。(この戦いは激戦ではあったものの、高天神城の城主の岡部元信と兵688は討ち取られ(『信長公記』))、さらに、本多忠勝・鳥居元忠・戸田康長ら徳川軍が高天神城の城内に突入して激しい戦闘が繰り広げられた。松平康英率いる徳川軍高天神城追手口から突入した。

こうして高天神城は陥落した。(前回の高天神城落城の時、武田軍は寛大な処置をしたのに対し、今回の落城では、徳川軍は名のある捕虜を厳しく処刑した。)その兵たちの先頭は城方の総大将の岡部元信当人であったらしく、この先頭の将を迎撃したのは大久保忠世の弟の大久保忠教(大久保彦左衛門)であった。しかし忠教はまさか敵大将が自ら先頭に立って突撃して来たとは思っていなかったため、最初の太刀をつけると、忠教は後は家臣の本多主水に任せて、他の武田軍たちの追討に向かった。主水は岡部元信に組討ち勝負を挑み、岡部元信は果敢に応戦したが、急坂を転げ落ちたところを討ち取られた。岡部元信は享年は70歳だった。しかし、主水は自分の討ち取った相手がまさか敵の総大将とは思っておらず、首実検でその首が岡部元信と分かった時は大きく驚愕したと伝わる。また大久保忠教は「城の大将にて有ける岡部丹波をば、平助(忠教)が太刀づけて、寄子の本多主水に打たせけり。丹波と名のりたらば、寄り子に打たせましけれども、名のらぬうへなり」(「城側の大将だった岡部への最初の一太刀は自分がやったのだが、あとは家臣の本多主水に討たせた。岡部が自分でそう名乗っていれば、家臣ではなく自分で相手をして討ち取っていたのに、岡部が名乗らなかったから…」)と、自身の回想録『三河物語』中で大敵を逸した悔しさを述べている。迎え撃った大須賀康高勢の横須賀衆の久世広宣は、夜戦急襲で混乱し真っ暗な戦場で、打ち合う剣の火花で敵味方の顔を区別した。

また武田軍の高天神城の軍監として城に籠城していた横田尹松は馬場平から脱出に成功し、小笠山を通り、甲斐に帰還して高天神城の落城を武田勝頼に報告した。この時、通った道が「甚五郎抜け道」「犬戻り猿戻り」と言う名前が付けられている。

家康と孕石元泰の因縁

高天神城戦いの後、家康は落城した高天神城の城内を検分したが、その時、徳川軍は武田軍の中から一人の兵士を捕虜として孕石元泰を捕まえた。この当時元泰は武田家臣であったが、戦闘の最中に高天神城から脱出した。翌日に徳川軍に捕縛されていた。この元泰は古くから家康と知り合い同士であり、ちょっとした個人的な因縁の関係があった。この因縁は家康が竹千代の時にありました。今川家での人質時代に孕石元泰との隣家トラブルがあり、このトラブルは竹千代が放った鷹がたまたま孕石元泰の屋敷に入った。元泰が鷹を乱暴に竹千代に乱暴に返した。このトラブルが元凶で家康は孕石元泰をその時から延々と恨んでいた。家康は、この恨みから孕石元泰に切腹を申しつけた。元泰は切腹する時、南に向いて切腹して首を斬られて死亡した。

信濃の善光寺別当家当主栗田寛久は武田家の家臣になったていた。高天神城落城に徳川軍の兵士に捕縛され、家康の面前に連れてかれ、寛久は家康陣中にいた幸若舞の幸若義成による舞を希望し、家康はそれを叶えさせたあと処刑した。

1574年(天正2年)の高天神城落城後、その開城を潔しとせず、それ以降、武田軍の管理する城内の土牢に監禁されていた徳川家の家臣の大河内政局が、高天神城の落城で徳川軍に救い出された、という話が残る。

まとめ

高天神城落城が武田勝頼の威信を致命的に失墜させた。前回の落城とは全く逆に、勝頼は岡部元信の救援の要請に応じることができず、結果として岡部元信以下の多くの将兵を見殺しにする形となった。当時、高天神城に詰めていた武将たちは駿河・遠江・甲斐・飛騨・上野・信濃国といった勝頼領国の全域にわたっており、この高天神城の落城によって、武田家当主武田勝頼が国衆たちの安全を保証できない存在であるという認識が全領域に伝わった。

徳川氏が高天神城を落としたことで、遠江国の武田方の諸城にも動揺を与えた。結局、高天神城の戦いは翌年の甲州征伐に影響した。織田軍の侵攻の際、武田方の国人衆・家臣達は抵抗せず降ったのは、勝頼が高天神城に救援せず見殺しにしたことからである。

現在高天神城跡は整備されて登りやすくなっています。中腹には高天神神社があります。山頂の本丸跡からは遠江湾見えます。また土方のバス停近くには千人塚と呼ばれる高天神城合戦の犠牲者の供養塔があります。

コメント