はじめに

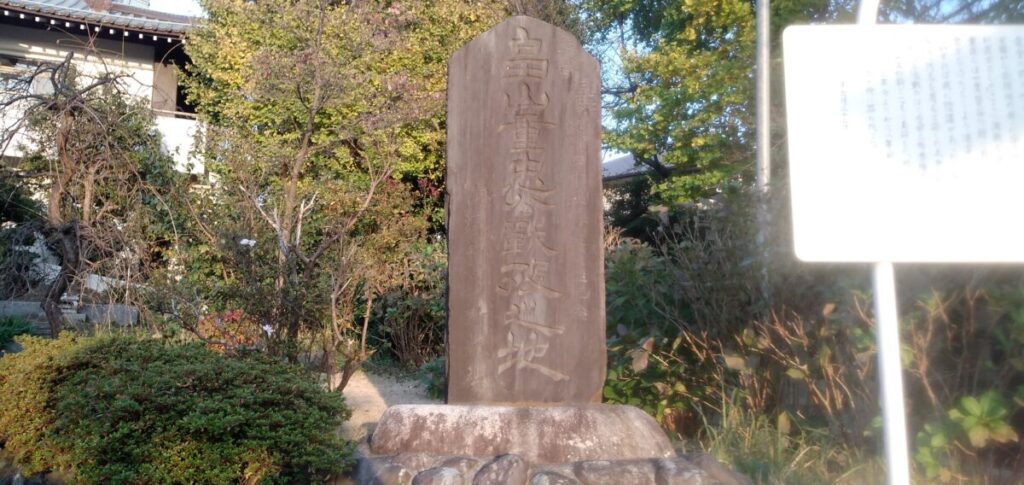

横浜市旭区にある相鉄線の鶴ヶ峰駅近辺には、二俣川古戦場跡と畠山重忠に関する史跡があります。二俣川と地名を聞いたら神奈川県に住んでいる人は、すぐに運転免許センターがある場所だと思うかもしれません。しかし、400年前の鎌倉時代初期には二俣川は戦場でした。それは、1205年(元久2年)畠山重忠と北条義時が戦った二俣川合戦の跡地だからです。なぜ鎌倉武士の鑑である畠山重忠は北条氏に討たれたのでしょうか?詳しくか述べたいと思います。

比企氏の乱後の北条時政と畠山重忠の対立

まず畠山重忠と北条時政が対立したのでしょうか?その原因となる出来事は、比企氏の乱以後に起こりました。1203年(建仁3)10月、平賀朝雅が京都守護に任命され、そのため上洛しました。都で朝雅は後鳥羽上皇の信任厚く、上皇と舅の時政と牧の方の威光を受けて京都守護・知行国主となり、将軍並の処遇となって権勢を強めていた。

平賀朝雅の上洛後に北条時政が将軍源実朝の命によって武蔵国務職に任じられ、武蔵国衙の行政権を掌握していた。比企能員の変で滅ぼされた有力豪族比企氏の縁戚児玉党など、武蔵には比企氏と繋がりをもつ者が多く、比企氏の跡を勢力下に収めようとした北条時政の武蔵進出は、源義経の謀反に連座して殺された河越重頼が就任していた武蔵国留守所総検校の役職を畠山重忠が継いでいました。そのため重忠は武蔵武士団の棟梁でもありました。そんな中での、時政の武蔵進出は畠山重忠の勢力圏を脅かす存在になりました。比企の乱後の戦後処理を巡って北条時政と畠山重忠が対立する関係となっていったのである。『明月記』1204年(元久元年)正月18日条によると、都で「北条時政が畠山重忠と戦って敗北し山中に隠れた。大江広元がすでに殺されたとのことだ」という風聞が流れ、広元の縁者がそのデマに騒ぎ荷物を運び出す騒動になるなど、両者の対立は周知のことなっていた。

平賀朝雅と畠山重保の争い

1204年(元久元年)11月4日、京の平賀朝雅邸で、将軍源実朝の妻坊門信清の娘西八条禅尼を迎えるために上洛した御家人たちの歓迎の酒宴が行われた。その席で平賀朝雅と重忠の嫡子畠山重保との間で些細なことで言い争いとなり、二人の間に一触即発になるところを周囲の取りなしで事は収まったが、これが後に大きな争いの火種となる。翌11月5日、重保と共に上洛していた北条時政と後妻牧の方鍾愛の子北条政範(まさのり)が病で急死した。そして政範の埋葬と重保と朝雅の争いの報告が同時に鎌倉に届く。なお、『吾妻鏡』では実朝の正室を迎える使者として上洛した御家人の代表を政範1人としているが、『仲資王棄記』元久元年11月3日条によると時政もともに上洛していたことが確認される。

北条時政は畠山重忠父子を勘当したが、翌1205年(元久2年)正月に千葉成胤のとりなしによって両者はいったん和解している。しかしこの和解は表面上のものであった。

4月11日鎌倉に不穏な空気になった。そのために御家人たちが集まりはじめ、重忠の従兄弟かつ時政の婿の1人で、所領の武蔵に隠居していた稲毛重成が舅の北条時政に呼ばれ、郎党を引き連れて鎌倉へやってきた。何か起こるのではないかとの噂が流れたが、この騒ぎは静まり5月3日には大半の御家人が帰国した。

畠山重忠の謀反と畠山重保の死

1205年(元久元年)6月21日、平賀朝雅は重保に悪口を受けたと牧の方に讒訴し、牧の方は、これを畠山重忠父子の叛意であると北条時政に訴えました。時政は、この訴えに慎重になって平賀朝雅は牧の方の娘婿であり、一方畠山重保は時政の先妻の外孫にあたる。そこで、北条時政は二人の息子の北条義時と北条時房に畠山重忠討伐を相談すると、2人は重忠の忠勤を訴えて、重忠謀反など起こすがはずがないと反対したが、牧の方の兄大岡時親に「牧の方が継母だから仇をしようと思っているのだろう」と迫られ、やむなく義時は重忠討伐に同意した。翌1205年6月22日早朝、鎌倉は大きな騒ぎとなり、軍兵が謀反人を誅するべく由比ヶ浜へ先を争って走った。畠山重保と同族の秩父氏の稲毛重成に招かれて鎌倉にいたました。重保も郎従と共に由比ヶ浜へ駆けつけると、北条時政の命令を受けていた三浦義村は佐久間家村はらに畠山重保を取り囲ませる。重保自身が謀反人とされていることに気づいた。そのあと重保は奮戦したが、多勢に無勢で郎党共々殺害されました。

二俣川の戦い

北条時政の命により、鎌倉へ向かっている畠山重忠を道中で誅殺するべく大軍が派遣された。大手の大将軍北条義時に従ったのは先陣・後陣に葛西清重・堺常秀・大須賀胤信・国分胤通・相馬義胤・東重胤。その他足利義氏・小山朝政・三浦義村・三浦胤義・長沼宗政・結城朝光・宇都宮頼綱・八田知重・安達景盛・中条家長・苅田義季・狩野宗茂・宇佐美祐茂・波多野忠綱・松田有経・土屋宗光・河越重時・河越重員江戸忠重・渋河武者所・小野寺秀通・下河辺行平・薗田成朝、ならびに大井氏・品河氏・春日部氏・潮田氏・鹿島氏・小栗氏・行方氏。児玉党・横山党・金子党・村山党らが従い、関戸の大将は北条時房・和田義盛として鎌倉を出陣した。

一方、畠山重忠は鎌倉に騒ぎがあると聞き、1205年6月19日に本拠の菅谷館を出発しました。22日に二俣川に到着。午後には北条義時率いる鎌倉討伐軍が到着し遭遇しました。重忠の弟長野重清は信濃国、重宗は奥州へ行っており、重忠が率いていたのは二男の畠山重秀、郎従本田近常、乳母父の榛澤成清以下134騎に過ぎなかった。その朝、畠山重保が殺され、自分に追討軍が差し向けられたことを二俣川で初めて知った重忠は領地に退くことなく武士としては潔く戦うことが武士の本懐であるとして、鎌倉方の大軍を迎え撃つ決断を下す。そこへかつての旧友安達景盛と主従7騎が鎌倉方の先陣を切って突入し、北条義時の大軍と少数の兵で応戦する重忠主従との激戦が4時間あまり繰り広げられたのち、重忠は愛馬が深田にはまってしまい、そこへ愛甲季隆の放った矢に討たれ、首級を取られた。『愚管抄』では重忠に組み付いてくる者がいなかったため自害したと記されている(享年42)。重忠の死を知った畠山重秀以下は自害した(重秀・享年23)。二俣川の戦いで北条義時の大軍が駐屯した牧ヶ原は、現在万騎が原と地名になっています。

二俣川合戦後の反重忠派の粛清と論功行賞

6月23日午後2時頃、討伐軍は鎌倉へ引き上げてき。北条義時は、合戦の様子を聞いた北条時政に対し、「重忠の一族は出払っていて小勢であり、謀反の企ては虚報で、畠山重忠は無実であった。その首を見ると涙を禁じ得ず、大変気の毒なことをした」と述べた。時政は黙って引き下がった。

この日の夕方、鎌倉内で事件が起こった。それは、畠山重忠の同族であり討伐軍に加わっていた稲毛重成・小沢重政父子、重成の弟棒谷重朝・重季・秀重父子が、畠山重忠を陥れた首謀者として北条義時の命に応じた三浦義村らによって殺害された。(この事件は時政を非難した北条政子・義時姉弟によるものとする説と、窮地に陥った時政によるトカゲの尻尾切りとする説がある))

7月8日、少年の将軍源実朝に代わり、尼御台政子の命により畠山氏の所領は勲功として畠山重忠を討った武士たちに与えられ、同20日にも政子の女房たちに重忠の遺領が与えられている。残された重忠の所領は、時政の前妻の娘である重忠の妻に安堵され、妻は足利義純に再嫁して義純が畠山氏の名跡を継いだことにより、平氏姓の秩父畠山氏は滅亡した。代わりに源氏姓畠山氏が誕生した。

まとめ

畠山重忠の最期は鎌倉武士の鑑でした。畠山重忠の乱以後尼御台政子・北条義時ラインと北条時政・牧の方ラインの間の北条氏の内部の対立が深まりました。乱の結果北条氏は完全に武蔵国を掌握しました。畠山重忠の乱は、北条氏が武蔵国掌握のために邪魔な畠山重忠を排除するために、北条義時が時政と牧氏の陰謀を利用して重忠を討ったようにも思えます。

参考文献

●現代語訳『吾妻鏡』(7)(頼家と実朝)(本郷和人・五味文彦著)(新人物往来社)

●『鎌倉合戦物語』(笹間義彦著)(雄山閣)(2001年)

●『畠山重忠』(貫達人著)(吉川弘文館)〈人物叢書〉(1987年)

●『北条義時』(安田元久著)(吉川弘文館)〈人物叢書〉(1961年)

●『神奈川県歴史散歩』(上)(下)(山川出版)

コメント