<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2814052026952267″ crossorigin=”anonymous”></script>

はじめに

皆さまは徳川家基という人物を知っていますか?今年の大河ドラマ「べらぼう」にも登場するから大河ドラマを見てる人は知っているかもしれません。しかし、徳川家基と聞いて知らない人は多数います。そこで今日は、徳川家基は将来の11代将軍を約束されたのに、なぜ突然亡くなったのか?を話します。

田沼意次と家基の母お知保の方

徳川家基の母お知保の方は養父伊奈忠宥(ただおき)の勧めで、1749年(寛延2年)11月より大御所徳川家重の御次として仕えました。初めは「お蔦」、後に「お知保」と称した。1751年(寛延4年)1月18日には御中臈に昇格した。

家重逝去後。10代将軍になった徳川家治と御台所の五十宮倫子との間に、嫡流になる男子がおらず、1756年(宝暦6年)長女千代姫を生むが、千代姫はわずか二歳で夭折した。1761年(宝暦11年)8月には次女の万理姫が誕生した。家治夫妻の子供は、女の子ばかりで世継ぎになる男子がいなかった。

家治は、そこで家臣の田沼意次に命じて側室をがさせた。1761年(宝暦11年)8月5日には、田沼意次の親戚筋お知保の方を推挙して、江戸城本丸大奥へ入れた。お知保の方は10代将軍徳川家治付きの御中臈となった。

1762年(宝暦12年)10月25日にお知保の方が嫡子竹千代(徳川家基)を生む。11月に将軍家治の命で、竹千代は実母から将軍御台所の倫子がその養母となったため、竹千代は倫子のもとで育てられた。11月15日にはお知保の方は。将軍長子出産の功労から「老女上座」の格式を賜った。

徳川家基の生涯と死

家基は幼年期より聡明で文武両道の才能を見せる。成長するにつれ政治にも関心を持ち、参画する姿勢を表し、家基は老中田沼意次の政治を批判している。

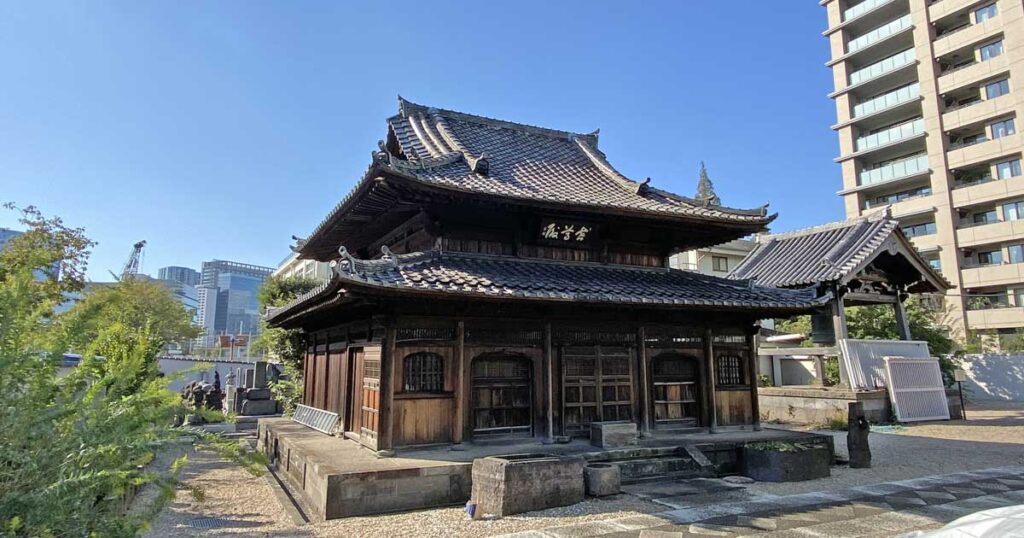

1779年(安永8年)2月21日、家基は鷹狩りに出て、その帰りに立ち寄った品川にある東海寺の茶屋で休息中に突然体の不調を訴え江戸城に急ぎ運ばれたが、3日後の2月24日に江戸城で逝去した。享年18歳(満16歳没)。父の将軍家治は、家基の急死は将軍後継者を失ったため「食事も喉を通らなくなるほど嘆き悲しんだという。家基の死により、家治の子で存命の者はなくなり、家治はそれ以後、死去するまで子を儲けることはなかったため、徳川家治の血筋は断絶することとなった。

徳川家基の急死の謎(暗殺か病死か)

徳川家基の死が、鷹狩が帰りの突然死だったので、古くから暗殺説が浮上しました。

第1の犯人候補として、まず疑われたのは老中田沼意次で、家基が将軍就任したら意次自身の失脚を恐れての犯行。家基の鷹狩りに随行した医師池原雲泊を推薦したのが意次のため、雲泊は家基に毒を飲ませるチャンスがあったからである。

第2の犯人候補は一橋家です。一橋家当主一橋治斉は自分の嫡子豊千代(徳川家斉)を11代将軍しようとして、そのために家基の存在が邪魔で毒殺した。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第15回「死を呼ぶ手袋」でも徳川家基(演奥智哉)の急死が描かれていて、鷹狩り帰途、東海寺で急死しますが、大河ドラマでは、家基のはめてた手袋に毒が塗られてことになってましたが、犯人として疑われたのは意次か治斉のどちらかになっていました。

また徳川家基は突然死を遂げるまで健康で、しばしば江戸近郊に鷹狩りに出かけており、病気をした様子もなく、まことにその死は突然だったとしている。前年の1778年(安永7年)10月・11月・12月にそれぞれ2回ずつ、死去する1779年(安永8年)1月に2回、2月にしても最後となった21日の前に2月4日に目黒辺で鷹狩りをしていた。つまり、1か月に2度の割合で鷹狩りをするほど家基は壮健であった。 それだけに心筋梗塞や脳梗塞の疑いもあり、毒殺説出ても仕方がなかった。

その後

1779年(安永8年)に家治の世嗣の徳川家基の急死後、家治に他に男子がおらず、また家治の弟である清水重好も子供がいなかったことから、将軍継嗣問題が発生する。1781年(安永10年)2月に家治は家基の3回忌法要を済ませた後、4月に将軍継嗣となるべき養子の人選係を老中田沼意次・若年寄酒井忠休・留守居依田政次の3名に命じた。この結果、閏5月18日に御三卿の一橋徳川家の一橋治斉の嫡子豊千代に決定し、1781年11月2日に豊千代は家斉と改名し、1782年(天明2年)4月2日に従二位権大納言に叙任された。この際に家斉を将軍継嗣とした立役者は老中田沼意次であり、1781年(天明元年)7月15日に将軍養子人選の労を家治に賞されて、1万石の加増を受けている。この継嗣決定に何か裏があり、意次の弟田沼意誠とその子田沼意致らが家老として一橋家と通じていたことから、意次と治済が必然的に将軍継嗣を出す素地を作り出していたとしている。家治の死後、徳川家斉はまず老中田沼意次を罷免して、代わりに松平定信を老中起用した。

家基の母お知保の方は家治が逝去すると、家治逝去後は落飾して「蓮光院」と称し、11月3日に江戸城二の丸へと居を移した。1791年(寛政3年)3月8日に逝去した。享年55歳。

1828年(文政11年)に、お知保の方は従三位を追贈された。御台所および将軍生母以外の大奥の女性が叙位された珍しい例である。

まとめ

もしも急死せずに、従来通りに徳川家基が11代将軍になってたら、その後の江戸時代が変わったかもしれません。将軍が家斉ではないので、在位が50年あったり、子供も53人はいなかったでしょう。また有名な東京大学の赤門ありませんし、江戸後期に「化政文化」もなかったか、また別の形の文化があったかも。阿波の蜂須賀家は滅んでいたかもしれません(蜂須賀家に家斉の息子が養子に行ったので)幕末の政治も劇的に変化するかもしれません。ただし、家基が将軍就任しても、家基が田沼政治を批判しているので、老中田沼意次は罷免になります。次の老中が必ずしも松平定信になるかは不明ですが、どうなるかわからないので、それゆえに徳川家基は幻の11代将軍と呼ばれています。

最期に将軍徳川家斉は毎年2月21日の家基の命日には墓に参りしています。家斉自身がいけない時は若年寄を名代として代参させています。血縁関係の遠い先代将軍の子供にここまで敬意を払うのは異例である。また1818年(文政元年)家斉はに重病に倒れたことがある。なかなか回復せず、そのため家基の祟りと噂された。後に回復したが、家斉はその噂を聞いて震え上がり、木像を刻ませて智泉院に下付し、1828年(文政11年)の徳川家基の50回忌には新たに若宮八幡宮の社殿を建立させたほどである。

コメント