はじめに

8月6日は広島に原爆投下された日です。広島では戦後80年を記念して平和式典が開催されました。石破首相をはじめ世界各国から120カ国(ロシア除く)5・5万人が参加しました。午前8時15分に原爆投下時刻にあわせて「平和の鐘」を鳴らし、黙とうをささげました。今回も被爆者の体験の話、核廃絶を訴えました。毎年平和式典が広島で開催されます。なぜアメリカは原爆を広島を標的にしたんでしょうかたんでしょうか?

マンハッタン計画と対日本戦に原爆を使用

1941年(昭和16年)12月8日、日本軍のハワイのパールハーバー(真珠湾)奇襲攻撃によってアメリカは第二次世界大戦に参戦。太平洋で日本軍と交戦。

1942年(昭和17年)10月11日 、 アメリカはイギリスにマンハッタン計画への参画を要請。

1944年(昭和19年)9月 – ルーズベルト大統領とイギリスのウインストン・チャーチル首相の間でカナダケベックで、ハイドパーク覚書(ケベック協定)が交わされ、日本に対して原爆を使用することが決定された。その後1945年4月には第1回目標選定委員会が開催され、原爆投下目標の選定が始まった。

第二次世界大戦中、ナチス・ドイツなどの一部枢軸国が原子爆弾開発に焦ったアメリカ・イギリス・カナダが原子爆弾開発・製造のために、科学者、技術者を総動員した計画である。陸軍大臣ヘンリー・スティムソンに戦時顧問のニューヨーク生命保険ジョージ・L・ハリソンが助言。科学部門のリーダーはローバト・オッペイハイマーがあたった。大規模な計画を効率的に運営するために管理工学が使用された。なお、計画の名は、当初の本部がニューヨーク・マンハッタンに置かれていたため、一般に軍が工区名をつける際のやり方に倣って「マンハッタン・プロジェクト」(マンハッタン計画)とした。最初は「代用物質開発研究所 (Laboratory for the Development of Substitute Materials)」と命名されたが、

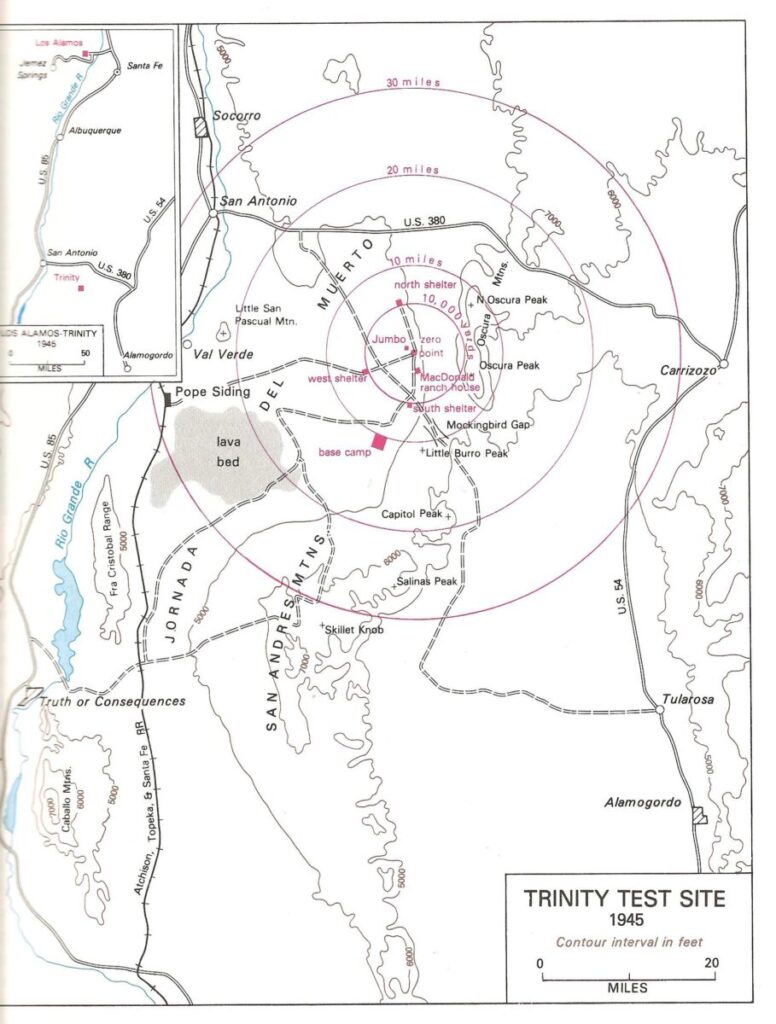

トリニティ実験(原爆実験)

1945年7月16日午前4時45分になって予測通り気象情報が好転し、午前5時10分に20分前の秒読みが開始された。南に 9 km ほど離れた司令センターS-10000待避壕には、ロバート・オッペンハイマーと弟のフランク、計画の副官のトーマス・ファレル准将などがいた。グラウンド・ゼロで最終接続を行ったベインブリッジとキスチャコフスキーは5時ごろにS-10000に到着した。グローヴズ少将は万一のときの共倒れを防ぐためとしてS-10000からさらに南西に離れたベースキャンプから実験を見守った。ロスアラモスからバスや車を連ね駆けつけた科学者らその他の見学者は北西約 32 km のコンパニーア・ヒルにおり、それ以外にも様々な距離に陣取った人々がいた。最終秒読みは物理学者サミュエル・アリソンによって読み上げられた。

現地時間(山岳部戦時標準時)の5時29分45秒に爆弾は爆発した。爆発の規模は、TNT換算でおよそ 25 kt に相当するものであった。爆発の瞬間、実験場を取り囲む山々は1秒から2秒の間、昼間よりも明るく照らされ、爆発の熱はベースキャンプの位置でもオーブンと同じくらいの温度に感じられたと報告されている。観察された爆発の光の色は紫から緑、そして最後には白色へと変わった。物理学者リチャード・ファインマンは、自分は支給された遮光ガラスを使わずに爆発を見た唯一の人間だと書いている。彼は有害な紫外線を遮断するために、トラックの風防ガラス越しに爆発を観察した。衝撃波による大音響が観察者の元に届くまでには40秒かかった。爆発の衝撃波は100マイル (160 km)離れた地点でも感じることができ、キノコ雲は高度12 kmに達した。フェルミは爆風がたどり着く前後に背の高さから紙片を順次落とし、その移動距離をあらかじめの計算値と較べて爆発の威力を見積もろうとした。その結果はTNT換算 10 kt というものであった。

原爆投下命令

ポツダム会談での原爆使用

トリニティ実験の結果はハリーS・トルーマン大統領の下に伝えられ、実験の直後に始まったポツダム会談でソ連との交渉のカードとして使われた。トルーマン大統領とチャーチル英首相は実験の成功をさりげなくソ連のスターリンに伝えることが賢明だとして合意した。実験から8日後、会議の休憩中にトルーマンはアメリカ側の通訳を付けずにスターリンの元へと歩いていき、「我々には異常な破壊力をもつ新兵器がある」と告げた。スターリンは特別な関心を示さず「日本に対してうまく利用する」ことを望むと答え、すぐに会話は終了した。スターリンは、トルーマン大統領にも遠目に注意深く見ていたチャーチル英首相にもスターリンがその重要性をわかっていないのだと印象付けることにまんまと成功した。会議に参加していたソ連のジューコフ元帥は、スターリンが宿舎に戻りモロトフ外相に会話を報告した様子を回想録に記している。モロトフは「彼らにそうさせてください。〔ソ連で原爆開発を行っていた科学者のリーダーである〕クルチャトフと話しあってスピードアップさせなければなりません」と応じた。

- 7月24日 – アメリカ合衆国政府は、8月3日以降に目標都市(広島、小倉、新潟、長崎)への原爆投下命令を出す。

- 7月26日 – 日本への最後通告としてポツダム宣言を発表した。

- 8月4日 – 日本にポツダム宣言受諾をうながす第14回目のザカライアス放送があった

エノラ・ゲイ、広島へ

1945年8月2日、グアムの第20航空軍司令部からテニアンの第509混成群団に、次のような野戦命令13号が発令された。

野戦命令13号

(a) ここに挙げた以外の味方機は、攻撃時刻の4時間前から6時間後までの間は、この攻撃のために選ばれたどの目標に対しても、50マイル以内に入ってはならない。

2. 第20航空軍は、8月6日に、日本の目標を攻撃する。

3.

c. 第313航空団、第509群団:

(1) 第1目標: 広島市街地工業地域。

(a) 照準点: 063096。 参照:XXI爆撃機集団リト・モザイク 広島地域、No.90.30-市街地。

(b) 攻撃始点: 北緯34°24′-東経133°05′30″。 〔広島県三原〕

(c) 離脱点(目標を攻撃した場合): 少なくとも150度の右旋回をして、北緯34°00′-東経133°34′。(愛媛県川之江ー伊予三島

k

(2) 第2目標: 小倉造兵廠および小倉市。

(3) 第3目標: 長崎市街地域。

(4) 必要兵力:

(a) 攻撃兵力: 3機。

(b) 予備機: 1機、失敗の場合に備えて硫黄島に進出させておく。

(c) 気象観測機: 3機、それぞれの目標に1機を派遣する。

(6) 航路: 基地

硫黄島

北緯33°37′-東経134°30′(発進開始点) 〔徳島県牟岐沖合の大島〕

北緯34°15′30″-東経133°33′30″ 〔香川県三崎半島の突端〕

攻撃始点

目標

離脱点

硫黄島

基地。

(10) 搭載爆弾量と特殊装備: 第509群団指揮官により指定された通りとする。

(11) 目視攻撃だけを行うこと。

4. この作戦に対しては、作戦任務番号は付けない。記録の目的には、特殊爆撃任務13番とする。

テニアン島

1945年8月4日、アメリカ陸軍航空軍第509混成部隊の第393爆撃戦隊所属のB29ーエノラ・ゲイ号ーは最後の原爆投下訓練を終了して、マリアナ諸島テニアン島北飛行場に帰還した。翌8月5日21時20分、第509混成部隊の観測用B-29が広島上空を飛び、「翌日の広島の天候は良好」とテニアン島に報告した。

ブリーフィングでポール・ティベッツ陸軍大佐(機長・操縦士)がエノラ・ゲイの搭乗員に出撃命令を伝えた。エノラ・ゲイはティベッツ陸軍大佐の母親の名前が由来。

「今夜の我々の作戦は歴史的なものだ」

1945年8月6日0時37分、まず気象観測機のB-29が3機離陸した。ストレートフラッシュ号は広島へ、ジャビット3世号は小倉へ、フルハウス号は長崎である。0時51分には予備機のトップ・シークレット号が硫黄島へ向かった。続いて1時27分、Mk-1核爆弾リトルボーイ(ウラン型原子爆弾)を搭載したエノラ・ゲイがタキシングを開始し、1時45分にA滑走路の端から離陸した。

その離陸から2分後の1時47分、原爆の威力の記録を行う科学観測機(グレート・アーティスト号)が、さらに2分後の1時49分には写真撮影機(#91 or ネセサリー・イーブル号)の各1機のB-29が飛び立った。すなわちこの日、6機のB-29が原爆投下作戦に参加し、うち4機が広島上空へ向かっていたことになる。テニアン島から広島市までは約7時間の飛行で到達できる。

四国上空

6時30分、兵器担当兼作戦指揮官ウイリアム・s・パーソンズ海軍大佐、兵器担当補佐モリス・ジェイプソン陸軍中尉・爆撃手トーマス・フィアビー陸軍少佐らが爆弾倉に入り、リトルボーイの起爆装置から緑色の安全プラグを抜き、赤色の点火プラグを装填した。

作業を終えたパーソンズはティベッツ機長に「兵器のアクティブ化完了」と報告し、機長は「了解」と答えた。機長は機内放送で「諸君、我々の運んでいる兵器は世界最初の原子爆弾だ」と、積荷の正体を初めて搭乗員全員に明かした。この直後、エノラ・ゲイのレーダー迎撃士官ジェイコブ・ビーザー陸軍中尉がレーダースコープに正体不明の輝点(ブリップ)を発見した。通信士リチャード・ネルソン陸軍上等兵はこのブリップが敵味方識別装置に応答しないと報告した。エノラ・ゲイは回避行動をとり、高度2,000メートル前後の低空飛行から急上昇し、7時30分に8,700メートルまで高度を上げた。

運命の1945年8月6日午前8時15分の広島市内

広島湾周辺では、7月1日にB-29による呉空襲、7月末にアメリカ空軍の空母機動部隊による呉軍港空襲があったが、広島市に対する本格的空襲はなかった。

8月3日から4日にかけて雨が降ったが、5日以降は高気圧に覆われて天候は回復していた。

8月5日、広島大学のある教授は、呉船舶練習部の池田軍医中佐に「原子爆弾は日本なら開発に50年かかる。アメリカでも20年かかる。この戦争には絶対に使われない」と語った[同日は深夜に空襲警報が発令された。その度に市民は防空壕に避難したため、寝不足の者も多かった。この日、市街中心部では米の配給が行われ、市民は久しぶりとなる米飯の食卓を囲んだ。

広島市は8月6日の月曜日であった。月曜日は週末の休みはなく、朝8時が勤務開始時刻であった。徴用工や女子挺身隊を含む大半の労働者、および勤労動員された中学上級生(1万数千人)たちは、三菱重工や東洋工業を始めとする数十の軍需工場で作業を行っていた。病気などの理由により徴兵されなかった男子ら、女子を含む中学下級生(数千人)および一般市民の勤労奉仕隊(母親ら)は、建物疎開によって発生した瓦礫の処理を行っていた。動員は市内のほか、近隣の農村からも行われた。作業に従事していた国民義勇隊・動員学徒・地区特設警備隊は、合計約2万名であった。

尋常小学校の上級生は1945年4月に行われた集団疎開で市を離れていた者が多かったが、下級生は市内に留まっていた。児童は各地区の寺子屋学校での修学となっていた。また、未就学児は自宅に留まっていた。8月6日の朝の気温は、26.7℃・湿度80・・気圧1,018ヘクトパスカルであった。北北東の風約1m/秒が吹き、雲量8 – 9であったが、薄雲であり視界は良好だった。7時9分に発令された空襲警報によって市民は防空壕に避難していたものの、7時31分には警報が解除されたため、市民は外に出て活動を再開していた。

日本軍の記録では、豊後水道を北上するB-29型爆撃機 3機を発見したのち、第59軍司令部(中国軍管区司令部)は午前7時9分に空襲警報を発令した。B-29少数部隊は広島市上空を通過し、7時25分に播磨灘方面に去ったので、第59軍は7時30分に空襲警報を解除した。まもなく広島市東方80キロメートル地点の松永監視所からB-29 2機が東進との報告があり、広島市上空に到達した。B-29は北と南に1機ずつ分離し、南にむかったB-29は爆弾らしきものを投下して垂直旋回をおこないつつ急降下した。北にむかったB-29は3個の爆弾らしきものを投下し、落下傘(パラシュート)が開いた。

広島に原爆投下

8時12分、エノラ・ゲイが攻撃始点(IP)に到達したことを、航法士カーク陸軍大尉は確認した。機は自動操縦に切り替えられた。爆撃手フィアビー陸軍少佐はノルデン照準器に高度・対地速度・風向、気温、湿度などの入力をし、投下目標(AP)を広島市内の相生橋に合わせた。相生橋は広島市の中央を流れる太田川が分岐する地点に架けられたT字型の橋である。特異な形状は、上空からでもその特徴がよく判別できるため、目標に選ばれた。

8時15分17秒、Mk-1核爆弾リトルボーイ(ウラン型原子爆弾)が自動投下された。副操縦士のロバート・ルイスが出撃前に描いたとされる「爆撃計画図」によると、投下は爆心地より2マイル(約3.2キロメートル)離れた地点の上空であると推察される。3機のB-29は投下後、熱線や爆風の影響を避けるために進路を155度急旋回した。再び手動操縦に切り替えたティベッツはB-29を急降下させた。

リトルボーイは爆弾倉を離れるや横向きにスピンし、ふらふらと落下した。間もなく尾部の安定翼が空気を掴み、放物線を描いて約43秒間落下した後、相生橋よりやや東南の島病院付近高度約600メートルの上空で核分裂爆発を起こした。

原爆投下後の広島

8時16分、広島市細工町29-2の島病院(現:島内科)南西側の上空約600mで「リトルボーイ」が炸裂した。 広島大学原爆放射線医学研究所の星正治博士による見解によれば、核爆発から100万分の1秒以内に、広島に降り注いだ中性子のおよそ90%が放出された。 星の計算によれば、爆心地から130m圏内で何も遮蔽物がなかった場合の被爆線量は29.8グレイ・木造住宅内部にいた場合でも8グレイほどであったという。 また、中性子は屋根瓦や壁などの物質に反応し、ガンマ線を発生させた。 さらに、1986年に日米両国の協力で作成された「広島原爆の放射線量再評価(DS86)」の検証によれば、爆心地から1キロ圏内には中性子・ガンマ線をあわせ、4グレイほどの放射線が降り注いだ。 なお、50グレイの放射線は人間の細胞を壊滅させ、4グレイの放射線は被爆した人間のおよそ50%を死に至らしめる。

爆心地500m圏内では核爆発による閃光と衝撃波がほぼ同時に襲った。爆風によって大半の建築物は一瞬のうちに破壊され、木造建築はそのすべてが全壊した。島病院の建物も完全に吹き飛ばされ、院内にいた約80名の職員と入院患者全員が即死した。鉄骨入りレンガ・モルタル・石造で建てられた広島県産業奨励館は垂直方向の衝撃波を受け、天蓋部は鉄骨を残して消失、一部の外壁を残して大破したが、完全な破壊は免れた。また、相生橋や元安橋の石の欄干も爆風で吹き飛ばされた。

爆心地付近を通過していた広島電鉄の路面電車は、炎上したまま遺骸を乗せて慣性でしばらく走り続けた。吊革を手で持った姿勢のまま死んだ乗客や、運転台でマスコンを握ったまま死んだ女性運転士もいた。当時、男性が兵に取られ女性乗務員を養成するため広島電鉄が「広島電鉄家政女学校」を作り、309人の女学生がいて座学だけでなく実作業も行っていて、爆発時は通勤時間帯であったことから約200人が勤務、内30人が亡くなった。路面電車は市内架線9割が損傷し車両の半数が損傷していたが、当日午後には宮島から草津までの運行を開始、7日夕には己斐までの宮島線が復旧、8日夕には西天満町までの試運転に成功、9日には市内線も再開された。爆心地からわずか700m付近で脱線して黒焦げとなった状態で発見された被爆電車(広島電鉄650形電車651号車)はのちに修復され、2023年現在も現役で稼働し平和学習に用いられている。

屋外にいた者は大量の熱線と放射線を浴びて即死し、屋内にいた者は家屋の倒壊に巻き込まれ、閉じ込められたまま焼死した。そのような中で、広島県燃料配給統制組合(熱料会館)に勤務していた野村英三(当時47歳)は、炸裂の瞬間、書類を探すために偶然に地下室に降りていたため難を逃れた。野村の証言によると、一瞬で燃料会館内は暗闇に包まれ、手探りで這い出した屋外も同様に闇の中だった。やがて半壊した産業奨励館の窓枠から炎が立ち上り、全壊した中島地区の各所からも炎が上がり始めたという。脱出に成功した同僚は8名いたがその後の消息は不明で、大量被爆による急性放射線障害でまもなく全員死亡したのではないかと考えられている。野村は猛烈な火と煙の中、中島町を北進し相生橋を経て西方面の己斐方面へ脱出。その後は高熱や下痢、歯茎からの出血などの急性放射線障害で生死をさまようも一命を取り留め、原爆爆発時に爆心地の状況を知るほぼ唯一の生存者として1982年6月に死去するまで貴重な証言を遺した。

広島市内の全壊全焼圏内

爆心地1キロメートル地点から見た爆心点は上空31度、2キロメートル地点で17度の角度となる。したがって野外にあっても運良く塀や建物などの遮蔽物の陰にいた者は熱線の直撃は避けられたが、そうでない大多数の者は、熱線を受け重度の火傷を負った。野外で建物疎開作業中の勤労奉仕市民や中学生・女学生らは隠れる間もなく大量の熱線をまともに受けた。勤労奉仕に来ていた生徒が全員死亡した学校もあった。市で動員されていた中学生・女学生の勤労奉仕隊8千人の内6千人が即死あるいは数日以内に亡くなったとみられる。屋内にいた者は熱線こそ免れたものの、爆風で吹き飛んだ大量のガラス片を浴びて重傷を負い、あるいは爆心地付近同様に倒壊家屋に閉じ込められたまま焼死し。。

原爆による死亡者

8月6日午前8時すぎに原爆が炸裂したとき、広島市にいた人数は不明である。広島市の人口は疎開により44万人から32万人に減少したが、郊外からの通勤により昼間人口は37~40万人であった。広島市所在の日本軍は推定4万人、米軍調査では推定2万4000人。1946年(昭和21年)8月10日に広島市がまとめた数値は、総人口320,081人、死亡118,661人、負傷者79,130人、生死不明3,677人、無傷者118,613人、軍隊被害者は含めず。1945年(昭和20年)8月13日の中国軍管区司令部調査では、軍管区部隊の健在2,315人、戦死585人、戦傷3,973人、行方不明2,777名であった。

爆心地から500メートル以内での被爆者は、即死および即日死の死亡率が約90パーセントを超え、500メートルから1キロメートル以内での被爆者では、即死および即日死の死亡率が約60から70パーセントに及んだ。さらに生き残った者も7日目までに約半数が死亡、次の7日間でさらに25パーセントが死亡していった。11月までの集計では、爆心地から500メートル以内での被爆者は98から99パーセントが死亡し、500メートルから1キロメートル以内での被爆者では、約90パーセントが死亡した。1945年(昭和20年)の8月から12月の間の被爆死亡者は、9万人から12万人と推定されている。

1970年に広島大学放射能医学研究所がまとめた調査結果では、爆心地から半径500m以内で生き残った者は10人としている。2019年11月27日に広島市が発表した調査結果によると1945年年末までの犠牲者で氏名が確認されたのは8万9025人で、これを翌28日に報じた『中国新聞』では一家全滅や朝鮮人等の外国人が確認できないためではないかと推察している。

原爆が投下された際に広島市内にはアメリカ軍の捕虜十数名が収容されていたが、全員が被爆死している。このアメリカ軍捕虜は7月28日に呉軍港空襲を行って戦艦「榛名」に撃墜されたアメリカ陸軍航空隊のコンソリデーデッド・エアクラフトB-24爆撃機数機(タロア号、ロンサムレディ号、その他)の乗組員である。彼らは憲兵隊司令部がある広島市に移送された直後の被爆であった。

広島原爆の破壊力

広島に落とされた原爆には約50キログラムのウラン235が使用されており、このうち核分裂を起こしたのは1キログラム程度と推定されている。

広島に落とされた原子爆弾はウラニウム型原爆であり、計算上得られる一定量以上のウラン235を「寄せ集める」だけで臨界核爆発を起こす。従って分割したウラン235の塊を合わせるだけの簡単な構造のもので、爆発そのものはほぼ確実であることから、複雑な構造を持つ爆縮型の長崎型原爆(プルトニウム型原爆)とは異なり、事前の核実験(爆発実験)による動作の検証はなされず、設計図通りに作られたものがそのまま広島に投下され、後に広島の被災実態から詳細な計算がなされた

爆発で爆発で放出されたエネルギーは約63兆ジュール(62.8 [TJ(テラジュール)、6.28 × 1013 [J])、TNT換算で1万5千トン(15キロトン)相当に及んだ。エネルギーは爆風(衝撃波・爆音)・熱線・放射線となって放出され、それぞれの割合は50パーセント・35パーセント・15パーセントであった。

爆風

爆発の瞬間における爆発点の気圧は数十万気圧に達し、これが爆風を発生させた。

爆心地における爆風速は440メートル毎秒以上と推定されている。これは音速349メートル毎秒を超える爆風であり、前面に衝撃波を伴いながら爆心地の一般家屋のほとんどを破壊した。

比較するとこの風速は、強い台風の中心風速の10倍である。そして、爆風のエネルギーは風速の3乗に比例する。すなわち、原爆の爆風はエネルギー比では台風の暴風エネルギーの1,000倍であった。

また、爆心地における爆風圧は350万パスカルに達した(1平方メートルあたりの荷重が35トンとなる)。半径1キロメートル圏でも100万パスカルである。丈夫な鉄筋コンクリート建築以外の建造物は、爆風圧に耐え切れずに全壊した。半径2キロメートル圏で30万パスカルとなり、この圏内の木造家屋は全壊した。爆心地から約15km以上離れた厳島神社でも、建物の窓ガラスが割れる被害があった。

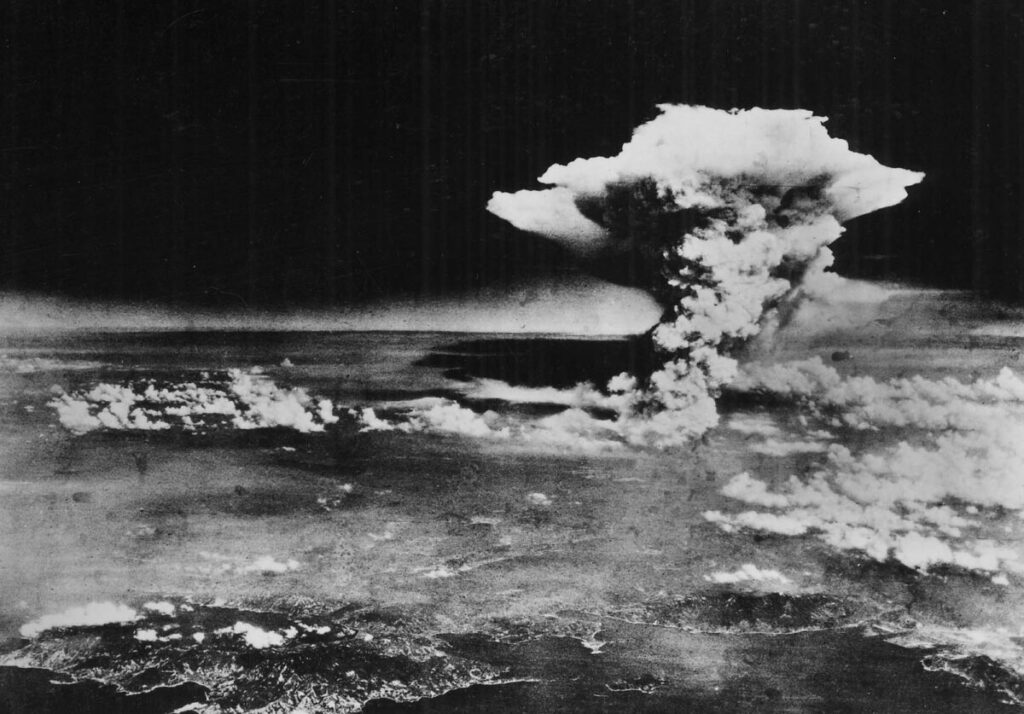

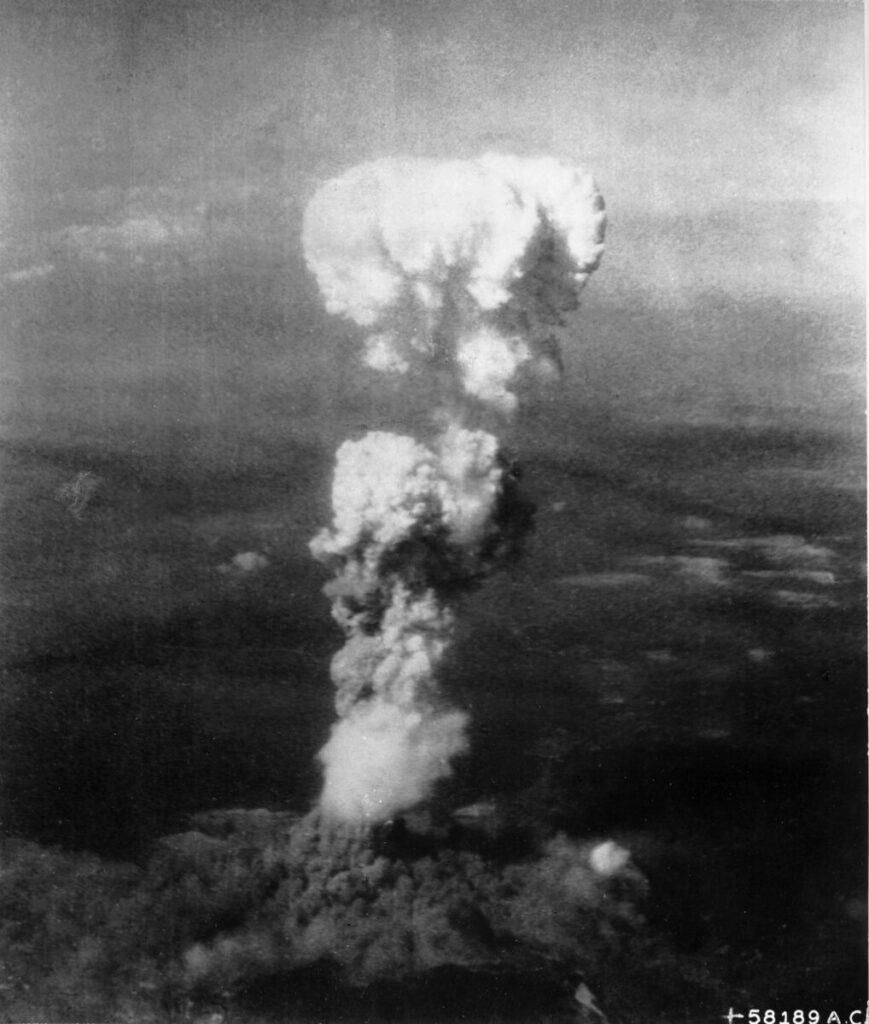

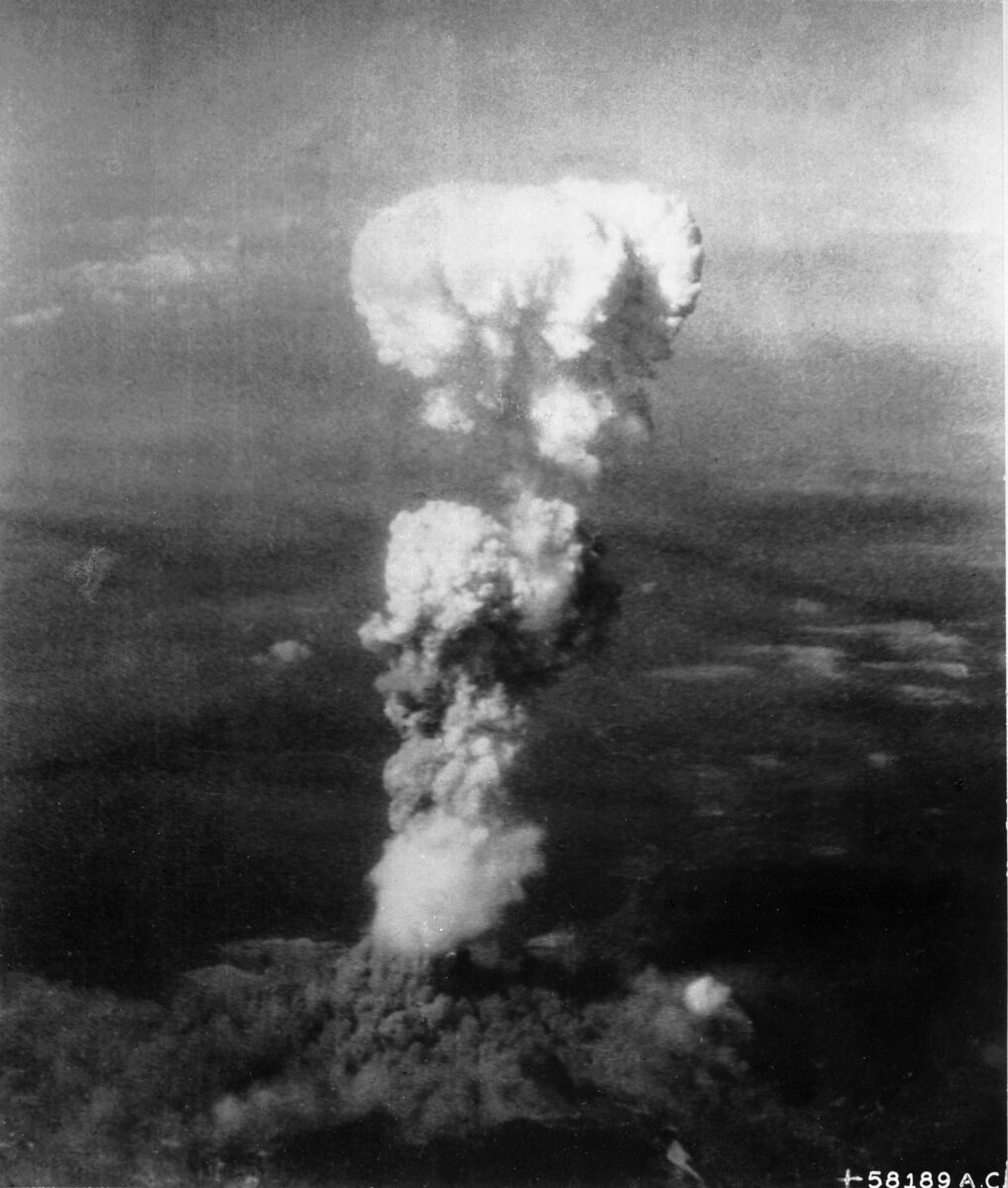

黒い雨・二次被爆

原爆の炸裂の閃光と共に、巨大なキノコ雲(原子雲)が生じた。これは爆発によっていったん四方に塊状に膨らんだ煙が高熱で発生した上昇気流に乗って、巻き上げられた地上の粉塵とともに上昇、さらに上空で強風により流されたため、特徴的なキノコ形になったものとされる。キノコ雲の到達高度は従来約8,000メートルだとされてきたが、米軍機が撮影した写真を基に測定したところ、実に2倍の約16,000メートルに達していたことが判明した。投下4時間後に撮影されたともいわれる写真には、巨大な火災積乱雲が映っていて、地上の火災による上昇気流を得て、さらに拡大、場合によっては下降気流を起こし、地上の火災や火災旋風を拡大した可能性がある。

低高度爆発であったためにキノコ雲は地表に接し、爆心地に強烈な誘導放射能を有する物質をもたらした。熱気は上空で冷やされ雨となった。この雨は大量の粉塵・煙を含んでおり、粘り気のある真っ黒な大粒の雨で、「黒い雨」と呼ばれる。放射性降下物を含む黒い雨は浴びた人間を被爆させ、土壌や建築物および河川などが放射性物質で汚染された。

当日、広島市上空には南東の風が吹いていたため、キノコ雲は徐々に北北西へ移動し、やがて崩壊し、日本海方面へ流れていった。このため市北西部の南北19キロメートル×東西11キロメートルの楕円形の領域において黒い雨が1時間以上強く降り、この雨に直接当たる、あるいはこの雨に当たったものに触れた者は被曝した。、夏の暑さ・火事の熱や爆発の熱線による火傷で皮膚を失い体の水分が蒸散し渇きに耐えかねた人々は神の恵みだと言って雨水を飲み、内部被曝を起こした。のちに広島大学が推定した爆心地近くにいた者の被曝線量は1~6Svとされている。通常、3Sv程度が半数生存量とされている。戦後の調査研究で、黒い雨の他、広範囲に放射性の黒い灰状の粉塵が6日15時頃まで降り、郊外にまで広範に放射性物質による汚染をもたらしていたことが判明している。

黒い雨が降ったエリアについて、被曝者や広島県、広島市は、現在の広島市域外にも及んでいたと主張。日本政府に対してより広範囲の認定を求め、訴訟も提起されている。厚生労働省も再検討に着手している。なお、放射性核分裂生成物、核爆発時に生じた大量の中性子線による誘導放射能を有する物質が発する放射線などにより被曝した者を「二次被爆者」という。上述の、広島市郊外で降った黒い雨による放射線被曝者も二次被爆者になる。

その他、被災地域より避難してきた被爆者の放射性物質による汚染された衣類や頭髪に触れて被曝した者も多くいた。当時は放射性物質や放射線の性質、その危険性を知る者が、物理学者やごく一部の軍関係者、医療関係者程度であったことが影響した。

その後の広島

1954年(昭和29年)には 爆心地周辺が広島平和記念公園として整備。

1955年(昭和30年)には平和記念資料館が開設

1958年(昭和33年)5月5日には原爆症で12歳で死亡した佐々木禎子さんをモデルにし『原爆の子の像』が平和記念公園内に完成。

2007年11月1日 – エノラ・ゲイの機長だったポール・ティベッツが死去。

2014年7月28日 – 原爆投下時のエノラ・ゲイの乗組員で最後の生き残りであった航空士のセオドア・ヴァン・カークが死去

毎年8月6日は広島原爆の日として、広島では平和式典が開催されています。また2016年(平成28年)5月27日 アメリカ大統領バラク・オバマが広島を訪問しました。原爆を投下した唯一の核兵器使用国の国家元首として、オバマ大統領が広島を訪問し献花。現職のアメリカ大統領が被爆地へ訪れることは初の出来事である。また、安倍首相(当時の総理大臣)と共同平和宣言を行った。

2023年5月19~21日に第49回先進国首脳会議(G7広島サミット)が開催。主要7か国の首脳が広島を訪問し、平和記念資料館を視察したほか、原爆死没者慰霊碑に献花した。

まとめ

広島に原爆が落とされてから80年が経過しましたが、原爆の被爆者が高齢になり、被爆経験者を語れるが人がいなくなっています。原爆が落とされたことに知らない世代が7割でした。被爆者が高齢になり、語れる人の後継者が必要になってます。

余談ですが、筆者の父は原爆が落とされ当時、中学生で広島県の隣の島根県浜田市に住んでいましたが、広島からだいぶ距離があり、山があったため助かったと言っていました。

コメント