はじめに

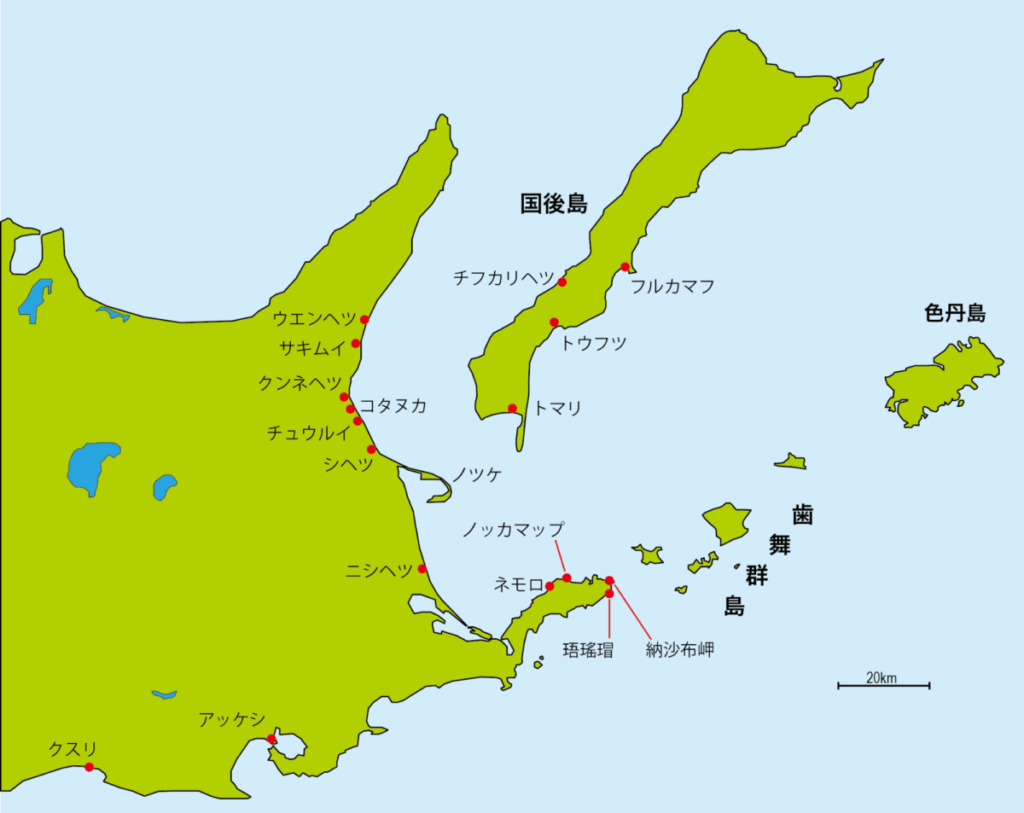

明治時代後半の北海道で江戸時代のアイヌ人の蜂起で亡くなった墓碑が砂浜が発見された。墓碑が発見された場所は根室の納沙布岬の近くの珸瑤瑁(ごようまい)の砂浜に埋まっている墓碑が発見された。表面に”横死七十一人之墓”、横面に”文化九年歳在壬申四月建之”、裏面には漢文で事件の経緯が刻まれていた。文化九年は西暦1812年である。墓碑は現在納沙布岬の傍らに建てられており、”寛政の蜂起和人殉難墓碑”の名称があった。寛政の蜂起で犠牲になった和人の墓である。この寛政の蜂起とはどのような蜂起だったか?紐解いてみましょう。

松前藩とアイヌ交易

松前藩の『新羅之記録』には、1615年(元和元年)から1621年(元和7年)頃、メナシ地方(現在の北海道目梨郡羅臼町・標津町周辺)のアイヌ人が、100隻近い舟に鷲の羽やラッコの毛皮などを積み、松前でウィマム(アイヌ語で交易)し献上したとの記録がある。また、1644年(正保元年)に「正保御国絵図」が作成された時、松前藩が提出した自藩領地図には、「クナシリ」「エトロホ」「ウルフ」など39の島々が描かれ、1715年(正徳5年)には、松前藩主は徳川幕府に対し「十州島・唐太・千島列島・勘察加」は松前藩領と報告した。1731年(享保16年)には、国後島・択捉島の首長らが松前藩主を訪ね献上品を贈っている。1754年(宝暦4年)道東アイヌ領域の最東端では、松前藩家臣の知行地として国後島のほか択捉島・得撫島を含むクナシリ場所が開かれ、国後島の泊には交易の拠点および藩の出先機関として運上屋が置かれていた。運上屋では住民の撫育政策としてオムシャなども行われた。

飛騨屋の繁栄

松前藩8代目藩主松前道廣は派手好きで傲慢な性格であった(大河ドラマ『べらぼう』では、松前道廣役をえなりかずきが演じている)道廣自身は江戸で吉原遊廓に入り浸り、遊女を妾にするなど藩の公金を遊興費として使って豪遊してたため、藩の財政は逼迫したので、松前藩では材木商の飛騨屋に借金して財政に当ててました。

松前道廣は飛騨屋の飛騨久兵衛に多大な借金してるために、飛騨屋久兵衛への借金返済のためにアイヌとの交易を認めてました。ただし、飛騨屋に任せたのはエトモ(室蘭)・厚岸・クナシリの道東アイヌとの限定でした。1773年(安永2年)には商人飛騨屋久兵衛がクナシリ場所での交易を請け負うようになりました。翌1774年(安永3年)クナシリ場所で道東アイヌとの交易圏を任された飛騨屋久兵衛は、これまでの損を回収しようと大規模な商船を送り込んだが、クナシリのアイヌのツキノエによって妨害されてしまった。飛騨屋久兵衛はツキノエによって商品を略奪されてしまっため、以後8年間の間に飛騨屋久兵衛は道東のアイヌとの交易はできなくなってしまった。

ロシア人ラストチキンの来航

1669年(寛文9年)のシャクシャインの反乱でアイヌ人が破れてたのは、アイヌという民族は和人との交易なしに生きていけない民族になったていた。しかし、なぜ今回のようにツキノエが飛騨屋の商船を襲ったのか?その答えはロシア帝国です。樺太にいるアイヌ人はロシア領と接しているため、ロシア人はラッコの毛皮を求めて、北からアイヌの流域に侵食していき、アイヌとの間に交戦したり、アイヌの交易してました。

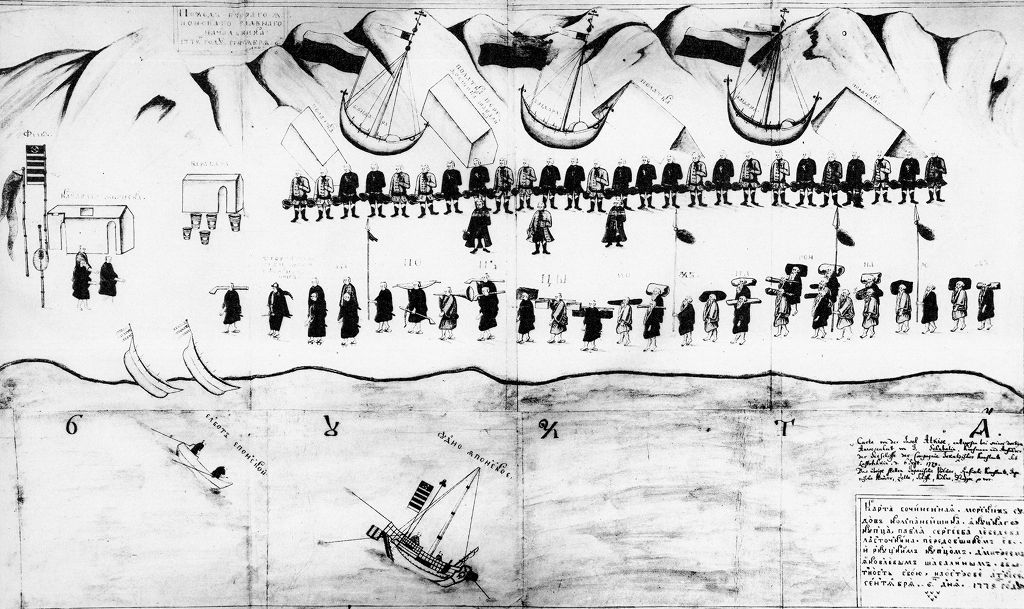

こうした中で、1778年(安永7年)クナシリにロシアの商人ラストチキンの船が来航した。現地のアイヌ人のツキノエの案内より、ラストチキンの部下のドミトリー・シャバリンとシベリア貴族のイワン・アンチーピンが厚岸に上陸した。遠征隊は松前藩士に会うことに成功した。彼らは松前藩主に贈り物をして交易を求めたが、松前藩ではそのような判断はできず、幕府に相談の必要があるため、来年もう一度来るようにと言い渡された。翌年再度訪問したが、藩主松前道廣は幕府にロシア人来航を告げず、独断で蝦夷地での交易を拒否した。ラストチキンの贈り物は返却され、貿易を求めるなら長崎に行くようにと言われたが、長崎はロシアからは遠くて不便なことは明らかであった。ラストチキンはウルップに戻り、次の手を考えることにした。

2年後、大きな地震による津波が起こり、ウルップのロシア船は内陸に打ち上げられてしまった。この出来事のため、ラストチキンは日本との交易を諦めた。しかし失敗にもかかわらず、日本を開国させるという試みにおいて、ラストチキンは接触した最初のヨーロッパ人(オランダ人以外)の一人である

田沼意次による蝦夷地調査

アイヌの蜂起があった以前から、1643年(寛永20年)にはオランダ東インド会社の探検船「カストリクム号」が択捉島と得撫島を発見、厚岸湾に寄港、北方からロシアが北千島(占守郡や新知郡)即ち千島列島のアイヌの領域まで南進しておりました。千島アイヌは北千島において抵抗するも、ロシア人に武力制圧された上で毛皮税などの重税を課され、経済的に苦しめられていた。一部の千島アイヌはロシアから逃れるために、道東アイヌの領域の得撫島や択捉島などに南下した。これら千島アイヌの報告によって日本側もロシアが北千島に侵出している現状だった。

老中田沼意次の家臣松本秀持が仙台藩医の工藤平助が書いた『赤蝦夷風説考』を添えて意次に蝦夷地調査について上申した。この数十年、ロシアは日本との交易を望んでいたので、これを放置していては密貿易が盛んになると危惧し、公式に貿易を認めればロシアは食料が欲しいので俵物だけでも交易になるので利益になるだろうと考え、蝦夷地の金銀銅山を開発しロシア交易にあてれば長崎貿易も盛んになると試算した。意次は工藤の献策を受け入れて彼に蝦夷地の調査を命じた。松本秀持は『東遊記』の著者である平秩東作よりアイヌの人々の風俗や蝦夷地の産物等について情報を得て、1784年(天明4年)10月から蝦夷地実地踏査に踏み切り、2度の調査隊を派遣した。調査隊には最上徳内が含まれていた。

だが1786年(天明6年)得撫島までの千島列島を調査していた最上徳内ら調査隊に踏査させていた。2月の調査報告では、ロシアの脅威を危惧していたのと違い、ロシアとの間の密貿易は交易と言えるほどの規模では存在しなかった。ロシアは日本と交易をしたがっているので、正式に交易を始めればかなりの規模になるだろうが、外国製品は長崎貿易で十分入手できている現状、無理にロシア交易を始めても長崎貿易に支障をきたすことになり、その上いくら禁止しても金銀銅が流出することになる。結果、最終的に蝦夷の鉱山開発およびロシア交易は放棄された。蝦夷地の鉱山開発・ロシア交易の構想が頓挫したことで、松本秀持が新田開発案に転換した。農地開発のためアイヌ3万に加え穢多・非人を7万人移住させて、新田開発が進んで農民が増えれば商人たちも増え人口も増える。さらに異国との通路を締め切り、日本の威光によりロシア・満州・山丹までもが日本に服属し、永久の安全保障となる。蝦夷地が開発されれば、奥羽両国も中国地方のような良い国柄になる。新田開発もあまり時間をかけず、人口の増加も8・9年で実現できると松本は記しており、その構想は非現実的なものであった。

田沼意次の失脚

クナシリアイヌの酋長ツキノエはロシアと和人を天秤にかけて交易していましたが、ロシア側がツキノエの仲介に不満を持って、アイヌとの交易を中断してきたので、1785年(天明5年)ツキノエは松前藩に詫びを入れて、飛騨屋を介して交易を開始しました。

飛騨屋はアイヌに対して過酷な労働させていた。その労働とは、1788年(天明8年)飛騨屋は大規模な〆粕の製造を開始するとその労働力として多数のアイヌを雇うようになった。〆粕とは、魚を茹でたのち、魚油を搾りだした滓を乾燥させて作った肥料。主に鰊が原料とされるが、クナシリでは鮭・鱒が使用された。

田沼意次が送り込んだ幕府交易団は飛騨屋のアイヌへの仕打ちなどを、

「アイヌの首長以下のウタレからメコン(アイヌの女性)に至るまで〆粕生産に動員され、しかし、アイヌの人々は冬になるまで酷使されてあげく、しかも生産された「〆粕割合の手当て」がないばかりか、アイヌの人々は自分達の仕事にも従事できず、生活は困窮して、冬には餓死者も続出した。飛騨屋はアイヌの人々に、もし働くことを拒否すれば毒殺する。あるいは居住地を奪うと脅してきた。アイヌ人が拒むと和人達は暴力をふるって従わせた。中に暴力で死亡するアイヌ人もいた。またアイヌ人の女性は和人から性的暴力を頻繁に受けていた。このことをアイヌ人の男性が和人の番人に訴えると、アイヌ人の言いがかりとして「ツクナイ」(賠償)を取らされた。」とアイヌの実情を江戸表に報告した。

もし、田沼意次が失脚せず、幕府内で権力を保ったならば、アイヌ人たちは救われ、現状も少し改善され、クナシリ・メナシの蜂起も起きなかったかもしれない。なぜなら田沼意次は日本を通商国家しようとしているから、アイヌと共存共栄を目指したからであった。しかし、史実は、老中田沼意次は松平定信の策略で失脚してしまったのである。

クナシリ・メナシの戦い(寛政蝦夷蜂起)

老中は田沼意次に代わって松平定信が就任しました。しかし、定信はアイヌ実情を無視し、幕府の調査団も引きあげてしまった。そうした中アイヌの蜂起がおこった。その蜂起は?

1789年(寛政元年)クナシリのアイヌの惣乙名(そうおとな=アイヌ部族の最上級のリーダ)サンキチがメナシの飛騨屋の支配人勘兵衛が持ってきた酒を飲んだところ、急死しまった。また別の部族のリーのダマメキリの妻が飛騨屋の配下にもらった飯を食べた途端に急死してしまった。この2人の急死は明らかに事故であったが、アイヌの人々は日頃から飛騨屋に「逆らったら、毒殺する」と脅されたため、クナシリのアイヌは2人の死は和人による「毒殺」だと思った。これが発端となって、

1789年(寛政元年)クナシリ場所のアイヌが、クナシリ惣乙名ツキノエの留守中に蜂起しました。飛騨屋の商船大通丸を襲い、乗っていた和人を殺害した。蜂起をよびかけた中でネモロ場所メナシのアイヌもこれに応じて、飛騨屋の支配人・通辞・番人を次々と襲って殺害しました。飛騨屋に非道を繰り返されたので、積年の恨みを晴らした。このクナシリ・メナシのアイヌの合計130人が蜂起して、犠牲者飛騨屋の使用人70人と飛騨屋のアイヌの仕打ちを黙認していた松前藩からの目付(監査役)の足軽竹田勘平ら併せて71名であった。

6月に松前藩にクナシリのアイヌが蜂起した報が届き、藩主松前道廣は、番頭の新井田正寿を総大将に松井広次ら鎮圧軍を派遣した。鎮圧軍は総勢260人・鉄砲85丁・大砲3門・馬20頭であった。鎮圧軍は海路を取らず、陸路で東へ向かった。

寛政元年は閏年のためう松前藩の鎮圧軍が現地に到着したのは、閏6月を挟んで二ヶ月後の7月であった。現地でまたツキノエ・ノッカマップ(現在の根室市)のションコ・アッケシ(厚岸)イコトイらアイヌの惣乙名たちが松前藩に全面的に協力した。3乙名も説得に当たり蜂起した者たちは投降、蜂起の中心となったアイヌ137人の武装解除をして、その中で和人を殺した37名を捕らえた。新井田正寿が裁判長を務めて、アイヌ人たちの取り調べを行った。しかし、その判決は「飛騨屋の非道な振る舞いは認めるが、松前藩庁に訴えもせず、殺害をするのは言語道断」と和人を殺害した37人の処刑が決まった。

7月21日に牢に入れられたていた37人のアイヌ人は、一人ずつ牢から引き出されて、処刑場に連行されて、罪状の申し渡し書に爪印を押させて、。最初に首を刎ねられたのは、「妻を毒殺させられた」リーダのマメキリであった。次々と首を刎ねられ、6人目になった時、異変が起こり、牢にいた残りのアイヌ人が、仲間が次々と首を刎ねられるの見て、一斉に「ペウタンケ」と叫んだ。(「ペウタンケ」とはアイヌ人のが同胞を助け求めるSOS、またアイヌ人の間で呪術的なもの要素が含む「悪魔儀式」を含んだ。)

鎮圧軍の総大将新井田はアイヌ人の文化やアイヌ語を理解していなかったので、アイヌ人が一斉に「ペウタンケ」と叫けびを恐怖に怯え、新井田は備えた鉄砲隊に命じて牢内いるアイヌ人に向けて放ち皆殺しにした。37人のアイヌ人全員の首を松前に持ち帰り、首を塩漬けにし、胴体をノッカマップに埋めた。

こうしてクナシリ・メナシの戦いは終わり、和人71人が犠牲となった。松前藩は、鎮定直後に飛騨屋の責任を問い場所請負人の権利を剥奪、その後の交易を新たな場所請負人・阿部屋村山伝兵衛に請け負わせた。一方、幕府は、寛政3~4年、クナシリ場所やソウヤ場所で「御救交易」を行った。ロシア使節アダム。ラクスマンが通商を求めて根室に来航したのは、騒動からわずか3年後の寛政4年のことである。

クナシリ・メナシの戦いは後のアイヌ

北見方面南部への和人(シサム・シャモ)の本格的な進出が始まったのはこの蜂起の後、徳川幕府が蝦夷地を公儀御料として、蝦夷地への和人の定住の制限を緩和してからである。幕府はアイヌの蜂起の原因が、経済的な苦境に立たされているものであると理解し、場所請負制も幕府直轄とした。このことにより、アイヌの経済的な環境は幾分改善された。しかし、これはアイヌが、和人の経済体制に完全に組み込まれたことも意味していた。

幕末の1845年、1846年に知床地方を訪れた松浦武四郎が1863年に出版した「知床日誌」によると、アイヌ女性が年頃になるとクナシリに遣られ、そこで漁師達の慰み物になったという。また、人妻は会所で番人達の妾にされ、男性は夫役のため離島で5年も10年も酷使され、独身者は妻帯も難しかったとされる。

また、幕末には箱館奉行が種痘を行い対策を講じたものの、和人がもたらした天然痘などの感染症が猛威をふるい、本格的にアイヌ人の人口を減少させた。その結果、文化4年(1804年)に2万3797人と把握された人口が、明治6年(1873年)には1万8630人に減ってしまった。アイヌの人口減少はそれ以降も進み、北見地方全体で明治13年(1880年)に955人いたアイヌ人口は、明治24年(1891年)には381人にまで減ってしまった。

砂浜でみつかった墓碑

冒頭でも話ましたが、1912年(明治45年)5月、納沙布岬の近くの珸瑤瑁(ごようまい)の砂浜に埋まっている墓碑が発見された。表面に”横死七十一人之墓”、横面に”文化九年歳在壬申四月建之”、裏面には漢文で事件の経緯が刻まれていた。文化九年は西暦1812年である。墓碑は現在納沙布岬の傍らに建てられており、“寛政の蜂起和人殉難墓碑”の名称で根室市指定史跡となっている。また37人のアイヌ人の胴体が現ののノッカマップのどこにあるかは判明していな。

参考文献

『アイヌ民族の歴史』(榎森進著)(草風館刊)(2007年)

『アイヌ民族抵抗史』(新谷行)(三一書房)(1972年)

『逆説の日本史【17】』(井沢元彦)(小学館)(2011年)

コメント