<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2814052026952267″ crossorigin=”anonymous”></script>

はじめに

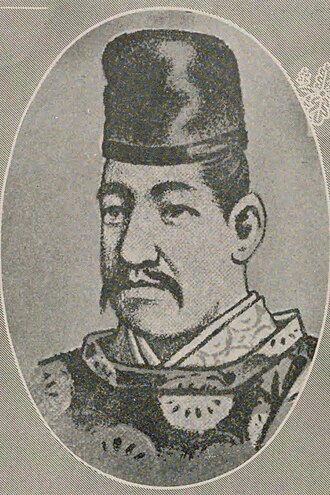

南北朝時代に即位どころか?存在も疑われてた天皇がいました。その天皇は南朝の3代目天皇の長慶天皇です。明治以前まで長慶天皇は後亀山天皇と同一人物されたぐらいです。なぜ長慶天皇は存在自体が疑われたのか?詳しくみてきましょう。

長慶天皇の生涯

長慶天皇の生い立ちは不明な点が多く、親王宣下の後に陸奥太守に任じられたらしいが、立太子に関しては確証を得ない。1368年(正平23年/応安元年)3月、26歳にして摂津の住吉行宮で践祚して、間もなく弟の後亀山天皇を東宮した。

当時の南朝勢力は北畠親房らの重鎮を失って弱体化し、長慶天皇の事績に関しても明らかでないことが多い。また、長慶天皇は北朝勢力に対して主戦派の人物であり、、先代後村上天皇まで何度となく持ち上がった北朝との和睦交渉が、長慶天皇の御代に入ってから全く途絶したことも、史料の少なさと無関係ではなかろう。

長慶天皇は践祚後間もなく、北朝との和平派筆頭の楠木正儀が意見の相違から北朝方に寝返り、1368年12月吉野に後退し、1369年(正平24年/応安2年)4月には御所を河内天野金剛寺に移した。

しかし、1373年(文中2年/応安6年)8月に天野行宮は寝返った楠木正儀の先導で細川氏春・赤松光範率いる北朝方の軍勢の総攻撃を受けて、重臣の四条隆俊ら70人余りが討ち取られたため、再び吉野へ還幸することとなった。

1374年(文中3年/応安7年)冬、信濃から伯父の宗良親王が吉野入りし、以後は吉野で歌合が盛んに催されている。1379年(天授5年/康暦元年)9月までには大和栄山寺に移り、1381年(弘和元年/永徳元年)10月に宗良親王の私撰和歌集(『新葉和歌集』)を准勅撰集とした。また同年に長慶天皇は、『源氏物語』の注釈書である『仙源抄』を著している。

長慶天皇の譲位と死

長慶天皇の譲位の時期は、はっきりと判然としないが、例えば1383年(弘和3年)10月27日に摂津利生護国寺に朝用分(南朝が兵糧と財政収入確保のために自己の支配下の寺社領などに臨時に課した税)の免除に関して)綸旨が在位を確認できるが、翌1384年(元中元年/至徳元年)閏9月の同趣旨の命令が院宣の形式で出されており、この間の1年間に弟の後亀山天皇への譲位が行われたと推定する事が出来、事跡に不明な点が多いとされる。譲位に至った背景には、1382年(弘和2年/永徳2年)閏1月に、北朝寝返った楠木正儀が南朝に帰参したことを受けて和平派が台頭し、その勢力によって穏健な後亀山を擁立する動きがあったとみられる。

譲位した後2年程は、長慶天皇は院政を敷いていた証拠があり、1385年(元中2年/至徳2年)9月「太政天皇寛成」の名で高野山丹生社に宸翰願文を納めたが、翌1386年(元中3年/至徳3年)4月に二見越後守宛に下した院宣を最後に史料の上から姿を消している。その後は落飾して金剛理(覚理とも)と号し、禅宗に帰依した。

1394年(応永元年)8月1日に長慶天皇は52歳で崩御した。(『大乗院日記目録』)南北朝合一後も、後亀山天皇に同行して京都に入った形跡もないので、晩年は吉野に留まったとする説と紀伊玉川里とする説、和泉大雄寺塔頭の長慶院する説、あるいは京都に還幸したとみて、天龍寺塔頭の慶寿院)とする説など諸説がある。陵(みささぎ)は宮内庁により嵯峨天竜寺角倉町にある嵯峨東陵(さがのひがしのみささぎ)に治定されている。宮内庁上の形式は円丘。

長慶天皇の在位・非在位をめぐる議論

長慶天皇院の在位・非在位の議論は江戸時代初期の林鷲峰が『日本王代一覧』『続本朝通鑑』で長慶天皇即位説を唱えて以来、大正時代に入るまで在位・非在位の立場から下記のような説が提唱された。

長慶天皇の在位説

- 1368年(正平23年)即位、1369年(正平24年)譲位説。 (小河一敏『長慶天皇御即位考』)・(吉岡徳明『桜松論』)、(『国史眼』)

- 1370年(正平23年)即位、健徳元年譲位説。 -( 坪井九馬三『史学研究法』)

- 1373年(正平23年)即位、1373年(文中2年)譲位説。 – (林鵞峰『日本王代一覧』『続本朝通鑑』)・(徳川光圀『大日本史』)・(久米邦武『長慶天皇につきて妄を弁ず』)

- (「正平23年即位)、1381年(弘和元年)譲位説。 -(榊原忠次『新葉集作者部類』)・(『群書一覧』)

- 正平23年即位、建徳元年から文中2年譲位まで後亀山天皇と並立説。 -藤田幽谷『長慶院の考』・大竹親従『長慶帝継統の議』、栗田寛『長慶院天皇継統考證』、『史徴墨宝考證』

長慶天皇の非在位説

- 後亀山天皇と同一人物説 – 天野信景(『南朝紹運図)』・谷重遠(『長慶院弁』)・津久井尚重(『南朝皇胤紹運録』)

- 後亀山天皇の皇太弟で非即位説。 – 『桜雲記』・『南方紀伝』・前田綱紀書翰、塙保己一『花咲松』・菅政友『南山皇胤譜』、谷森善臣『嵯峨野の露』

長慶天皇の在位と非即位論は明治時代に入っても結論は出ず、小中村清矩・栗田寛・久米邦武が在位説、木村正次辞・黒川真頼・谷森善臣が非在位説を唱えて激しい議論が交わされた。

長慶天皇の在位説・非在位説それぞれの根拠とされた史料には以下のものがあった。

在位説

- 『本朝皇胤紹運録』 1426年(応永33年)(洞院満季)「寛成親王 於南自立号長慶院」「煕成王 自吉野降後蒙太上天皇尊号号後亀山院」とある。「自立」という記載から長慶・後亀山の兄弟が不仲であったという説を生むことともなった。

- 醍醐寺三宝院蔵「帝系図」 1371年(応安4年)の奥書があり、後村上院の子に「寛成 当ゝ(今)」と「東宮 良成」を記す。菅政友は加筆として、谷森善臣は南朝の系図には誤りが多いことを理由としてこれを否定した。

- 『新葉和歌集』奥書 – 「慶寿院法皇御在位之時」とある。谷森善臣は慶寿院は後亀山天皇であるとの説をとった。

- 『嘉喜門院集』袖書 – 「内の御かた」の傍註に「長慶院法皇」とあることから、1377年(天授3年)時点で長慶天皇が在位していたこととなる。塙保己一『花咲松』、谷森善臣『嵯峨野の露』では同書中の「内御方」を後亀山天皇、「春宮」を皇太弟長慶院であると説明した[12]。

- 『花営三代記』 – 「応安六年八月二日南方奉譲位於御舎弟宮之間、相副三種神器、没落吉野云々」とあるのが、文中2年に長慶天皇から後亀山天皇に譲位した記事だとみる。非在位説からは風説であり事実ではないとされる。

長慶非在位説

- 『新葉和歌集』序 – 「三代の御門に仕へ(中略)かみ元弘のはじめより、しも弘和の今に至るまで、よは三つぎ年は五十とせの間」とあることから、南朝は後醍醐・後村上・後亀山の3代と解する。

- 『新葉和歌集』「十かへりの花さくまでと契るかな わが代の春にあひおひの松」 – 建徳元年の作だが「御製」としているため、1370年(建徳元年)と同集撰集時の1381年(弘和元年)の天皇は同じでありその間譲位は行われていないとみる。

- 『嘉喜門院集』『新葉和歌集』 – 弘和元年(1381年)の中宮の君が、建徳2年(1371年)には女御であったとしているため、建徳2年から弘和元年の間譲位は行われていないとみる。

長慶天皇在位説の確定

在位をうたがわれている長慶天皇は大正時代になってから、歴史学者の八代国治は以下の点を根拠に長慶天皇の在位を立証し、1368年(正平23年)即位、1383年(弘和3年)譲位説を唱えた。

① 長慶院と後亀山院は別人である。1385年(元中2年)9月10日に「太上天皇寛成敬白」願文(高野山文書)、1394年(応永元年)10月15日に「太上天皇煕成」(観心寺縁起実録帳)の署名をそれぞれしており、筆跡が異なることから同一人物とは考えられない。期は、『嘉喜門院集』で正平23年に「内の御方」とされていることから同年の後村上天皇の崩御のすぐ後である。

②また1916年(大正5年)に武田祐吉によって発見された『耕雲千首(英語版)』古写本の1389年(元中6年)の奥書に「仙洞並当今」、すなわち上皇と天皇が同年時点で並存していたことが明らかとなり、後村上天皇崩後のこの時期に仙洞の資格があるのは長慶上皇しか存在しないとして八代の見解を補強した。これら新出史料を駆使した研究成果は従来の在位説をより確定的なものとし、その後の宮内庁による調査を経て、1926年(大正15年)10月21日皇統加列の詔書が発布され、長慶天皇は正式に第98代天皇として公認された。

長慶天皇登列の詔書

朕󠄂󠄂惟フニ長慶天皇在位ノ事蹟ハ史󠄁乘ノ記述󠄁󠄁審ナラサルモノアリ今ヤ在廷󠄁ノ臣僚ニ命シ深究精󠄀󠄀覈セシメ其ノ事蹟明󠄁瞭ナルニ至レリ乃チ大統中同天皇ヲ後村上天皇ノ次󠄁󠄁ニ列ス茲ニ之ヲ宣示ス

攝政名

大正十五年十月󠄁二十一日

| 宮内大臣 一木喜德郎 内閣總理大臣 若槻禮次郎 |

コメント