今から26年前の1999年の大河ドラマ『元禄繚乱』赤穂事件を題材としたドラマで、元禄時代の絵師英一蝶役を俳優の片岡鶴太郎さんが演じてました。英一蝶をコミカルに演じてましたが、実際の英一蝶は当時の異種文化人と交流を持ってました。英一蝶は本当はどのような人物であったのでしょうか?紐解いてみましょう。

英一蝶の生い立ち

1652年(承応元年)英一蝶は多賀伯庵(たがはくあん)の子として京都で生まれます。父伯庵は伊勢亀山藩の侍医、亀山藩お抱えの国許の医師であったが、本名は多賀安雄(一蝶)が15歳のころ(異説では8歳のころ)、藩主の石川憲之に付き従っての江戸詰めが決まり、一家で江戸へ転居しました。

英一蝶と異種文化人のコミュニケーション

絵描きの才能を認められた一蝶は、藩主の命令狩野派で(江戸狩野宗家)の中橋狩野家当主狩野安信に入門したものの、後に破門とされたと言われる。一蝶は多賀朝湖という名で「狩野派風の町絵師」として活躍する。一蝶は俳諧を親しんでいました。俳号は「暁雲」「狂雲堂(きょううんだう)」「夕寥(せきりょう)」。一蝶は俳人の宝井其角と交友して、またその縁で其角の師である松尾芭蕉と交友を持つようになった。書道は玄竜門下に学ぶ。名を江戸中に知られるようになり、町人から旗本・諸大名・豪商まで、広く親交を持つた。版画の作品はないが、肉質浮世絵に近い風俗画に優れた作品を残している。また、漆芸家小川破笠は一蝶とはと郷伊勢出身で、破笠自身も一蝶に師事している。また、遊びを通して豪商や旗本・大名ら、身分の違う人々と交流を持った。

英一蝶、吉原遊郭で幇間としての活動

一蝶は吉原遊廓に通いを好み、客として楽しむ一方で、一蝶は吉原遊廓で自ら「和応」という号で幇間としても活動していた。その話術や芸風は、奈良屋茂左衛門・紀伊國屋文左衛門ら豪商や大大名すらもついつい財布を緩め、ぱっと散財してしまうような見事に愉快な芸であったと伝わっている。

吉原遊郭で人気者になっていた和応こと英一蝶だったが、1693年(元禄6年)幕府によって罪で急に捕らえられた牢屋に入れられてしまった。一蝶が犯した罪は理由はわからないが、当時幕府は、元禄文化の過剰な華やかさ、つまり風俗壊乱、特に武士や大名らの綱紀を粛正しようと試みていた感がある。元禄6年には「大名および旗本が吉原遊郭に出入りし、遊ぶこと」を禁じていたので、風俗壊乱罪かもしれない。その一蝶は二か月後釈放された。

英一蝶、三宅島に流される

一蝶が捕まったから5年後の1698年(元禄11年)に英一蝶は、今度は幕府から生類憐みの令に対する違反で捕まり、三宅島に流罪が決まって、一蝶は三宅島に流された。

英一蝶がなぜ三宅島流しに至る経緯については以下のような、いくつか説がある。

1. 為政者の風刺時の権力者である側用人柳沢吉保が出世する過程で実の妻(あるいは娘)を将軍綱吉の側室に差し出した、という当時からあったゴシップ的な噂を、一蝶が風刺作品にしたから。代表作『朝妻舟図』が関係している(吉保の妻を遊女に、綱吉を客に見立てたとするもの)とも言われる。

2. 釣りの罪町人の分際で釣りを行った(武士は修練目的として黙認されていた)ことが、綱吉政権が発令した生類憐みの令違反とされた(同年、追加条例として“釣り具の販売禁止令”すらも出ている)。 3. 禁句の罪“馬がもの言う”という歌を広めたから。これは今で言うところの放送禁止歌謡指定である

4. そそのかしの罪ある時、いつものように芸で座敷を盛り上げていた際、ある殿様をそそのかし、勢いで花魁を身請け(つまり、武家らしからぬ行状と、巨額浪費)させてしまった。ところがその殿様は将軍・綱吉の母桂昌院や柳沢吉保の派閥と縁のある六角越前守広治であったため、その方面の怒りを買った、という話も伝わる(表高家旗本の六角家の当時の当主で「遊郭吉原での狼藉により、元禄10年ごろに閉門蟄居命令」が確認される六角広治(越前守)か。広治の母は桂昌院実家の本庄氏出身。またこの六角家は、戦国時代の近江守護大名六角氏とは別の家系。公家の烏丸家系。またこれ以外にも掛川藩主井伊直武をそそのかした(遊びで盛り上げた)話なども伝わり、島流しの際は同時に幇間であった村田半兵衛(村田民部)らも流されている)。

5. その他村田民部との共作『当世百人一首』で将軍綱吉の側室於伝の方(瑞春院)の舟遊び風景を描いたこと、大名や金持ちの間で当時、石灯篭を集めることが流行った際、それを買い集めて儲けようとした、などの話がある。当時からお騒がせの有名人だったことが窺える。太田南畝が伝えるには、当時禁教とされていた日蓮宗不受不施派に与したため、とされている。

正式な罪状として採用されたのは“釣り罪”であるらしい

配流中の罪人には、親族から年数度の仕送り(物品)が許されていたが、三宅島に流された一蝶は制限ある仕送りに毎度のように画材を要求。江戸の自分を贔屓にしてくれる人々や島で自分に便宜を図ってくれる人達のため、さらには江戸に残した母の家計のために、絵を描き続けた。乏しい画材を駆使しての創作活動であったが、江戸の風俗を活き活きと描いたり、島民の求めに応じて描いたりした多数の縁起絵などが残されている。一蝶はいつも江戸の方角へ机を向け、創作活動をしていたと伝わり、そこから「北窓翁」の雅号が生まれた。この時期の風俗画は、推定も含め『四季日待図巻』『吉原風俗図巻』『布晒舞図』『松風村雨図』の4点確認されている。画材こそ良質とはいえないが、江戸を偲び、我が身を省みて心情を託して描かれた作品群は、一蝶の代表作の一部として知られる。この時期に描かれた作品を特に島一蝶と呼ぶ。島一蝶は、一蝶を支援した御用船主の梅田藤右衛門がいた新島には16点が伝わり、御蔵島に絵馬や『鍾馗図』が残る。一方、三宅島には『七福神図』一幅のみ、これは三宅島の火山噴火や火災で失われたほか、江戸での島一蝶人気を受けて、島を訪れた富山の売薬行商人が買い漁り、持ち出されたためである。

三宅島では、絵を売った収入で居宅を購入して「家持ち流人」となって商いも営み、島役人ともうまく付き合い、流人としてはゆとりのある暮らしをしていた。世話をしてくれていた名主の娘との間に、子を成している。また、配流中の1702年(元禄15年)に、は英一蝶は随筆『朝清水記(あさしみずき)』を記す。また、一蝶は俳句を詠み

初松魚(はつがつを)カラシガナクテ涙カナ

英一蝶が三宅島に配流時代に、宝井其角に送った句。島なので松魚(鰹)は採れるが、薬味につかうカラシが手に入らない。江戸を遠く離れた島暮らしの境遇を表していると考えられる。

これに対して、其角からは

其カラシキイテ涙ノ松魚カナ

と返句した。

絵師の英一蝶の誕生と死

1709年(宝永6年)、5代将軍徳川綱吉の死去による将軍代替わりの大赦によって許され、英一蝶は12年ぶりに江戸へ帰ることができた。このころから英一蝶と名乗り、英一蝶という名の由来は、三宅島から江戸に戻る舟の中で一匹の蝶がヒラヒラが入ってきたの見て、そこから「一蝶」とつけた。」英」母方の花房の姓から取った。

江戸に戻った一蝶は深川の宜雲寺に寄寓しました。市井の風俗を描く人気絵師として数々の大作を手がけた。また、吉原での芸人活動も続けていたらしく奈良屋茂左衛門・紀伊國屋文左衛門ら豪商のとの交遊の話が伝わっている。

江戸に帰った一蝶が、島流し以前に自身が描いた四季絵を見せられて、喜び懐かしんで書いた一文が『浮世絵類考』に収録されている。「此道(岩佐又兵衛・菱川師宣などによる画)予が学ぶ所にあらずといへども 若かりし時あだしあだ浪のよるべにまよひ 時雨朝がへりのまばゆきもいとはざるころほひ 岩佐菱川が上にたゝん事を思ひては」。自らもそういう浮世絵のような風俗画を描いたと述懐しており、この文からは岩佐・菱川両者の作品群に対する一蝶の意識を感じられる。

1724年(享保9年)、英一蝶は死去した。享年73歳。戒名は英受院一蝶日意居士。(東京都港区高輪二丁目の承教寺顕乗院に墓所があり、1924年(大正13年)2月には東京府知事によって史跡に指定された。)辞世の歌は「まぎらはず浮世の業の色どりも有とて月の薄墨

英一蝶の後継者(子供。弟子など)

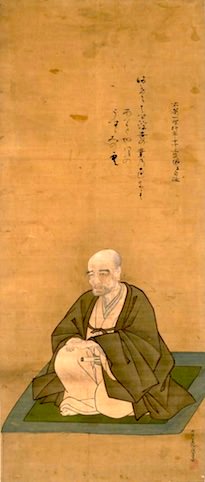

英一蝶の画業弟子の佐脇嵩之(英一水)は英派(一蝶流・英流)とも呼ばれていて、弟子に一蜂・一舟いる。一舟は後に一蝶の養子になり、英家(英流)二代目となった。英流絵師の高嵩谷が英一蝶の肖像画を描いている(東京国立博物館蔵)。

三宅島配流時代に子を成したが、赦免後には江戸に連れ帰り画を学ばせた。長八信勝と呼ばれた長男は後に英一蝶二代を名乗るものの、その後、一蝶と不和になった。

一蝶の次男の百松信祐もまた父に画を学び英一蜩と名乗り、後年、父一蝶の推挙で久留米藩に仕えたとされている。

そのほか、福王流能楽師九世福王盛勝も一蝶の弟子であり(ただし後に土佐派を慕ったという)、福王雪岑の画号で知られ、能や狂言の絵を数多く描いた。

コメント