はじめに

文京区駒込にある吉祥寺の境内にお七・吉三郎の比翼塚という史跡があります。この比翼塚は八百屋お七事件を記念して作られました。八百屋お七といえば、上方の小説家井原西鶴の『好色五人女』の中に登場する人物です。八百屋お七は『好色五人女』の中の創作の話だと思われていますが、史実の天和の大火を放火した犯人が八百屋お七でした。史実と創作の「八百屋お七」とはどう違うかのか?ひも解いてみましょう。

西鶴の『好色五人女』に登場する八百屋お七

1683年(天和3年)3月28日に八百屋お七が鈴ヶ森刑死場で火刑にされた。その3年後の1686年(貞享3年)に大坂の井原西鶴がこの事件を題材にして、『好色五人女』の中に『恋草からげし八百屋物語』として書きまし。

『恋草からげし八百屋物語』の内容は、

江戸は本郷(本郷かねやすまで江戸の内と言われいる)の八百屋八兵衛の一家は、天和の大火で家を焼けだされ、駒込吉祥寺に避難した。避難生活の中でお七が寺小姓小野川吉三郎の指に刺さったとげを抜いたことが縁で、お七と吉三郎はお互いを意識するが、時節を得ずに時間がたっていく。2人は契りを結ぶが、なかなか逢うことができない。吉三郎の事を思いつめたお七は、家が火事になればまた吉三郎がいる寺にいけると思って放火。近所の人がすぐに気が付き、ぼやで消し止められる。その場にいたお七は問い詰められて自白し捕縛され、市中引き回しの上、火あぶりになる。吉三郎はこのとき病の床にありお七の出来事を知らない。お七の死後100日に吉三郎は起きられるようになり、真新しい卒塔婆にお七の名を見つけて悲しみ自害しようとするが、お七のを両親や人々に説得されて吉三郎は出家し、お七の霊を供養する。

この話では、八百屋お七は恋に焦がれる少女で寺小姓の吉三郎に恋し、吉三郎に会いたいがために、火事になれば、また会えると思いから放火したが、火事は未遂に終わり、お七が捕まり、火刑にされる話だけど、このお七事件が上方まで広がり、井原西鶴が「こんないたいけな少女を火刑にするとはお上には慈悲がないのか」と同情して、『好色五人女』を書いた。

史実の中の八百屋お七の事件

では、史実の八百屋お七事件とはどいものだったか?古来よりお七の実説(実話)として『天和笑委集』と馬場文耕の『近世江戸著聞集』があげられ「恋のために放火し火あぶりにされた八百屋の娘」お七が伝えられていたが、実はお七の史実はほとんどわかっていない。歴史の史料として戸田茂睡の『御当代記』の天和3年の記録にわずかに「駒込のお七付火之事、此三月之事にて二十日時分よりさらされし也」と記録されているだけである。お七の時代の江戸幕府の処罰の記録『御仕置裁判帳』には西鶴の好色五人女が書かれた貞享3年(1686年)以前の記録にはお七の名を見つけることができない。お七の年齢も放火の動機も処刑の様子も事実として知る事はできず、それどころかお七の家が八百屋だったのかすらも、それを裏付ける確実な史料はない。

また東京女子大学教授で日本近世文学が専門の矢野公和は、『天和笑委集』や『近世江戸著聞集』を詳しく検討し、これらが誇張や脚色に満ち溢れたものであることを立証している。また、戸田茂睡の『御当代記』のお七の記述も後から書き加えられたものであり、恐らくはあいまいな記憶で書かれたものであろうと矢野は推定し、お七の実在にさえ疑問を呈している。

しかし、大谷女子大学教授で日本近世文学が専門の高橋圭一氏は「『御当代記』は後から書き入れられた注釈を含め戸田茂睡自身の筆で書かれ、少なくとも天和3年にお七という少女が江戸の町で放火したということだけは疑わなくてよい」としている。「また、お七の処刑からわずか数年後、事件の当事者が生きているときに作者不明なれど江戸で発行された『天和笑委集』と大阪の西鶴が書いた『好色五人女』に、違いはあれど八百屋の娘お七の恋ゆえの放火という点で一致しているのは、お七の処刑の直後から東西で広く噂が知られていたのだろうとしている。」お七に関する資料の信憑性に懐疑的な江戸災害史研究家の黒木喬氏も、『好色五人女』がお七の処刑からわずか3年後に出版されている事から少なくともお七のモデルになった人物はいるのだろうとしている。もしもお七のことがまったくの絵空事だったら、事件が実在しないことを知っている人が多くいるはずのお七の事件からわずか3年後の貞享3年にあれほど同情を集めるはずが無いとしている。

『御当代記』と『天和笑委集』

御当代記

天和3年の記録に「駒込のお七付火之事、此三月之事にて二十日時分よりさらされし也」と記録されている『御当代記』の著者戸田茂睡(1629-1706)は歌学者として知られ「梨本集」などの著作がある。実家は徳川忠長に仕える高禄の武家だったが、忠長の騒動に巻き込まれて取り潰されて大名家預かりの身になり、その後許されて伯父の家300石の養子になって仕官し、1680年ごろに出家して気ままな暮らしに入っている。

『御当代記』は五代将軍徳川綱吉が新将軍になった延宝8年(1608年)から戸田茂睡が亡くなる4年前の元禄15年(1702年)までの約22年間の綱吉の時代の政治・社会を、自由な身で戸田茂睡自身が見聞したことを記録していったもので、子孫の家に残され発見されたのは天保年間(1830年代)になってからだが、信憑性の高い史料とされている。 御当代記は日記のように毎日記録していったものではないが、事実を時間の経過を追って記録しているものである。

天和笑委集

『天和笑委集』は貞享年間に成立した実録体の小説で、作者は不明。西鶴と並んでお七の物語としては最初期、お七の処刑後数年以内に成立し、古来より実説(実話)とされてきた。しかし、現代では比較的信憑性は高いものの巷説を含むものとされている。全13章からなり、第1章から第9章はこの時代の火災の記録、第10章から第13章は放火犯の記録となっており、お七の物語は第11章から第13章で語られ、全体の1/5を占めている。第1章から第9章で書かれた火災の記録は史実と照らし合わせると極めて信憑性が高く、またお七とは別の放火犯である赤坂田町の商家に住む「春」という少女が放火の罪で火あぶりになった事件や少年喜三郎が主人の家に放火した事件を書いた第10章の記述が、江戸幕府の記録である『御仕置裁許帳』に記された史実と一部に違いはあるけどほぼ同じであることから人物の記述についても信憑性が高いものとされてきた。しかし現在では『天和笑委集』は当時の記録に当たって詳細に作られているが、お七の記録に関してだけは著しい誇張や潤色(脚色)が入っているとされている。例えば天和笑委集では火あぶりの前に江戸市中でさらし者にされるお七は華麗な振袖を着ていることにしているが、放火という大罪を犯して火あぶりになる罪人に華麗な振袖を着せることが許されるはずもないと専門家に指摘されている。

(あらすじ)江戸は本郷森川宿 の八百屋市左衛門の子は男子2人女子1人。娘お七は小さい頃から勉強ができ、色白の美人である。両親は身分の高い男と結婚させる事を望んでいた。天和2年の師走28日(1683年1月25日)の火事で八百屋市左衛門は家を失い正仙院に避難する。正仙院には生田庄之介という17歳の美少年がいた。庄之介はお七をみて心ひかれ、お七の家の下女のゆきに文を託してそれからふたりは手紙のやり取りをする。やがてゆきの仲人によって、正月10日人々が寝静まった頃に、お七が待つ部屋にゆきが庄之介を案内する。ゆきは2人を引き合わせて同衾させると引き下がった。翌朝、ゆきはまだ早い時間に眠る両親の部屋にお七をこっそり帰したので、この密会は誰にも知られる事はなかった。その後も2人は密会を重ねるが、やがて正月中旬新宅ができると、お七一家は森川宿に帰ることになった。お七は庄之介との別れを惜しむが、25日ついに森川宿に帰る。帰ったあともゆきを介して手紙のやり取りをし、あるとき庄之介が忍んでくることもあったが、日がたつにつれお七の思いは強くなるばかり。思い悩んでお七は病の床に就く。3月2日夜風が吹く日にお七は古綿や反故をわらで包んで持ち出し、家の近くの商家の軒の板間の空いたところに炭火とともに入れて放火に及ぶが、近所の人が気が付きすぐに火を消す。お七は放火に使った綿・反故を手に持ったままだったのでその場で捕まった。奉行所の調べで、若く美しい、悪事などしそうにないこの娘がなぜ放火などしようとしたのか奉行は不思議がり、やさしい言葉使いで「女の身で誰をうらんで、どのようなわけでこのような恐ろしいことをしたのか?正直に白状すれば場合によっては命を助けてもよいぞ」と言うがお七は庄之介に迷惑かけまいと庄之介の名前は一切出さず、「恐ろしい男達が来て、得物 を持って取り囲み、火をつけるように脅迫し、断れば害すると言って打ちつけるので」と答える。奉行が男達の様子を細かく尋ねると要領の得ない話ばかりする。これでは助けることは出来ないとお七は火あぶりとなることになった。お七は3月18日から他の悪人達と共に晒し者にされるが、その衣装は豪華な振袖で鮮やかな化粧と島田に結い上げ蒔絵のついた玳瑁の櫛で押えた髪 で、これは多くの人目に恥ずかしくないようにせめてもと下女と乳母が牢屋に通って整えたのだと言う。お七および一緒に死罪になる6人は3月28日やせ馬に乗せられて前後左右を役人達に取り囲まれて鈴が森に引き立てられ、大勢の見物人が見守る中で処刑される。大人の4人の最後は見苦しかったが、お七と少年喜三郎 はおとなしく処刑されている。お七の家族は縁者を頼って甲州に行きそこで農民となり、2人の仲が知れ渡る事になった生田庄之介は4月13日夜にまぎれて旅に出て、終いには高野山の僧になっている。

近世江都著聞集

『近世江都著聞集』は講釈師馬場文耕がお七の死の74年後の1757年(宝暦7年)に書いたお七の伝記で、古来、『天和笑委集』と並んで実説(実話)とされてきた。近年に至るまで多くの作品が文耕を参考にしており、『天和笑委集』よりも重んじられてきた。その影響力は現代に残る丙午の迷信にまで及んでいる『近世江都著聞集』は、その写本が収められている燕石十種第五巻では序文・目次・惑解析で4ページ、本文は11巻46ページほどの伝記集で、その46ページのなかで八百屋お七の伝記は最初の1巻目と2巻目の計8ページほどの極めて短い作品である。近世江都著聞集の惑解断と2巻目末尾で文耕は「お七を裁いた奉行中山勘解由の日記をその部下から私は見せてもらって本にしたのだ」としている。お七の恋人の名を吉三郎とする作品が多いが、自分(文耕)以外の八百屋お七物語は旗本の山田家の身分に配慮して、悪党の吉三郎の名をお七の恋人の名にすりかえたのであり、また実在する吉祥寺の吉三道心という僧をお七の恋人と取り違えている人もいるがまったくの別人だと言う。

文耕は本文2巻目末尾で自信満々に「この本こそが実説(実話)だ」と述べているが、しかし、その割にはお七の事件の約40年前に亡くなっている土井大炊頭利勝を堂々と物語に登場させたりしており、後年の研究で文耕の近世江都著聞集にはほとんど信憑性がないとされている。

創作における「八百屋お七」

現代、多数ある 八百屋お七物語の作品に大きな影響を与えた初期の作品として井原西鶴の『好色五人女』や実説とされてきた『天和笑委集』、『近世江都著聞集』があり、また西鶴から紀海音を経て現代の歌舞伎に至る浄瑠璃・歌舞伎の流れも現代の文芸に大きな影響を与えている。大まかには初期の作品はお七の悲恋物語で吉三郎の占める割合は低く、後年の文芸作品でもその流れを汲むものは多いが、後年の特に演劇作品を中心したなかには、吉三郎を身分の高い侍としてそれにお家騒動や重宝探しあるいは敵討ちといった吉三郎に関する要素 を絡めていき、逆にお七の放火や火あぶりといった悲恋の要素が消えていく系列作品群が見られるようになっていく。

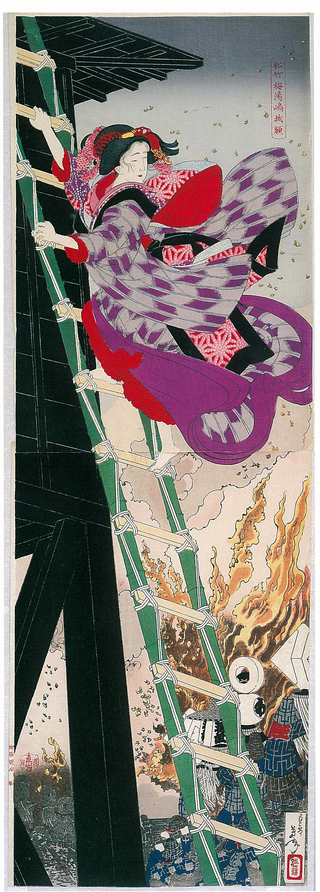

小説などの文字による作品では「お七は火事で焼け出され、火事が縁で恋仲になり、恋人に会いたい一心で放火をして自身が火あぶりになる」と徹頭徹尾「火」にまつわる恋物語である。しかし、江戸時代中期、1773年(安永2年)の浄瑠璃『伊達娘恋緋鹿子』でお七が火の見櫓に登って半鐘を打つ設定になり、やがて半鐘は歌舞伎では太鼓に代わる事もあったものの、歌舞伎や文楽(人形浄瑠璃)などの見せる作品では、八百屋お七といえば火の見櫓にのぼる場面が大事な見せ場になり、放火などはしなくなる。当時、木造家屋が密集している江戸は火事が多く幕府も放火には神経を尖らせていた。また、芝居小屋自身も火災に会うことが多かったので放火の演出は避けたかったのだろうと推測されている。また、技術的にも陰でこそこそ行う放火の舞台演出は難しい。しかし、お七と火を完全に切り離す事もできない。そのぎりぎりの接点が火の見櫓であったのだろうと考えられている。

歌舞伎『八百屋お七歌祭文』

歌舞伎では1706年(宝永3年)にお七の芝居として初めてになる『八百屋お七歌祭文』が上方で上演されている。初代嵐喜世三郎がお七を演じて大評判になり、さらに江戸でも嵐喜世三郎がお七を演じていることは伝えられているが、この作品の内容については現代ではほとんど分からない。この作品が上演された1706年の時点では櫓に登るお七は着想されていない。

歌舞伎『中将姫京雛』

1708年(宝永5年)江戸・中村座で初演。嵐喜世三郎主演。八百屋彌右衛門の養女お七は実は継母に捨てられ人買いに売られた中将姫である。妙円寺の小姓吉三郎も実はお家騒動を避け身分を隠している唐橋宰相である。お七は八百屋の養子庄九郎との結婚を強いられ、吉三郎に会いたさのあまり養父を殺してしまう。お七は旧臣の情けある裁きで救われ出家する。

中将姫京雛は嵐喜世三郎の人気とお七の27回忌を当て込んで、中将姫伝説と八百屋お七を無理やりに継ぎ合わせた作品で、時代物(江戸時代以前を題材にする作品)と世話物(江戸時代の作品)の混淆の脚色の嚆矢とされている。この作品以降、歌舞伎作品では平家物語や曾我物語など江戸時代以前の物語の世界の中に八百屋お七を織り込む時代・世話混淆物が主流になり、吉三郎に関する要素(お家騒動や敵討ち、重宝探しなど)が増えていく。

浄瑠璃『八百屋お七恋緋桜』

浄瑠璃でもお七物の作品は多数あるが、もっとも影響が強かったのがお七の死の30数年後の1715年(正徳5年)から1716年(享保元年)ごろに成立した紀海音の『八百やお七』(『八百屋お七恋緋桜』)である。紀海音の浄瑠璃は西鶴の『好色五人女』を下地にしながらも大胆に変え、より悲劇性を強くしている。海音のお七では、吉三郎は石高一千石 の名の知れた武士の息子、親からは出家するように遺言され、親の忠実な家来の十内が遺言を守らせにくる。またお七にも町人万屋武兵衛が恋心を抱いている。火事の避難先の吉祥寺で出会ったお七と吉三郎の恋は武兵衛と十内の邪魔によって打ちひしがれ、再建した八百屋の普請代二百両をお七の親に貸し付けた武兵衛がそれの代わりにお七を嫁に要求し、家と親への義理の為お七は吉三郎に会えなくなる。西鶴が用意した吉三郎の八百屋への忍び込みを海音も用意はするが、海音作では下女のお杉の手引きで軒下に身を隠す吉三郎は、武兵衛との結婚を願う母親の話を聞いてしまいお七に会わないまま立ち去ってしまう。お杉の話で吉三郎とすれ違ってしまったことを知ったお七は、吉三郎に立てた操を破らなければならない定めに半狂乱になり、家が焼けたら吉三郎のもとにいけると火をつけてしまう。お七の処刑の日、両親は悲嘆にくれる。西鶴が出家させた吉三郎を、海音はお七の処刑の直前に刑場で切腹・自殺させてしまう。

浄瑠璃『伊達娘恋緋鹿子』

浄瑠璃では紀海音以降、『八百屋お七恋緋桜』に手を加えた作品が続出するが、1773年(安永2年)菅専吉らの合作で『伊達娘恋緋鹿子』が書かれる。『伊達娘恋緋鹿子』ではお七は放火はせずに、代わりに吉三郎の危機を救うため火の見櫓に登って半鐘を打つ。この菅専吉らの新機軸「火の見櫓の場」を歌舞伎でも取り入れて現代では文楽や歌舞伎では火の見櫓に登るお七が定番になっている。

歌舞伎『八百屋お七恋江戸紫』

1766年(明和3年)三世津打治兵衛の同名題の作品を1778年(安永7年)桜田治助が改作した狂言歌舞伎で、浄瑠璃『伊達娘恋緋鹿子』の発案を下地にはしているものの、設定を大胆に変更し喜劇仕立ての八百屋お七になっている。お七を吉祥院の天女像そっくりの美人とし、天女像とお七を入れ替える事から通称「天人お七」とも言われる。この八百屋お七恋江戸紫は興行的に大変に当たったので、これ以降は歌舞伎で八百屋お七といえばこの「八百屋お七恋江戸紫」か、もしくはそれを改作した系列作品ばかりが上演されるようになる。『八百屋お七恋江戸紫』を改作した福森久助作『其往昔恋江戸染』は現代のお七として定着している。時代もこのあたりまで来ると、歌舞伎の八百屋お七と西鶴の八百屋お七とはストーリー上の共通点はまったくなくなり、恋人の名と寺の名だけが共通となる。

歌舞伎『松竹梅雪曙』

前述したように、浄瑠璃の菅専吉らの新機軸「火の見櫓に登るお七」を歌舞伎でも取り入れて『八百屋お七恋江戸染』及びその改作の福森久助作『其往昔恋江戸染』1809年(文化6年)が上演されるが、さらに作家黙阿弥が1856年(安政3年)火の見櫓の場面を舞踊劇にした歌舞伎『松竹梅雪曙』を書き、これが現代でも上演されている『櫓のお七』の外題である。この松竹梅雪曙に四代目市川小団次が人形振りを取り入れた。そもそもの『其往昔恋江戸染』は多数の場に分かれていたが、現代(1986年)国立劇場でも演じられている松竹梅雪曙では「吉祥院お土砂の場」と「火の見櫓の場」の2幕物で、構成・ストーリーは松竹梅湯島掛額とほぼ同じである]。

櫓のお七

現代では文楽(人形浄瑠璃)や歌舞伎では喜劇仕立ての歌舞伎『松竹梅雪曙』/『松竹梅湯島掛額』以外には八百屋お七が全幕で上演される事は少なく、『伊達娘恋緋鹿子』を黙阿弥が改作した『松竹梅雪曙』の「火の見櫓の段」だけを一幕物『櫓のお七』として上演する事が多い。また、日本舞踊でも『伊達娘恋緋鹿子』の櫓の場を舞踊劇にして踊られている。

歌舞伎『松竹梅湯島掛額』

松竹梅湯島掛額は福森久助作「其往昔恋江戸染」の「吉祥院お土砂の場」と、河竹黙阿弥の「松竹梅雪曙」の「火の見櫓の場」を繋ぎ合わせた2幕物で松竹梅湯島掛額の1幕目の「吉祥院お土砂の場」は歌舞伎では珍しいドタバタ喜劇であり、アドリブも多い。八百屋お七物の全幕物のなかでは松竹梅雪曙とこれが現代(21世紀初頭)上演される数少ない全幕物の八百屋お七である。

松竹梅湯島掛額/松竹梅雪曙は通称「お土砂」と言われるが「お土砂」は大事な小道具で、お土砂は真言密教の秘密の加持を施した砂でこれを死体にかけると死体が柔らかくなると言われている。この物語では生きた人間にお土砂をかけるとかけられた人間は体が柔らかくなり力が抜けて「ぐんにゃり」となってしまうことになっている。また、主役がお七と吉三郎ではなく、紅長こと紅屋長兵衛とお七である。

映像作品での八百屋お七

- 映画

- テレビドラマ

- 西鶴物語

- 第7回・第8回「八百屋お七」(1961年 演:市川和子)

- NHK劇場恋すれば物語(1964年 演:中尾ミエ)

- 大江戸捜査網(1970年演:永島瑛子)

- 江戸巷談花の日本橋

- 第21回「初恋八百屋お七」第22回「燃える女」(1972年 演:范文雀)

- 江戸を斬る梓右近隠密帳

- 第13話「巷談・八百屋お七」(1973年 演:村地弘美)

- 家光と彦左と一心太助(1989年 演:藤谷美紀)

- 必殺仕事人・激突!

- 第4話 「八百屋お七の振袖」(1991年 お小夜 演:杉浦幸)

- 天下の副将軍水戸光圀徳川御三家の激闘(1992年 演:喜多嶋舞)

- 本当にあった日本史サスペンス劇場(2007年 演:星井七瀬)

- あさきゆめみし~八百屋お七異聞(2013年 演:前田敦子)

- 西鶴物語

音楽作品

- お七恋ものがたり(1985年、柳沢純子のシングル)

- 夜桜お七(1994年、坂本冬美のシングル)

- お七(水曜日のカンパネラ)

- 八百屋お七 恋ごころ(2009年、石原詢子のDVD『デビュー20周年記念 石原詢子リサイタル〜今・感謝を込めて〜』に収録)

まとめ

①八百屋お七が後世に与えた影響

「八百屋お七」を題材とするさまざまな創作が展開されるのに伴い、多くの異説や伝説もあらわれるようになった。

お七の幽霊が、鶏の体に少女の頭を持った姿で現れ、菩提を弔うよう請うたという伝説もある。太田っ職山人が「一話一言」に書き留めたこの伝説をもとに、岡本綺堂が『夢のお七』という小説を著している]。

井原西鶴の『好色五人女』の話の「八百屋お七」のモデルとして、奈良県大和高田市本郷町には(大和の高田本郷)のお七(志ち)伝説を題材としたいわれている。高田本郷のお七の墓と彼女の遺品の数珠は常光寺に現存する。地元では、西鶴が高田本郷のお七をモデルに、舞台を江戸に置き換えて「八百屋お七」の物語を記した可能性があるとしている。しかし、大和高田市のお七の数珠には1725年(享保10年)とあり、これは井原西鶴の『好色五人女』が書かれた1686年8貞享3年)の39年後である。また、常光寺の享保年間の過去帳には 死刑囚「しち」という名が見えるともされているが、同じく享保年間は井原西鶴の時代よりも後の年代である。

一方、吉三郎は信濃国の善光寺を参詣し、お七の供養のために地蔵を奉納したという。今も境内にその地蔵があり「ぬれ仏」とも言われる]。

② お七風

江戸時代にもインフルエンザの流行は多く、お七が亡くなった1683年以降の100年間に限っても11回の流行があった。お七の死から120年近くたった1802年の流行は漂着した外国人から伝わっていったとされるもので、長崎から九州各地さらに上方に流行の範囲を広め、その外国人の出身地をとった「アンポン風」や流れ着いた地の「さつま風」あるいはそのころお七の小唄が流行っていたので「お七風」とも呼ばれた。上方では病人がいない家はないほど流行したが死者は多くは出なかった流行風邪である。

干支の丙午(ひのえうま)年の生まれの女性は気性が激しく夫の命を縮めるという迷信は、丙午の年には火災が多いという江戸時代の初期の迷信が、八百屋お七が1666年の丙午生まれだとされたことから、女性の結婚に関する迷信に変化して広まって行ったとされる]。

この迷信は昭和の時代でも残り、1966年(昭和41年)の出生率は前年に比べて25%も下がる影響があった。しかし、江戸時代には人の年齢はすべて数え年であったため、」、もしも八百屋お七が1666年の丙午生まれならば、放火し火あぶりにされた天和3年(1683年)には18歳になってしまう。西鶴や紀海音などの各種の伝記では16歳となっている。紀海音が『八百やお七』でお七を丙午生まれとし]、それに影響された為長太郎兵衛らの『潤色江戸紫』がそれを引き継ぎ、また、お七が延宝4年(1676年)谷中感応寺に掛けた額に11歳との記載があると馬場文耕が『近世江都著聞集』で述べたことも生年を寛文6年(1666年)とする根拠となった。海音は強い影響力を持ち、『近世江都著聞集』も現代では否定されているものの長く実説(実話)とされてきた物語であり、数多くの作品が『近世江都著聞集』をもとにしていて、お七の丙午年生まれ説はこのあたりから生じている。

八百屋お七は史実としてモデルになった少女いましたが、よくわかってません。一般に知られるいる八百屋お七の事件は、やはり井原西鶴の『好色五人女』で一般に広く知られるよう減なったと思われる。『好色五人女』ではお七が避難した吉祥寺になっているが、史実では小石川の大円寺と言われいます。現在八百屋お七の史跡としては、白山の円乗寺に八百屋お七の墓があります。また冒頭に話した比翼塚が吉祥寺にあります。円乗寺の他にも千葉八千代の長妙寺にもお七のゆかりの話と墓があり]、鈴ヶ森刑場に程近い密厳院(真言宗)には、刑死したお七が埋葬されたとの伝承や、お七が住んでいた小石川村の百万遍念仏講が造立(1685年(貞享2年))したと伝わるお七地藏がある ほか、岡山県岡山市にもお七の物とされる墓がある。岡山のお七の墓ではお七の両親が美作の誕生寺の第十五代通誉上人に位牌と振袖を託し供養を頼んだのだと言う。さらに吉三郎の物とされる墓は、目黒大円寺や東海道島田宿、そのほかにも北は岩手から西は島根まで全国各地にある。

コメント