はじめに

会津若松市の鶴ヶ城の近くに興徳寺という寺があります。その境内に蒲生氏郷の墓がありますが、蒲生氏郷の墓といえば京都大徳寺黄梅院と伊勢松坂でも有名ですが、なぜ蒲生氏郷は会津若松にもお墓があるのでしょうか、その答えは現在の会津若松市の発展と関係があります。詳しく見てみましょう。

蒲生氏郷以前の会津若松

戦国時代の会津若松は黒川と呼ばれていました。黒川を本拠とするのは鎌倉時代からの名門の戦国大名蘆名氏の領国であった。蘆名氏は会津守護を自称して勢威をふるったが、後継者争いや家臣団の権力闘争など内紛を繰り返して次第に衰微しました。1589年(天正17年)6月5日に蘆名義広が猪苗代湖畔の摺上原の戦いで伊達政宗に大敗して、義広は実家の佐竹氏を頼って落ち延び、ここに蘆名家は滅亡して会津は伊達政宗の支配下に入り、政宗は黒川を新たな本拠としました。

1590年(天正18年)7月に豊臣秀吉の小田原征伐がはじまり、小田原北条氏を滅ぼしました。その後、秀吉は会津に赴き、8月9日に会津黒川城に入って奥羽の大名の処罰を決める奥州仕置を行なう。黒川城主伊達政宗は小田原征伐に参陣して、秀吉に臣従していたものの、前年の摺上原の戦いで、秀吉に臣従した蘆名氏を滅ぼしたことが、豊臣秀吉の出した惣無事令違反と見なされて会津地方及び周辺地域は伊達政宗から没収された。伊達氏の会津の統治は1年間の短命であった。秀吉は会津の支配を伊達政宗の代わりに蒲生氏郷に任命。蒲生氏郷は42万石で入部することとなった。後に検地と加増で氏郷は92万石を領有することになる。

蒲生氏郷の統治と会津若松の誕生

蒲生氏郷は織田信長にその非凡な才能を評価されて信長の次女冬姫を正室に迎えることを許され、信長の死後は秀吉に従い伊勢松坂に12万石の所領を得ていた人物である。秀吉も氏郷の才能を認め、陸奥の伊達政宗の監視や関東の徳川家康を抑える枢要の地黒川に大目付として入部させたのである。

氏郷は家老にあたる仕置奉行に蒲生郷安を任じ、玉井貞右・町野繁仍にその加判を命じた。また、会津において重臣達を領内の支城に城代として配置した。そして黒川城を蒲生群流の縄張りによる城へと改築した。7層楼の天守を有するこの城は、蒲生氏郷の幼名にちなみ、蒲生家の舞鶴の家紋にちなんで鶴ヶ城と名付けられた。

鶴ヶ城築城と同時に鶴ヶ城の城下町の開発も実施した。町の名を「黒川」から「若松」へと改めた。「若松」の名は、出身地の近江日野城(中野城)に近い馬見岡錦向神社(現在の滋賀県蒲生郡日野町村井にある神社、蒲生氏の氏神)の参道周辺にあった「若松の森」に由来し、同じく領土であった松坂の「松」という一文字もこの松に由来すると言われている。

蒲生氏郷は会津の領民にも改宗を勧め、会津若松市内には天子神社という教会跡があり、支城の置かれた猪苗代にはセミナリオがあったとされる。反面、与力大名や重臣に多くの所領を与え、自身の蔵入地を少なくしたことで、重臣たちが大きな力を持つようになり、氏郷没後に重臣間の権力争いを生じた。氏郷は農業政策より商業政策を重視し、旧領の日野・松阪の商人を若松に招聘し、定期市の開設、楽市楽座の導入、手工業の奨励等により、江戸時代の会津藩の発展の礎を築いた。また、父蒲生賢秀を弔うために、下総国結城の安穏寺第十世存鶴の高い徳を思慕し、会津に招いて恵倫寺を開山した。

以降は、伊達政宗と度々対立しながらも、1591年(天正19年)の葛西大崎一揆・九戸政実の乱を制圧するための遠征を行う。蒲生軍の遠征は、十番ないし十三番に編成された軍勢が一斉に会津若松を出陣するのではなく、先発部隊が奥大道を北上し、氏郷本隊が後から追いかけるような行程であった。 遠征軍の布陣は、先陣が若松城より奥大道に近い位置にある支城主の部隊えで構成されていたのに対し、氏郷本隊を固める後陣は会津周辺の城主層で編成されている。 このように「蒲生家中の全勢力を挙げての出陣」ともいわれる遠征軍の布陣は支城の配置とも密接に関わっており、平時の領内の支城・城持の配置がそのまま戦時における遠征のための行軍にスライドしている。

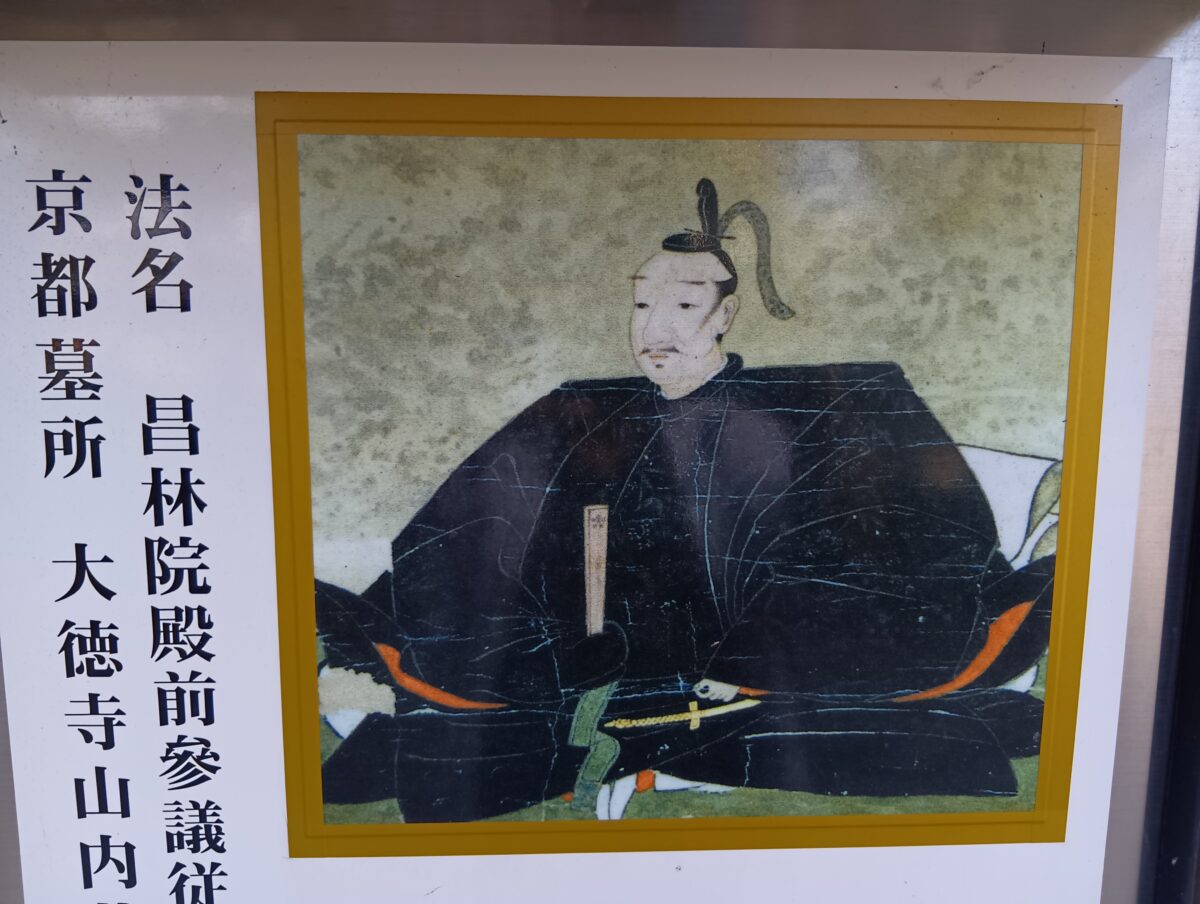

天正19年年12月、従三位参議に任じられた(『御湯殿上日記』『毛利家文書』)。

1592年(文禄元年)の文禄の役では、肥前名護屋城へと参陣している。この陣中にて体調を崩した氏郷は1593年(文禄2年)11月に会津に帰国したが病状が悪化し、1594年(文禄3年)春に養生のために上洛し、10月25日には秀吉をはじめ諸大名を招いた大きな宴会を催した。しかし、この頃には氏郷は病状がかなり悪化して誰の目にも氏郷の重病は明らかで、秀吉は前田利家や徳川家康にも名のある医師を派遣するように命じ、自らも曲直瀬玄朔を派遣している。

1595年(文禄4年)2月7日、伏見の蒲生屋敷において病死した。享年40歳。

蒲生氏郷の死と蒲生家騒動

1595年(文禄4年)2月、会津若松城主蒲生氏郷が40歳で死去した。このため、氏郷の嫡男である蒲生秀行が家督を継いだが、まだ13歳の若年であった。このため、秀行に代わって蒲生家の政務を執行する補佐役が必要となった。その補佐役となったのが、元六角氏の家臣で、六角氏滅亡後に氏郷の家臣となった蒲生郷安である。郷安は氏郷の寵愛を受け、岩瀬郡の長沼城に3万5000石を与えられた。一方で氏郷存命中から豊臣秀吉の最側近である石田三成と誼を通じていた。

九戸の乱後に氏郷が加増された頃から、蒲生家における家老職にあたる仕置奉行の筆頭として政務を執っていた郷安であったが、文禄の役で氏郷が名護屋に出陣している際に、会津で重臣の蒲生郷可・蒲生郷成らと一触即発の事態を招くなど、家中では対立する人々が多かった。

蒲生氏郷の死後、政務を独占したため、蒲生郷可・蒲生郷成、それに小姓組の筆頭格であった渡利良(八右衛門)らと完全に対立するに至った。郷安は、渡利を会津鶴ヶ城(一説に、蒲生家の京都屋敷)に誘き寄せて上意討ちとして斬殺した。これに激怒した蒲生家譜代の家臣町野繁

文禄4年(1595年)の時点で、秀吉は事態を重く見て、大老の前田利家に調停を任せた。また、同じく上杉景勝には津川城に城将を入れるよう命じ、不測の事件発生に備えた。 しかし、状況は好転せず、このような一連のお家騒動の混乱が、慶長3年(1598年)に伏見にあった秀吉のもとに届いた。秀吉は直ちに蒲生郷安を召還して取り調べたが、微罪であるとして加藤清正にその身柄を預けた。一方、蒲生秀行に対しては「御家の統率がよろしくない」として、会津若松92万石から下野宇都宮12万石に減封した。その後、会津には新たに越後春日山から上杉景勝が120万石で入った(この際に、越後の東蒲原も津川城に入った藤田信吉に任された)。蒲生秀行の母、すなわち氏郷の正室が美しかったため、氏郷没後に秀吉が側室にしようとしたが姫が尼になって貞節を守ったことを不愉快に思った説、蒲生秀行が家康の娘(三女の振姫)を娶っていた親家康派のため石田三成が重臣間の諍いを口実に減封を実行したとする説もある。

コメント