はじめに

8月9日は、広島に次いで長崎に原爆が落とされた日です。長崎では、80年目平和記念式典が爆心地の長崎市松山町にある平和公園で「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」が営まれました。鈴木史朗市長は平和宣言で、「核兵器廃絶」と核のない平和な訴えました。長崎で落とされた原子爆弾は広島落とされた原子爆弾は広島で落とされた原子爆弾の数倍の爆弾でした。なぜ広島で落とされた原子爆弾と長崎に落とされた原子爆弾は違ったのでしょうか?

原爆投下時

1945年(昭和20年)8月6日の広島原爆投下作戦において、観測機を務めたB-29 「グレート・アーティスト」を操縦したチャールズ・スウィ―二―少佐は、テニアン島へ帰還した夜、部隊の司令官であり、広島へ原爆を投下したエノラ・ゲイ号の機長であったポール・ティベッツ大佐から、再び原爆投下作戦が行われるためにその指揮を執ること、目標は第一目標が九州の小倉市(現北九州市)・第二目標が長崎市であることを告げられた。

その時に指示された戦術は、1機の気象観測機が先行し目標都市の気象状況を確認し、その後、護衛機無しで3機のB-29が目標都市上空に侵入するというものであった。この戦術は、広島市への原爆投下の際と同じものであり、日本軍はこれに気付いて何がなんでも阻止するだろうとスウィーニーは懸念を抱いた。

出撃機は合計6機であった。

スウィーニー少佐の搭乗機は通常はグレート・アーティストであったが、この機体には広島原爆投下作戦の際に観測用機材が搭載されていた。これをわざわざ降ろして別の機体に搭載し直すという手間を省くため、ボック大尉の搭乗機と交換する形で、爆弾投下機はボックスカー号となった。

ボックスカー号には、スウィーニー少佐をはじめとする乗務員10名の他、レーダーモニター要員のジェイコブ・ビーザー中尉、原爆を担当するフレデリック・アッシュワース海軍中佐・フィリップ・バーンズ中尉の3名が搭乗した

先行していたエノラ・ゲイからは小倉市は朝霜がかかっているが、すぐに快晴が期待できる、ラッギン・ドラゴン号からは長崎市は朝靄がかかっており曇っているが、雲量は10分の2であるとの報告があった。この2機に関しては9日朝に国東半島付近を飛行中に目撃され、西部軍管区司令部(第16方面軍司令部兼任)は午前7時50分に空襲警報を発令した。午前8時30分、空襲警報は解除された。

前回の広島市への原爆投下では、3機の合流地点は、硫黄島上空であった。しかし、今回は、台風が硫黄島付近で勢力を増しつつあり、そのため合流地点を屋久島へ変更していた。3機は屋久島まで個々に飛行を行った。

午前7時45分に屋久島上空の合流地点に達し、計測機のグレート・アーティストとは会合できたが、島の西側を旋回していた写真撮影機のビッグ・スティンクとは会合できなかった。それでも高度12,000メートルの地点でエノラ・ゲイ・ラッギン・ドラゴンからの気象報告を受信したスウィーニー号は2機編隊で作戦を続行することにした。この気象報告は埼玉県の大和田通信所で傍受されており、直ちに西部軍管区に転送された。

小倉上空へ(アメリカ側視点)

午前9時40分、大分県姫島方面から小倉市の投下目標上空へ爆撃航程を開始し、9時44分投下目標である小倉陸軍造幣上空へ到達。爆撃手カーミット・ビーハン陸軍大尉がノルデン爆撃照準器から目標を確認し、それを受けてスウィーニー少佐が投下用意を令して爆弾倉を開け、スウィーニー少佐以下全搭乗員が保護メガネを着用して爆発に備えた。ところが、当日の小倉上空を漂っていた霞もしくは煙のために照準器の視野が遮られ、目視による投下目標確認に失敗する。この時視界を妨げていたのは、前日(8月8日)にアメリカ軍が敢行した八幡市空襲(八幡・小倉間の距離はおよそ7キロメートル)の、残煙と靄だといわれる。また、この時地上では広島への原爆投下の情報を聞いた日本製鐵八幡製鉄所の従業員が、9日朝、敵機が少数機編隊で北上している報を聞き、上司の命令で煙幕装置に点火。新型爆弾を警戒して「コールタールを燃やして煙幕を張った」と証言しており、これが影響した可能性もある。ボックスカーは旋回して爆撃航程を少し短縮して爆撃態勢を繰り返すものの煙で依然として目標がつかめなかったばかりか、日本軍高射砲からの対空攻撃が激しくなり、ボックスカー号の周囲には高射砲からの弾着が取り巻いて機体が爆風で揺さぶられるようになった。

日本軍において、九州の防空を担っていたのは第6航空軍であった。さらに、大和田通信所からの情報を転送された各基地のうち、陸軍芦屋飛行場から飛行第59戦隊の五式戦闘機・海軍築城基地から第203航空隊の零式艦上戦闘機10機が緊急発進してきたことも確認された。ボックスカー号は東側に転じて3度目となる爆撃航程を行うがこれも目標を確認することが出来ず失敗。この間およそ45分間が経過した。この小倉上空での3回もの爆撃航程失敗のため残燃料に余裕がなくなり、その上ボックスカー号は燃料系統に異常が発生したので予備燃料に切り替えた。その間に天候が悪化して目視爆撃が難しくなり、目標を小倉市から第二目標である長崎県長崎市に変更すべく午前10時30分頃、小倉市上空を離脱した。

原爆投下前の長崎(日本側視点)

長崎への原爆投下時、日本軍において九州の防衛を担当していたのは、第2総軍隷下の第16方面軍(司令官横山勇陸軍中将。司令部は西部軍菅区司令部兼任)であった。航空兵力として、日本陸軍の第6航空軍などが展開していた。長崎市には、独立混成第122旅団(長崎要塞司令官谷口元治郎陸軍中将)、第134高射砲連隊、重砲兵第17連隊や特設警備大隊等が配備されていた。日本海軍は、九州に第三航空艦隊(司令長官寺岡謹平海軍中将)と、第五航空艦隊(司令長官宇垣纏海軍中将)を配置していた。

屋久島上空から小倉へ原爆投下に向かうB-29により、長崎には朝から空襲警戒警報が出ていた。一旦は避難した市民も多かったが、午前10時過ぎには解除されたため、大半の労働者・徴用工・女子挺身隊は、軍需工場の作業に戻ったとされている。

長崎原爆戦災誌によると、広島の新型爆弾の惨状を聞いた永野若松県知事は8日夜、警察の部課長や署長を官舎に集め、同じ爆弾が長崎に落とされる恐れもあるとして、明日にでも会議を開いて対策を検討しようと指示を出した。

そして9日、避難命令が一番いいと考えた永野知事は会議を招集したものの、朝は空襲警報が出ており、警察幹部は長崎市立山の県防空本部(立山防空壕)を動けなかったため、知事が自ら同本部へ駆けつけ、会議を始めた途端に爆弾が投下され、壕内の電気が消え真っ暗になったとされている。また同盟通信社長崎支局には、当日午前11時に県の防空課長から、新型爆弾に対する戦訓を広く発表したいとの招集があったとされる。

西部軍管区は北九州へむかうB-29少数機を原爆搭載機と判断し、午前10時53分に空襲警報を発令した。B-29が八幡上空を旋回したあと長崎方面に移動したので、第16方面軍は「B-29少数機、長崎方面に侵入しつつあり、全員待避せよ」と各種メディアにより緊急連絡したが、特殊爆弾(原爆)投下の疑いありとは付け加えなかった また前述の長崎上空での無線傍受により、原爆投下直前の10時58分から「長崎市民は全員退避せよ」との臨時ニュースが佐賀、熊本、福岡3県のラジオで流れたことも分かっている。その臨時ニュースは、「総退避」の叫び声が流れる中、原爆の投下と同時に無変調となった。

長崎上空へ(アメリカ側視点)

3回原爆投下を試みたが、果たせなか少佐は小倉から攻撃開始地点の姫島へ戻ろうとした。コックピットの他の隊員から第2目標の長崎行きを勧められる。突然、スウィーニー少佐は右旋回して長崎の方向に向かった。このとき、右側後方を飛行していたボック大尉操縦のグレート・アーティスト号と危うく空中衝突しそうになる。スウィーニー少佐は航法士にボック大尉の位置を確認するため振り向いたとき「ボックはどこだ?」と聞いたが、この際にインターフォンと間違えて通信機器に触れて無線封止の命を破る形となり、「ボックはどこだ?」という音声通信はホプキンス中佐が操縦するビッグ・スティンクに伝わってしまった。ボック大尉は左側後方を無事に飛行していた。直後、「チャック! どこにいる?」というホプキンス中佐からの音声通信が返ってきたが、それには答えることなく長崎へ向かった。ビッグ・スティンクは、いまだ屋久島上空で旋回していた。長崎への天候観測機ラッギン・ドラゴンは「長崎上空好天。しかし徐々に雲量増加しつつあり」とすでに報告していたが、それからかなりの時間が経過しておりその間に長崎市上空も厚い雲に覆い隠された。ボックスカーは小倉を離れて約20分後、長崎県上空へ侵入、午前10時50分頃、ボックスカーが長崎市上空に接近した際には、高度1,800メートルから2,400メートルの間が、80パーセントから90パーセント積雲で覆われていた。

補助的にAN/APQ-7“イーグル”レーダーを用い、北西方向から照準点である長崎市街中心部上空へ接近を試みた。スウィーニー少佐は目視爆撃が不可能な場合は太平洋に原爆を投棄せねばならなかったが、

この後、アメリカ側にとって奇跡が起こり、日本側にとって不幸な出来事が起こった。

兵器担当のアッシュワース海軍中佐が「レーダー爆撃でやるぞ」とスウィーニー少佐に促した。命令違反のレーダー爆撃を行おうとした瞬間、本来の投下予定地点より北寄りの地点であったが、雲の切れ間から一瞬だけ眼下に広がる長崎市街が覗いた。ビーハン陸軍大尉は大声で叫んだ。

「街が見える!」 「Tally ho! 雲の切れ間に第2目標発見!」

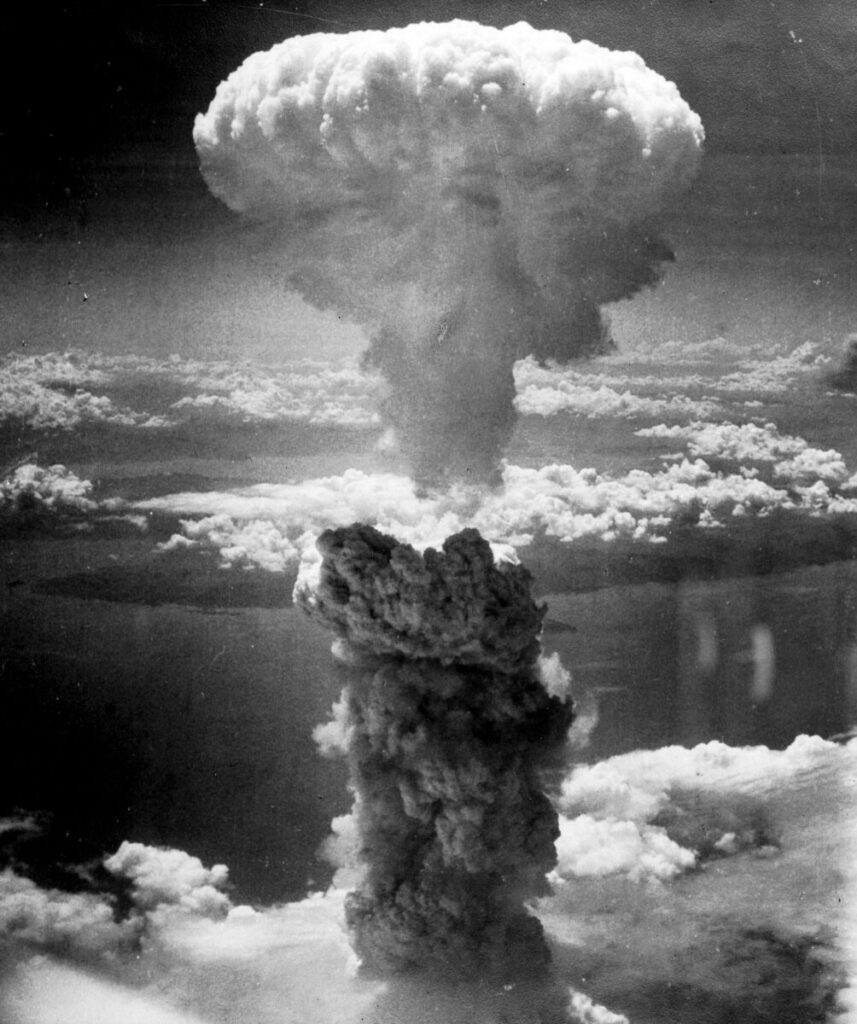

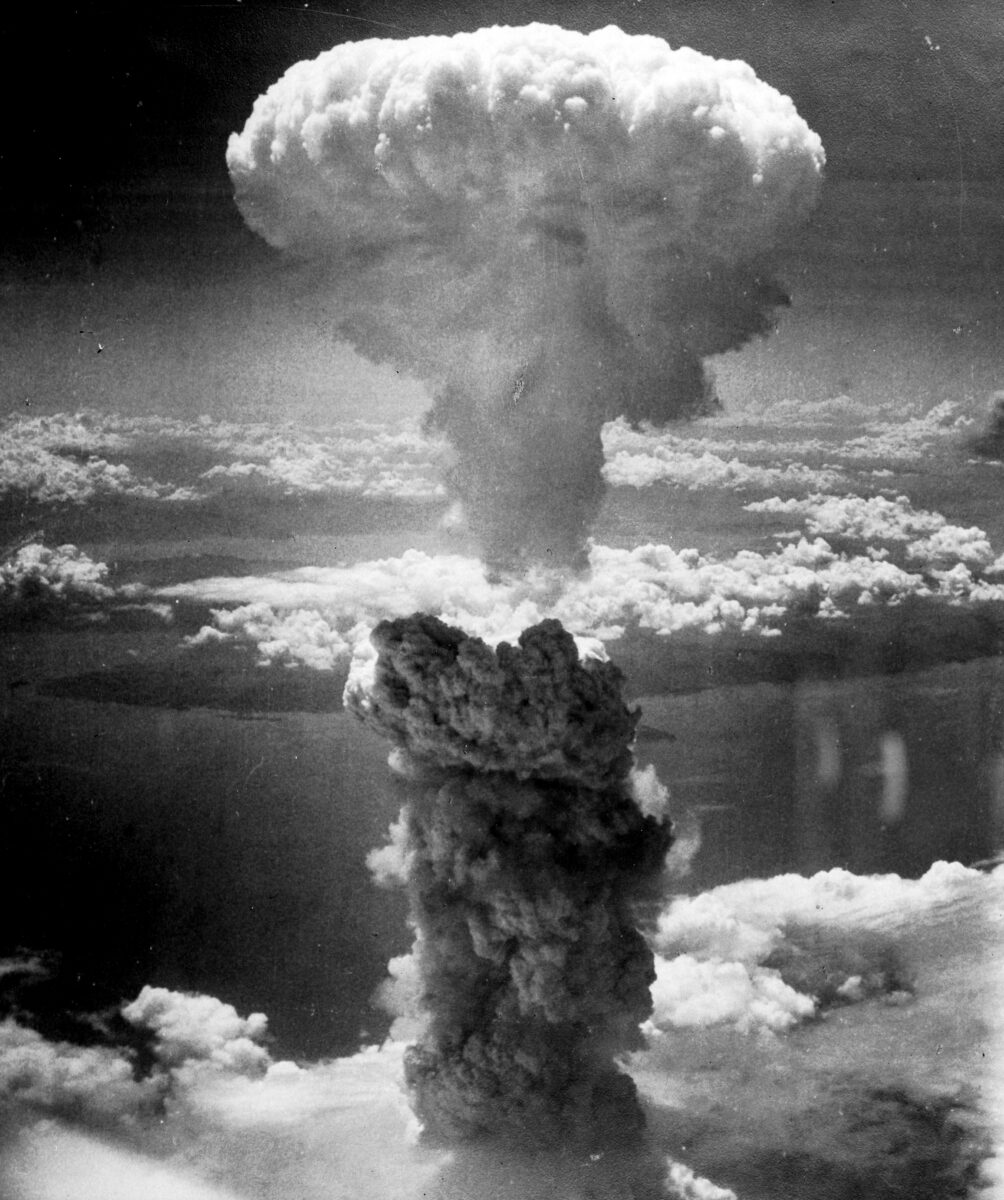

スウィーニーは直ち自動操縦に切り替えてビーハン陸軍大尉に操縦を渡した。工業地帯を臨機目標として、午前10時58分、高度9,000メートルから「ファットマン」を手動投下した。「ファットマン」は放射物を描きながら落下、約4分後の午前11時2分、市街中心部から北へ約3キロメートルそれた(目標地帯からは500~600m北とする説もある)松山町171番地の別荘のテニスコート上空503メートル±10メートルで炸裂した。

「ボックスカー」は爆弾を投下直後、衝撃波を避けるため北東に向けて155度の旋回と急降下を行った。爆弾投下後から爆発までの間には後方のグレート・アーティスト号から爆発の圧力、気温などを計測する3個のラジオゾンデが落下傘をつけて投下された。これらのラジオゾンデは、原爆の爆発後、長崎市の東側に流れ、正午頃に戸石村上川内(爆心地から11.6キロメートル)、田結村補伽(同12.5キロメートル)、江の浦村嵩(同13.3キロメートル)に落下した。

「ボックスカー号」と「グレート・アーティスト号」はしばらく長崎市上空を旋回し被害状況を確認し、テニアン基地に攻撃報告を送信した。

長崎を090158Zに有視界で爆撃した。戦闘機の迎撃も、対空砲火もなし。結果は「技術的には成功」といえるが、他の要素のため、次の行動に移る前に、会議が必要である。外見上の効果は広島と同じ。投下後の機内の故障により、沖縄に向かう必要あり。燃料は沖縄までしかない。— 長崎市編『ナガサキは語りつぐ』岩波書店 1995年 91頁)

この時の原爆爆発の様子は16mmのカラーフィルムに3分50秒の映像として記録された。この映像には爆発時の火の玉からキノコ雲までがはっきりと写っている。

長崎のキノコ雲については、爆心地から約10キロメートル離れた香焼町で炸裂から約15分後に住民が撮影した写真や、大村市の大村海軍病院から撮影された写真が残されている他、遠くの県からも見えたとの証言もある。約100キロメートル離れた熊本県熊本市でも「ピカッと閃光が走り、空気がぶるぶるっと震え、遠くにキノコ雲が上がるのが見えた」との証言がある。また遠く200キロメートル離れ、九州山地の東側に位置する大分県中津市でも「あの日長崎方面から立ち上がるキノコ煙が見え、何事かと不安になり恐ろしかった」と当時を語る証言もある。

帰還

ボックスカーは長崎市上空を離脱する際には残燃料約1,000リットルであり、計算では沖縄の手前120キロメートルから80キロメートルまでしか飛べないと考えられた。スウィーニー少佐はエンジンの回転数を落とし徐々に降下することで燃料を節約し、14時に沖縄県の読谷飛行場に緊急着陸した。残燃料は僅か26リットルであったという。着陸後、スウィーニー少佐はドーリットル空襲で名を馳せたアメリカ第8航空軍司令官ジミー・ドーリットル陸軍中将と会談した。燃料補給と整備が終了したボックスカー、グレート・アーティスト、ビッグ・スティンクの3機は16時過ぎに離陸、3機は、日本時間21時25分から21時58分にテニアン島に帰還した。

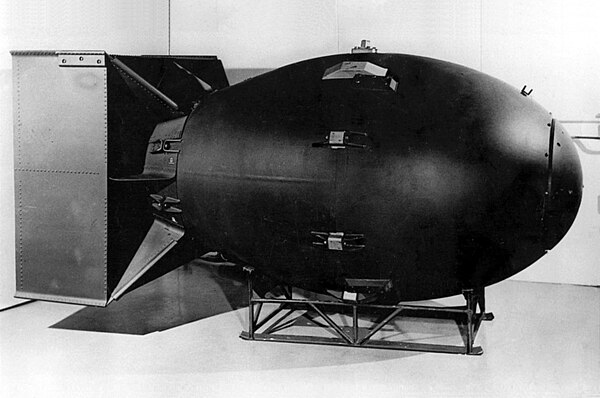

長崎原爆はプルトニウム239を使用する原子爆弾である。(トリニティ実験で使用された原爆同一)このプルトニウム原爆はインプロ—ジョン方式で起爆する。長崎原爆「ファットマン」はTNT火薬換算で22,000トン(22キロトン)相当の規模にのぼる。この規模は、広島に投下されたウラン235の原爆「リトルボーイ」(TNT火薬15,000トン相当)の1.5倍の威力であった。

目視確認した上での投下が重要の命令であったものの、当日は長崎の街が雲で覆われていて僅かな雲の切れ間から街が見えたチャンスにそこに投下することとなり、その結果、投下地点は予定していた市街地の中心部ではなくなった。長崎市は周りが山で囲まれた特徴ある地形で、熱戦・爆風が山によって遮断された結果、広島よりも破壊被害は軽減された。周りが平坦な土地であった場合の被害想定は、広島に落とされた「リトルボーイ」の威力を超えたとも言われている。また、もしも、当初目標の小倉に投下された場合、山口県下関市を含めた関門海峡周囲の壊滅が予想され、広島よりも大きな被害になったとされる。長崎県知事が広島原爆教訓をもとに、9日に避難命令の検討を行おうとしていたが、間に合わなかった。同じく投下目標都市になっていた新潟は、10日に知事が命令を決定し、11日から集団疎開が始まった(原爆疎開)

長崎原爆の被害者

原爆は浦上地区の酸素魚雷の工場の直上で爆発し、付近一帯を壊滅させた。爆心地である浦上地区は長崎市中心部から3キロメートルと離れていること、金比羅山など多くの山による遮蔽があり、遮蔽の利かなかった湾岸地域を除いて被害は軽微であり、広島市の場合と異なり県や市の行政機能は全滅を免れている。浦上地区の被爆の惨状は広島市と同じく悲惨な物であった。浦上教会(浦上天主堂)では原爆投下時に告解(ゆるしの秘跡)を行っていたが、司祭の西田三郎・玉屋房吉を初め、数十名の信者は爆発に伴う熱線あるいは崩れてきた瓦礫の下敷きになり全員が即死、長崎医科大学でも大勢の入院・通院患者や職員・学生が犠牲となった。

大村海軍病院に収容された負傷者は、誰も履物を履いておらず、着衣がボロボロという凄惨な状態で、「地獄か修羅場の絵巻物」という有様だった。大村海軍病院は9日の内に758人の負傷者を収容したが、翌10日の朝までに約100人が死亡したほか、10数名が重症を負っているにもかかわらず親類の安否を気遣い退院しようとするため、院長の判断で大村駅までトラックで送った。

長崎市内には捕虜を収容する施設もあり、連合軍兵士(主にイギリス軍・オランダ軍兵士)の死傷者も大勢出たと言われている

原爆の二重被爆者

特異例として広島で被爆後親戚を頼って長崎へ疎開していた人物が再び長崎で被爆・または出張などで広島を訪れていた人物が被爆し、実家のある長崎で再び被爆したという事例(二重被爆)も確認されている。8月7日に広島市に入市し原爆の惨状を見た後、職場のある長崎に戻り、原爆の犠牲となった長崎医科大学学長の角尾晋のような人もいる。

1955年、アメリカのニューヨーク・タイムズの記者だった(1954年から61年と64年から68年まで2度、ニューヨーク・タイムズ東京支局長)ロバート・トランブルは二重被爆について関心を持ち、長崎の原爆障害調査委員会(ABCC)の資料などを調査し、18人の生存を確認した。そして、取材に応じた9人の証言を1957年アメリカで出版した。この中に、山口・西岡竹次郎などが含まれている。この翻訳本が2010年日本で出版された。この時点で165人の二重被爆者がいることがわかった。

2024年10月20〜31日国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 交流ラウンジ(地下2階)において第14回体験記企画展「幼い姉弟が見た広島・長崎」が開催された。

青森県在住の二重被爆者福井絹代の被爆体験講話が行われ、一緒に二重被爆した弟(相川國義、2017年に84歳で死去)の描いた証言記録簿(絵画と体験説明文)91点などが展示された

長崎にある原爆遺産

長崎原爆資料館(ながさきげんばくしりょうかん)は、長崎市への原子爆弾投下に関する資料を取り扱った長崎市立の資料館である。長崎県長崎市平野町7番8号に所在し(永崎平和会館・国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館と同じ)、平和公園の一角をなす。

1950年(昭和25年)8月1日、平和公園を開設。1945年(昭和20年)8月9日に投下された原子爆弾落下中心地(爆心地)と、その北側の丘の上とを含めた地域に平和を祈って設けられた。3つ(5つ)のゾーンから構成されている。毎年8月9日の長崎原爆の日(長崎原爆忌)には、平和祈念像前の式典広場にて長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典が開催される

平和祈念像(1955年(昭和30年)8月8日)公園の北端中央にある。北村西望が制作。この像は神の愛と仏の慈悲を象徴し、高く掲げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を意味し、軽く閉じた目は原爆犠牲者の冥福を祈っている。

長崎の鐘 当時、被爆地には魚雷や戦車などを生産する多くの軍需工場があり、動員学徒、女性挺身隊と呼ばれた中学生や女学生をはじめ、多くの人々が働いていた。長崎の鐘は、33回忌にあたる1977年にここで亡くなった方々の冥福を祈るためにつくられた。

- 平和の泉

核兵器廃絶・平和建設国民会議(核禁会議)の呼びかけで建設され、完成時に長崎市に寄贈された。詩碑には、原爆の業火の中で水を求める少女を描いた詩が刻まれている。昭和44年8月3日に建立。

のどが乾いてたまりませんでした

水にはあぶらのようなものが 一面に浮いていました

どうしても水が欲しくてとうとうあぶらの浮いたまま飲みました

—あの日のある少女の手記から

浦上天主堂(浦上教会)

山王神社の被爆クスノキ

〒852-8102 長崎県長崎市坂本2丁目6にある山王神社の境内入口に南北に向かい合って立つ2本の楠。南側は胸高幹周8メートル、北側は同6メートル程で樹高はともに20メートル前後、樹齢はそれぞれ400年から500年とみられる(1996年時点)。両木とも原爆の爆風により上部が欠損したため、幹周に比べると樹高が低い。熱線により幹肌を焼かれた跡も確認できる。

原爆により枝葉は失われ、幹も焼かれ黒焦げ同然となった。被爆後に写真家の林重男やアメリカ戦略爆撃調査団が撮影した写真(ともに長崎原爆資料館所蔵)では立ち枯れているが、やがて樹勢を盛り返し、それぞれ大小の支幹から枝を張り出して東西40メートル、南北25メートルに及ぶ樹冠を形成し、今日でも豊かな緑を湛えている。山王神社ではその生命力に肖った「大くす守」と称する御守を出している。

また、山王神社では先述の通り原爆により三の鳥居が倒壊して失われたため、鳥居の代わりにこの2本の楠へとしめ縄をかけて神域と外を隔てている。

巨樹としてのほか原爆生き残りの樹木としての意義も深いと1969年(昭和44年)に「山王神社の大クス」として長崎市の天然記念物に指定され、境内を通る風で起こるその葉音も1996年(平成8年)に「山王神社被爆の楠の木」として環境省の「日本の音風景100」に選ばれている。

1995年(平成7年)の調査で、大クスが原爆炸裂により生じた高線量の放射線で突然変異を起こしていたことが明らかになった。

2006年(平成18年)の台風13号により枝が折れたために樹木医による治療を受けたが、その際に幹の中に新たな空洞が見つかり、洞内から被爆当時のものと見られる表面が焼けた石や瓦礫などが見つかった。現在も、長崎原爆資料館や学生サークル、市民団体、地元小学校等がその種子から育てた「被爆クスノキ二世」を平和の象徴として国内外に贈る活動を行っている。

山王神社の被爆クスノキと福山雅治の「クスノキ」誕生

2014年(平成26年)、長崎出身のシンガーソングライターの福山雅治さんが被爆クスノキを題材にした曲『クスノキ』を発表した。2020年(令和2年)、長崎市が今も原爆投下時の痕跡を残す「被爆樹木」を平和発信に活用する「長崎クスノキプロジェクト」を立ち上げ、福山が本プロジェクトの総合プロデューサーに就任した[2025年(令和7年)6月には、福山が2014年公開の『クスノキ』を新たに編曲して公開予定された。

まとめ

広島・長崎に原爆落とされた80年が経過しました。高校で習う歴史の教科書での原爆の表記は『6日に広島に、続いて9日長崎に原爆が落とされました。』という書き方です。これでは同じ原子爆弾が使用されたと思われてしまいます。しかし、実際は広島と長崎では違うタイプの原子爆弾が使用されています。またアメリカとに日本の歴史教科書でを比べると、アメリカの歴史の教科書はナチスに対抗してマンハッタン計画に基づいて、オッペンハイマら科学者によって原子爆弾を作られ、対日本戦で使用するまでの過程が表記されいますが、日本の歴史の教科書では、これがバッサリと省かれて広島・長崎で使用されたと表記されていました。日本では原子爆弾作られ、使われてる過程まで書かれていません。アメリカと教えてるのがちがいます。

「戦後80年で原爆が投下された日付を正しく答えられなかったとしても、その人が原爆投下について何も知らないわけではないだろう。その意味では,日付を覚えていることにはさほど意味はないかもしれない。しかし,世界で唯一の被爆国である日本において,原爆が投下された日付は他の日付とは決定的に異なるがゆえに,やはり「知っていてほしい」,「知っていなければならない」と考える人は多いのだろう。原爆意識調査において,この質問が設けられた意味はそこにあるのではないだろうか。

前述したように,2015年の調査により,原爆の投下日といった知識や日常的関心について全国と被爆地の差が大きいこと,また被爆地でも記憶の風化が進んでいることが明らかとなった(政木 2015)。それゆえ,これまでも繰り返し指摘されたことではあるが,体験者任せの記憶の継承には限界がきている。原爆投下について,「学校でもっと積極的に教える」ことを求める声が多いのはそのためだろう。」

長崎では毎年原爆の日には平和記念式典行われて、核なき世界、平和な世界を訴えてます。原爆の正しき知識や被爆者の体験を知り、原爆の知識を風化させないことを願ってます。被爆者を体験が高齢化しているために。

コメント